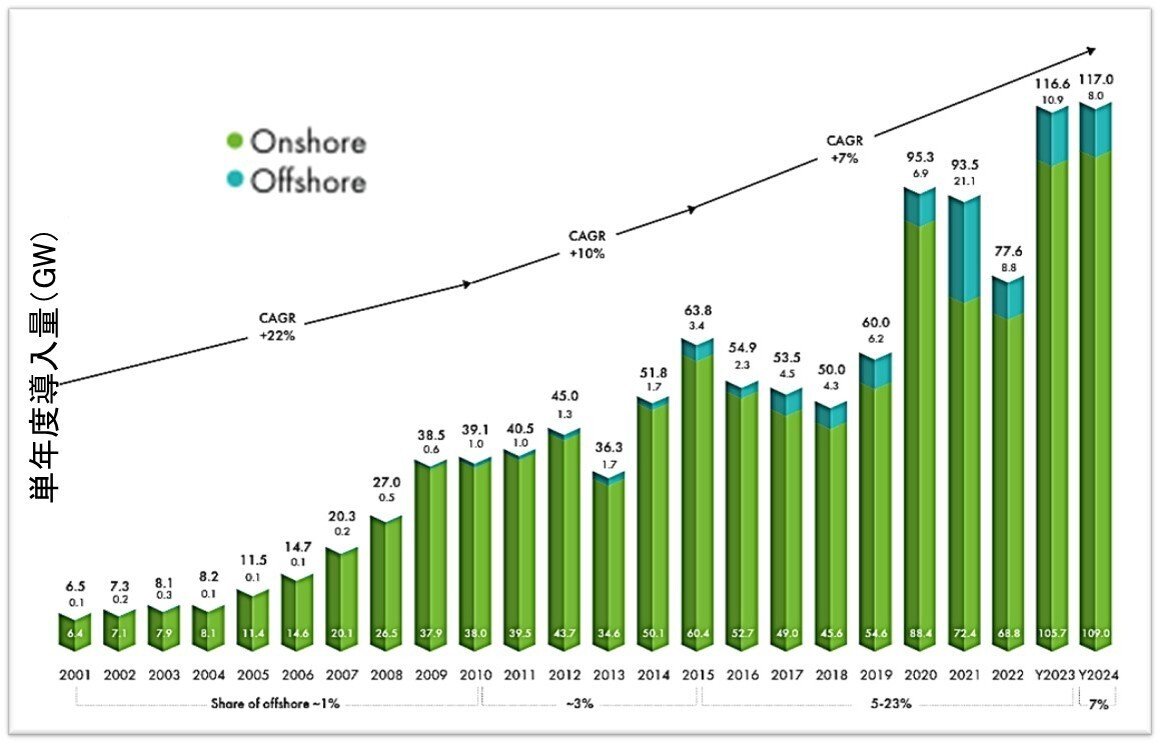

世界の風力発電の総設備容量は、2015年から年平均成長率11%で増加しており、2024年末時点で11億3600万kWに達した。その内訳は、陸上風力が10億5230万kW、洋上風力が8320万kWである。

国別の陸上風力発電設備の総導入量は、2024年末時点で1位は中国で4億7878.7万kW(シェア:46%)と顕著に伸びたが、日本の総導入量は558.9万kWで世界の導入量の約0.5%である。

一方、洋上風力発電設備の総導入量は、2024年末時点で1位は中国で4181.3万kW(シェア:50%)と顕著に伸びたが、日本の総導入量は288万kWであり世界の導入量の約0.3%と大きく出遅れている。

世界で進む風力発電の導入現状

世界の風力発電の導入状況

世界の風力発電の総設備容量は、世界風力会議(GWEC:Global Wind Energy Council)が発行する「Global Wind Report 2025」によると、2010年頃から年平均成長率17%で急増し、2015年から11%に下がったものの、2024年末時点で11億3600万kWに達した。

その内訳は、陸上風力が10億5230万kW、洋上風力が8320万kWで、洋上風力の占める割合は年平均成長率7%程度で増加した。

これまで世界の風力発電の総設備容量は順調に伸びてきた。しかし、2024年に入り、世界の風力発電総設備容量の増加には若干の陰りがみえ始めた。

また、世界の風力発電の単年度導入量には年度による増減が認められるが、2015年から年平均成長率が10%から7%に落ちており、2024年には単年度で1億1700万kWの微増にとどまった。

その内訳は、陸上風力が1億900万kWと微増であったが、洋上風力は800万kWと微減であった。

国別の陸上風力発電設備の総導入量は、2024年末時点で断トツの1位となったのは中国で4億7878.7万kW(シェア:46%)と伸びが著しい。2位は米国で1億5408.4万kW(15%)、3位はドイツで6371.9万kW(6%)、4位はインドで4815.6万kW(4%)である。しかし、日本の総導入量は558.9万kWで世界の導入量の約0.5%であった。

一方、洋上風力発電設備の総導入量は、2024年末時点で首位は中国で4181.3万kW(シェア:50%)と伸びが著しい。2位は英国で1592.4万kW(19%)、3位はドイツで904.1万kW(11%)、4位はオランダで489.1万kw(6%)である。しかし、日本の総導入量は288万kWであり世界の導入量の約0.3%と大きく出遅れている。

ただし、世界風力会議(GWEC)の予測では、中国を除くアジア市場の2022~2031年の洋上風力導入量(シェア)は、出力規模で日本が578万kW(16%)程度で、台湾は1407万kW(38%)、韓国は745万kW(20%)、ベトナムは691万kW(19%)、インドが300万kW(8%)で、今後の伸びが期待されている。

2024年の世界の風力市場の成長率は前年比0.3%と横ばい状態であるが、アジア太平洋地域とアフリカ・中東地域で増加したが、北米、中南米と欧州地域で減少した結果である。

すなわち、2024年の陸上風力発電設備は、アジア太平洋地域とアフリカ・中東地域でそれぞれ前年比10%と107%と増加した。一方、北米(主に米国とカナダ)、中南米(主にブラジル)、欧州(主にスェーデン)は、それぞれ35%(2.8GW)、25%(1.6GW)、5%(0.7GW)と減少した。

2024年の洋上風力発電設備は、前年比26%(2.9GW)減少した。主に、中国、英国、米国における設置容量が前年を下回ったためで、原因は複雑な海事承認および調整、系統接続およびサプライチェーンの遅延、部品の故障によるとされている。

一方、ブルームバーグNEFの調査レポート「2024 Global Wind Turbine Market Share」では、2024年における世界の風力発電設備の新規導入量は、2019年比で約2倍の1億2160万kWで、内訳は陸上風力が1億990万kW(90%)、洋上風力が1170万kW(10%)である。GWECと数値は一致していないが、良く似た値である。

2024年の風力発電設備導入量(1億2160万kW)のメーカー別シェアは、昨年に続きゴールドウィンド(金風科技)が1位で1930万kW(シェア:16%)、2位はEnvision(遠景能源)で1450万kW(12%)、3位はWindey(遠達)で1250万kW(10%)、4位はMingyang(明陽智慧能源)で1220万kW(10%)、5位はデンマークのべスタスで1000万kW(8%)である。

世界の風車メーカーの上位4社を中国メーカーが占め、上位10社のうち中国メーカー6社と多数を占めた。

中国メーカーは、世界市場の70%を占める中国市場に大きく依存してシェアを伸ばしたが、一方で中国本土以外の市場は2023年比で10%減少した。

特に米国市場は4年連続で減少し、2024年は540万kWと過去10年間で最低を記録した。発電設備の納期長期化、変圧器など電気機器の不足、高金利が影響した。米国市場には大規模プロジェクトが残っているが、トランプ政権の逆風にさらされており先行きの見通しは暗い。

2024年の洋上風力発電設備導入量(1170万kW)のメーカー別シェアは、スペインのシーメンス・ガメサが1位で2023年比で2倍となる400万kW(シェア:34%)、2位は中国のMingyangで180万kW(15%)、3位はデンマークのべスタスで140万kW(12%)、4位は中国のゴールドウィンド(8%)である。

シーメンス・ガメサは中国本土以外の洋上風力発電の3/4の発電設備を供給し、2020年以来、初めてべスタスと中国メーカーを上回り1位になった。

洋上風力発電に絞ると、中国市場は世界全体(1170万kW)の過半となる610万kWを有するため、今後は洋上風力でも中国メーカーが伸びてくる。

国内の風力発電の導入状況

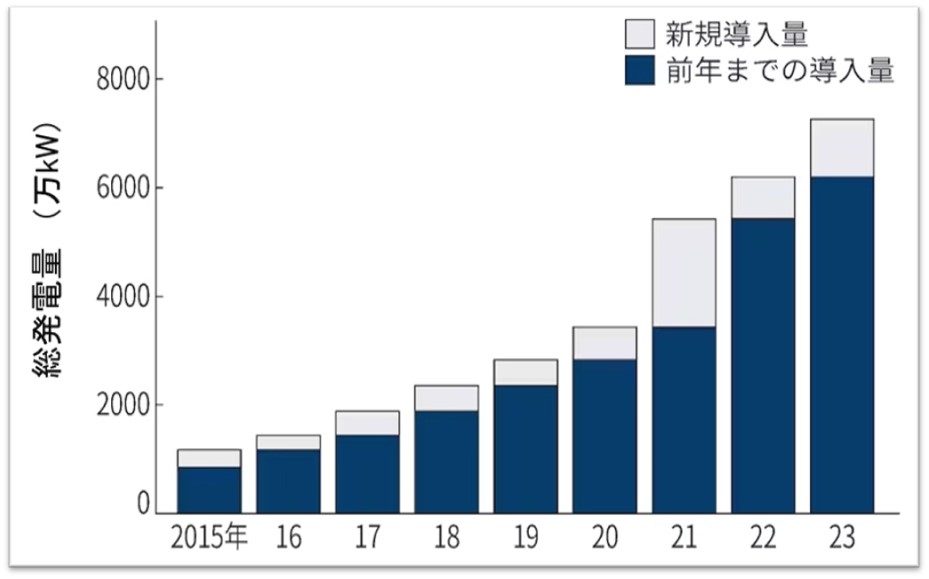

海外では風力発電が太陽光発電よりも導入が進んでいる。しかし、日本では2023年度において太陽光発電が国内の年間発電電力量の9.8%に達しているのに対し、風力発電は2011年度と比べて約2倍に増加したが1.1%にとどまり、年間発電電力量では太陽光発電の1/10以下の低水準である。

一方、日本の陸上風力ポテンシャルは出力ベースで1億4376万kWと、国内の全発電設備容量の70%に達する。また、洋上風力ポテンシャルは出力ベースで6億784万kWで、国内の全発電設備容量を超えて294%にも達する。ポテンシャルは高いのに、なぜ、風力発電の導入は進まないのか?

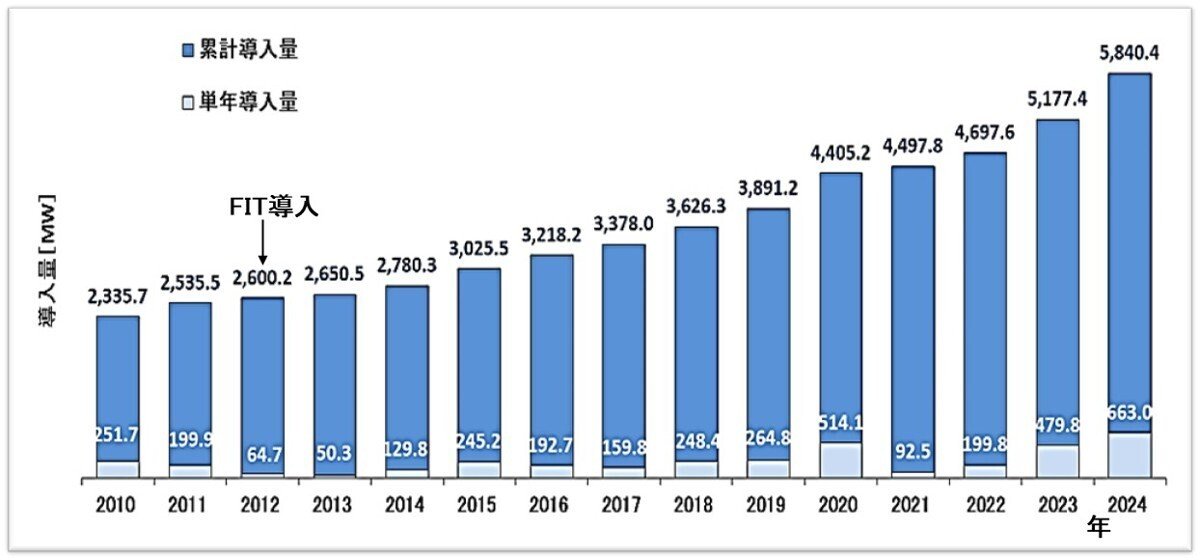

日本風力発電協会(JWPA)によると、2024年の新規導入量は全国23サイトで70.33万kW(170基)であった。一方、撤去したサイトを差し引いた正味導入量は15サイトで66.3万kW(120基)となり、結果として累積導入量は前年比13%増の584.04万kW(2720基)に達した。

マスコミ報道などで大型原子力発電所5基分に相当するとの過大表現を見掛けるが、実際は風力発電の平均設備稼働率である20%を乗じた出力は116.8万kWで、原発1基分が実質発電電力量である。

2011年3月の東日本大震災後、2012年7月に再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT)が始まった。2012年10月から総出力:1万kW以上の大型風力発電所が環境アセスメントの対象となり、風力発電の導入は低迷し、年平均成長率は10%に満たない状況が続いた。

2021年は世界的に洋上風力発電の新規設置台数で記録的な年となり、国内でも風車(定格容量とローター径)の大型化も進み、2021年に新規設置された風力発電装置の内、平均定格容量は3500kW、平均ローター径140mを超えるものは新規設置の58%上を占めた。

2022年12月、「能代港洋上風力発電所」(20基、8.4万kW)、2023年1月、「秋田港洋上風力発電所」13基、5.46万kW)、2023年9月、「入善洋上風力発電所」(3基、0.75万kW)、2024年1月、「石狩湾新港洋上風力発電所」(14基、9.99万kW)と、着床式大型洋上風力発電所が相次いで稼働した。

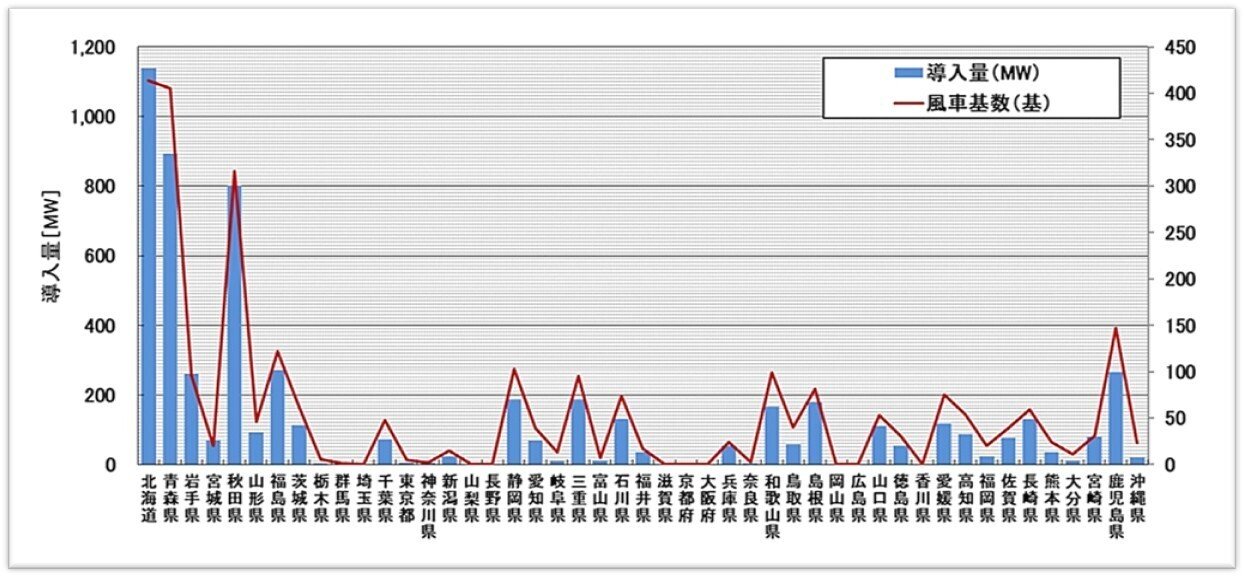

大規模洋上風力発電設備の導入により、地域別では北海道地区での導入量が前年比約45.5万kW増加して全国1位となった。2位は青森県、3位は秋田県、4位は福島県、5位は鹿児島県の順である。

今後、政府が推進を指定した「促進区域」における浮体式洋上風力導入案件が、予定通り進むことが期待されていた。しかし、2025年9月、秋田・千葉県での浮体式洋上風力案件を受注した三菱商事グループが撤退を発表し、先行きの不透明感が増大している。

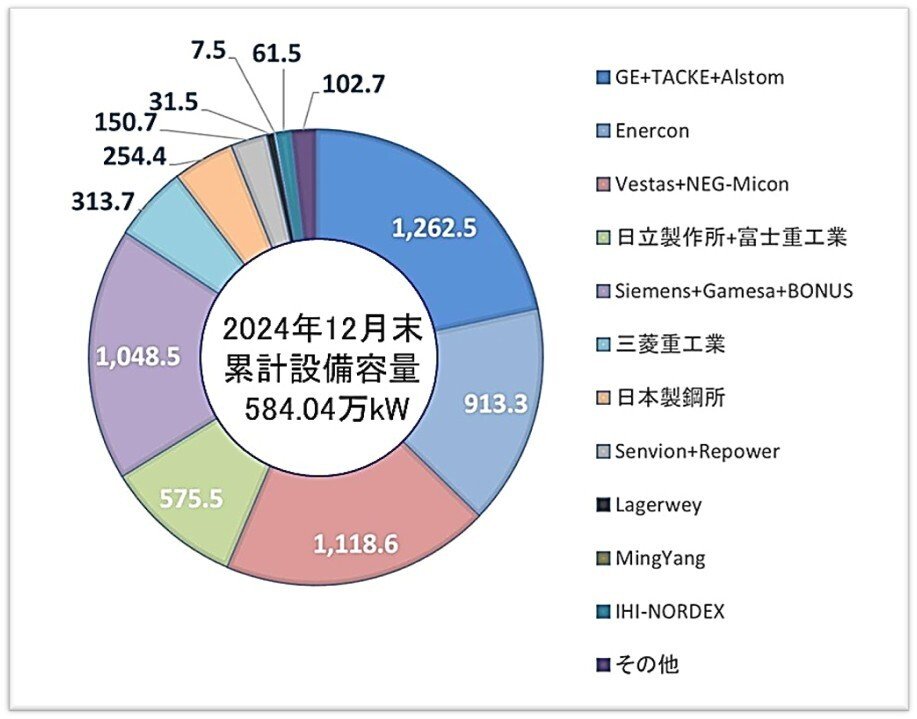

2024年の風力発電設備の累積導入量(584.04万kW)のメーカー別シェアは、1位が米国GEベルノバで126.25万kW(シェア:22%)、2位がデンマークのベスタスで111.86万kW(19%)、3位がスペインのシーメンスガメサで104.85万kW(18%)、4位がドイツのエネルコンで91.33万kW(16%)、5位が日立製作所で57.55万kW(10%)と続く。

ただし、累積導入量なので、日立製作所、三菱重工業、日本製鋼所など、既に風車製造から撤退した国内メーカーの発電設備も合計で20%のシェアを保っている。

2024年の単年度の風力発電設備導入量(70.33万kW)のメーカー別シェアは、1位のシーメンス・ガメサが32.511万kW(46%)、2位は米国GEベルノバで24.019万kW(34%)、3位はベスタスで11.56万kW(17%)であり3社の合計で約97%に達した。参考までに、4位がエネルコンで2.043万kW(3%)、5位が中国のゴールドウインドで0.197万kW(0.3%)である。

現時点で、日本での中国製風車メーカーのシェアは低く、太陽光発電のように中国メーカーに市場を席巻される状況には至っていない。

しかし、風車の大型化で欧米をキャッチアップした中国の風車メーカーは、洋上風力の展開を始めた日本市場への本格参入をめざしている。今後、中国メーカーが維持管理や補修などのアフターサービスに積極的に介入してくると、国内市場を席巻される可能性は高い。

2023年9月、富山県入善町沖で着床式の「入善洋上風力発電所」(3基、合計出力:0.75万kW)が稼働した。モノパイル3本をはじめとする基礎部材を”南通润邦海洋工程装备有限公司”が製造し、適正な容量であるとして風車は”MingYang(明陽智能)”製の「MySE3.0-135」が採用された。

建設資材の高騰が続くなか、中国メーカーは風力発電事業でも低コストを切り札に、日本市場への攻勢を強めている。

日本の風力発電のポテンシャル

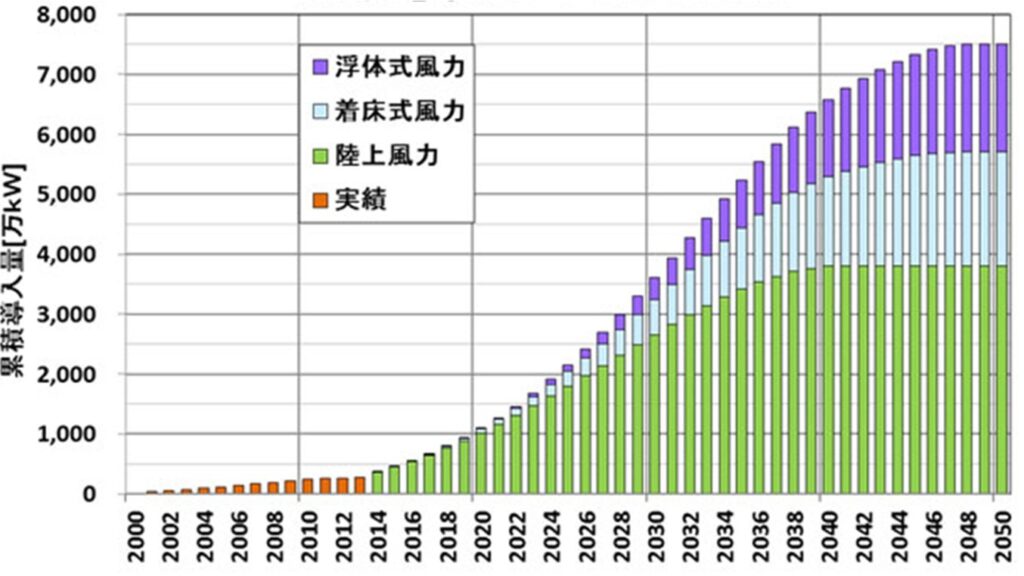

2014年6月、日本風力発電協会は風力発電導入のロードマップを公開した。2050年度の国内推定需要電力量9300億kWhに対して、風力発電により約20%(内訳:陸上風力:3800万kW、洋上風力:3700万kW)を供給するとし、累積導入量をS字カーブで設定した。

2020年までは陸上風力主体であるが、その後、着床式、浮体式の洋上風力が増加し、2030年には累積導入量:3600万kW、着床式と浮体式を併せた洋上風力の累積導入量着:960万kWと推定している。

出典:日本風力発電協会、2014年6月策定

図3には、陸上風力のポテンシャルと各電力会社の発電設備容量を示す。

現在の技術水準で開発可能な年間平均風速:6.0m/s以上の風力エネルギーを有する地域について、エネルギーの採取・利用に関する種々の制約要因(土地の傾斜、法規制、土地利用、居住地からの距離等)を考慮したエネルギー資源量である。

国内の陸上風力発電ポテンシャルは1億4376万kWであり、全発電設備容量の70%に達する。資源は北海道、東北地方に集中し、それぞれの電力会社の発電設備容量を大きく上回る。すなわち、北海道、東北地方では風力発電の開発余地が大きく、余剰電力を他地域に送電することが可能である。

出典:環境省、風力発電ポテンシャルマップ(2017年3月)

図4(a), (b)には、洋上風力発電のポテンシャルを示す。離岸距離30km未満で水深200m未満の洋上について社会的制約条件を考慮し、事業性の観点から(a)着床式は年間平均風速7.0m/s以上、(b)浮体式は年間平均風速7.5m/s以上について、各電力会社管内の洋上風力発電ポテンシャルを示す。

国内の洋上風力発電ポテンシャルは6億784万kWであり、これは国内全発電設備容量を超えて294%に達する。洋上風力発電のポテンシャルも北海道、東北地方に集中しており各電力会社の発電設備容量を大きく上回る。

また、東京、中部、九州のような大都市を抱える地域での陸上風力発電ポテンシャルは低いが、洋上風力発電のポテンシャルはある程度存在していることが分かる。

出典:環境省、風力発電ポテンシャルマップ(2017年3月)

日本における陸上風力発電の現状

国内で風力発電が進まない理由については様々な要因が考えられる。まずは、最近の風力発電の撤去・中止・新設の動きについて観てみる。

既設の風力発電所の撤去

2020年1月、1990年代後半以降に補助金で設置された風力発電所が、約20年の寿命を迎え始め、高額な建て替え費用がネックとなり、風力発電設備の撤去が相次いでいると報じられた。風力発電業界は建て替えを条件にした撤去費用の公的支援を求めているが、政府は否定的である。

国内では京都議定書が採択された1997年に再生可能エネルギーの普及を図る「新エネルギー法」が施行され、補助金制度が導入されたことで風力発電所が急増し、2021年末時点で累積導入量458.1万kW、2574基に達した。今後、毎年100基程度が耐用年数を迎えるとみられる。

FIT開始当初の2012~2016年の風力発電の買取価格は、22円/kWh(20年間)と優遇されたが、2022年には新設の入札上限16円/kWh、リプレースは14円/kWh(共に20年間)に減額されており、採算面から建て替えに二の足を踏む事業者が増え、これまでに約150基が撤去されている。

遅れている風力発電設備の導入状況を見れば、環境アセスメントを経て稼働してきた既設の風力発電設備の建て替えや、出力増強(リパワリング)に手厚い政府支援が必要な時期にきている。また、FIT終了物件の大手電力会社による買取りの制度化を検討する必要がある。

2024年4月、北海道せたな町の国内初の洋上風車2基が稼働開始から耐用年数である20年を迎え、町は2026年度に2基ともに撤去を決定した。国の補助を含む建設費は6.9億円で、売電収入から建設費や維持費を引くと累計4300万円の黒字だったが、撤去には4億円程度が見込まれる。

新設の風力発電所の建設中止・撤退

一方で、新設の風力発電所の建設計画も、相次いで中止・撤退が発表されている。その理由の多くは地元住民による反対であるが、FIT買取価格の下落による採算の悪化が事業者に開発意欲を失わせていることも事実である。

●2020年9月、山形県鶴岡市と庄内町で計画した「山形県鶴岡市風力発電事業」(風車40基、最大出力:12.8万kW)の中止が発表された。山岳信仰の地である出羽三山神社がある羽黒山の山頂付近に風車を設置する計画であった。

●2020年10月、宮城県は山元町沿岸地域で計画中の洋上風力発電事業(風車12基、総出力:5.16万kW)を中止した。事業者候補の東急不動産が採算の取れないことを理由に撤退したためで、津波対策などの費用がかさむことが原因としている。

●2021年8月、前田建設工業は下関市の安岡(横野)沖洋上風力発電(風車12基、総出力:6万kW)の建設撤退を決めた。2013年4月の住民説明会以来、安岡地区の住民が署名を10万筆以上集めて反対を表明していた。

●2021年9月、自然電力は浜松市天竜区熊と同区佐久間町浦川の山中で計画していた風力発電所(風車15基、総出力:最大3万kW)の建設中止を発表した。計画をめぐり、生活用水である水源への影響を懸念した地元住民が反対していた。

●2022年6月、オリックスは高知県四万十町と四万十市にまたがる山の尾根で風力発電所(最大49基、総出力:14.7万kW)を計画していたが、中止を両市町に伝えた。環境アセスメントを進める中で、発電事業が成立するために必要な風量が得られないと判断した。

●2022年7月、関西電力は宮城県川崎町の「川崎ウィンドファーム事業」(風車23基、最大出力:9.66万kW)を中止した。宮城・山形両県の関係自治体などから、蔵王国定公園の景観を阻害するとした反対が原因である。

●2022年7月、関西電力は北海道伊達市・千歳市(出力規模:7.98万kW)と宮城県川崎町(9.66万kW)の2ヶ所で進めてきた風力発電事業の中止を発表した。地元市民の反対運動が原因である。

●2022年8月、日立造船は福島県昭和村、南会津町、会津美里町、下郷町で計画していた風力発電事業(総出力:18.3万kW)の中止を発表。貴重な生態系の破壊に関して地元から強い反発があった。●2022年8月、オリックスが宮城県石巻市沢田近くの京ヶ森から北の雄勝峠までの風力発電計画(風車13基、総出力:5万kW)を中止した。中止の詳細な情報は不明。

●2022年8月、JAG国際エナジーグループの合同会社2社が、徳島県那賀町などで検討してきた2事業(最大風車30基)を中止した。自然環境への影響に加え、土砂災害の危険性を懸念する地元の自治体や住民から強い反発を受けていた。

●2022年9月、大和エネルギーが佐賀県唐津市七山の糸島市との県境地域山中で進めていた風力発電事業(最大13基、総出力:5.4万kW)から撤退した。地元市民による反対運動が強く、佐賀県側から保安林の指定解除の同意も得られなかった。

●2022年11月、JR東日本エネルギー開発は浜松市天竜区の山中約10kmの区画に計画していた風力発電事業(最大12基)の撤退を発表した。風況調査の結果、風が弱く事業化は難しいため中止と発表したが、地元自治会からも反対の声が上がっていた。

●2022年12月、山形県庄内町は2002年に高さ:約100m、羽根長さ:約35mの町営風車1基を導入。2021年度の年間発電量は2383MWhで、東京都港区へ約5000万円/年を売電していた。しかし、FITの対象期間が終了して売電価格が半分近くに下がり、耐用年数の20年を超え老朽化による油漏れで周辺農地を汚し、賠償費用が発生したことなどを受け、撤去が決まった。

●2023年1月、住友林業が三重県津市の青山高原で進めていた風力発電計画(風車4基、総出力:7490kW)を中止した。土地所有者の反対意見をはじめ、騒音に関する自主環境影響評価を行い、事業性を総合的に判断した結果で、既に建設中の風車2基は撤去される見通しである。

●2023年4月、東京都江東区は2024年度中に、東京湾に面した若洲公園内の風力発電設備を撤去する。老朽化で発電可能な日数が減り、売電収入で維持管理費用を賄えなくなったため。風力発電設備は2004年完成し、高さ:100mで、ブレード(羽)の直径:80mで、撤去費用は1.6億円。

●2023年6月、双日が北海道小樽市と余市町にまたがる山間部で計画していた風力発電計画(風車26基)を中止した。森林伐採や騒音などを理由に地元の反対が強く、資材高騰で建設費が3~4割膨らんだことが原因である。

●2023年6月、東京ガスは福井市殿下、一光、安居地区などにまたがる「福井金毘羅風力発電事業」(風車14基)の中止を届け出た。想定以上に土砂の崩壊対策や風車の破損防止といった安全対策が必要で、物価高騰も重なり事業環境が悪化したことが原因である。

●2024年4月、関西電力が山形県舟形町や尾花沢市周辺の山で事業化を検討してい風力発電計画について撤退を決めた。高さ150m、出力:4000kWの大型風車40基の建設をめざしていたが、計画地が天然記念物イヌワシの生息地であることが判明したためとしている。

●2024年5月、中部電力は愛知県新城市と設楽町で計画中の陸上風力発電所(20基、8.6万kW)の建設中止を発表。事業化に必要となる十分な風量を確保できないことが調査で判明し、収益性を見込めない。

●2024年10月、山形県の奥羽山脈栗子山の風力発電事業について、JR東日本エネルギー開発は撤退を表明。大型風車10基程度(総出力:3.4万kW)を設置し、2029年3月の運転開始を予定していた。

計画地の周辺には絶滅のおそれがある猛禽(もうきん)類、イヌワシやクマタカなどの生息地があり、風車への衝突事故(バードストライク)の懸念が拭えないと指摘されていた。

●2024年12月、四国電力は、住友商事・ジャパンウィンドエンジニアリング・北拓と進めていた高知県西部の陸上風力発電事業(出力:19.3万kW)で今ノ山風力合同に出資していたが撤退する。想定発電電力量が当初より3割程度低下し、資材・機材価格の高騰、工事長期化により事業性の確保が難しいと判断した。

●2025年7月、北海道せたな町は国内初の洋上風力発電2基を2026年度に撤去。2004年に6.9億円で建設し約5000万円/年を売電したが、故障などで2023年と2024年に相次ぎ停止。修繕してもFITの期限切れで売電額が2000万円以上減るため存続を断念した。売電収入から建設費や維持費を引くと累計4300万円の黒字で、撤去には約3.5億円が見込まれる。

●2025年8月、ENEOSリニューアブル・エナジーが、岡山県鏡野町の標高約1200mの尾根沿いに最大25基の風車を設置し、2026年以降の着工の計画から撤退を表明。

地元の住民団体が景観を損なうなど反対していたが、2025年4月、岡山県が岡山市と倉敷市を除く県内全域を「規制区域」に指定したことで規模縮小の必要が生じ、採算の見通しが立たなくなった。

●2025年8月、大阪ガス子会社「Daigasガスアンドパワーソリューション」は、北海道厚真町や苫小牧市での陸上風力発電(出力:2万kW)を中止。当初10基の予定が4月に地元から生態系への影響を指摘され、5基として2028年に稼働させる計画であったが、資材高騰が理由という。

●2025年9月、豊田通商子会社のユーラスエナジーHDが鹿児島県の大隅半島で予定していた風力発電(出力:19.2万kW×最大32基)の建設を中断した。資材価格や労務費が上昇し、事業採算性が確保できないためである。2026年に着工、2029年の運転開始を目指していた。

発電所の想定区域の大部分が鹿児島大学の演習林と重なっており、2023年12月に鹿児島大学が建設を受け入れない方針を示していた。

●2025年10月、鳥取県大山町が2005年に約4.4億円で建設した風車(出力:1500kW、高さ:120m)が撤去された。2024年度に4000万円前後の売電収入を得たが、2025年5月でFITが終了して売電額が半減する。耐用年数も迫り、稼働継続に3500万円を超える修繕費を要するため廃止を決めた。

撤去費1.68億円で町は4795万円を負担し、残りは建設地を入札で購入した業者が支払った。

以上のように、2020年から公表されているだけで100万kW程度の新設風力発電所の建設中止・撤退が発表されている。2021年末時点で累積導入量458.1万kWの日本では無視できる量ではない。

2026年2月、各地の風力発電施設(風車)が2024年度までの10年間で425基が廃止、2021年度に114基、その後も年46〜77基が廃止され、この5年間だけで計335基に上る。多くの施設で、20年間の耐用年数と国の固定価格買取制度(FIT)の期限を同時に迎えているためである。

経済産業省は、廃止後に新施設を導入した際や、施設の一部を再活用する場合、発電量に応じた補助金を支出するなど、再エネの広がりを後押しする方針を維持している。

風力発電所の更新と新設

一方、大手電力会社を中心に運転開始から約20年が経過した風力発電所の高経年化対策としての更新が進められているが、新設の動きは少ない。

●2022年8月、Jパワーの子会社ジェイウインドは、福島県郡山市の「郡山布引高原風力発電所」(32基、6.598万kW)をリプレースし、2028年から「新郡山布引高原風力発電所」(16基、同出力)として再スタート。

●2023年8月、ユーラスエナジー釜石は、岩手県釜石市及び遠野市と大槌町の「ユーラス釜石広域ウインドファーム」(43基、4.29万kW)を、単機出力4200kWのヴェスタス製風力発電設備(11基)へリプレースを発表。2026年4月の稼働をめざす。

●2023年10月、ユーラスエナジー西目は、秋田県由利本荘市の「ユーラス西目ウインドファーム」(15基、3万kW)を、単機出力4300kWのシーメンスガメサ製風力発電設備(7基)へリプレース。2026年2月の稼働。

●2024年9月、風力発電国内最大手のユーラスエナジーHDは、青森県の陸上風力発電所「ユーラス小田野沢ウィンドファーム」を順次に更新すると発表。運転開始から20年ほど経過しており、2025年7月には完全停止し、シーメンスガメサ・リニューアブル・エナジー製の風車(出力:4300kW×10基)に更新する。

従来の約3.3倍の発電規模にし、「ユーラス小田野沢ウインドファームⅠ&Ⅱ」として2027年3月に稼働させる。総事業費は約282億円を見込む。電気は24年末までは固定価格買い取り制度(FIT)で売る。

●2025年1月、ユーラスエナジーHDが青森県東通村で建設している「岩屋ウインドファーム」と、「尻労ウインドファーム」向けに、米国GEベルノバ製の陸上風力タービン14基を導入すると発表した。両発電所は2028年に商業運転を始める予定で、出力合計で1.8GWとなる見込み。

●2025年3月、中部電力は愛知県田原市に陸上風力の「あつみ第二風力発電所」(出力:2.1万kW)の建設を発表。渥美半島の立馬崎近くに5基の発電機を設置する。5月に着工し、2027年11月の稼働を計画する。

既に、同市内では「あつみ風力発電所」(出力:7400kW)を運用しており、グループ会社のシーテックなどは2029年度ごろから田原市と豊橋市の沖合で、浮体式洋上風力発電所を実証実験として稼働させる。

●2025年4月、住友商事や清水建設、JR東日本エネルギー開発など9社が共同出資する福島復興風力合同会社の陸上風力発電所が稼働。阿武隈風力第1~4発電所から構成され、GEベルノバ社製の3.2MW風車(型式:3.2-103)、46基(合計出力:14.7万kW)で構成される。

設置を受託した東芝エネルギーシステムズが、20年間の風車および周辺機器の運用保守を行う。

●2025年4月、福島県太平洋側の阿武隈高地の「阿武隈風力発電所」(GE製風車46基、出力:14.7万kW)は、3月31日に帰宅困難区域から解除され商業運転が始まった。総事業費約670億円で2045年3月までの稼働を見込み、売電収入のうち約1.5億円/年を県の福島県再生可能エネルギー復興推進協議会へ拠出。

住友商事、JR東日本エネルギー開発、清水建設など大手企業と、福島県が出資する福島発電や信夫山福島電力など県内企業の計9社が、震災後の2015年11月に福島復興風力を設立して運営を行う。

●2025年4月、北海道ガスは、同社の石狩液化天然ガス基地の隣接地に設けた風力発電所の竣工式を行った。風力の発電量に応じて、LNG火力のガスエンジンや蓄電池を稼働させて出力を平準化し、出力:2000kWで送電網に接続する。営業運転は3月から始めている。

●2025年6月、電源開発は北海道で10か所目の陸上風力「上ノ国第3風力発電所」(12基、総出力:5.16万kW)の建設に着工。シーメンスガメサ・リニューアブル・エナジー製風車(4300kW)を、既設風力発電所に隣接設置し、2028年に稼働。CO2を排出しない「環境価値」は20年間KDDIに提供し、電力卸売市場で売電。

●2026年1月、豊田通商と子会社ユーラスエナジーHDは、北海道稚内市でデータセンターを開発する。2026年4月着工、2027年中に稼働し、隣接する樺岡ウインドファーム(北海道稚内市)から3000kWの電気供給を受け、不足分はユーラスが環境価値などを組み合わせた電気を供給する。

両社は北海道内で2030年頃をめどに1万〜2万kW規模にデータセンター事業を拡大することを検討する。道北エリアは送電インフラが脆弱で、発電所の近隣に大規模な電気を必要とするデータセンターを置けば送電線への投資を抑えられる。

国内風力発電機メーカーの撤退

日本メーカーが開発で先行した太陽光パネルでは技術的な差異化が困難となり、中国勢のコスト競争力の前に大幅減産を強いられた。風力発電市場においても同じ轍を踏まないためには、他社にまねのできない技術的な差異化戦略を徹底することが求められた。

日本の戦略は欧州勢が先行する「着床式洋上風力発電」に比べて費用対効果の大きい「浮体式洋上風力発電」を推進し、日本製風車を中心に国内市場を拡大する狙いであった。しかし、再編成が進み事業規模でまさる欧米メーカーにコスト・技術の両面で競争に負けてとん挫する。

陸上風力発電では金風科技(Goldwind)、遠景能源(Envision)、東方電気(Dongfang)、華鋭風電(Sinovel)などの中国メーカーが大型化開発を進めて欧米メーカーをキャチアップして安値攻勢を始め、新市場を大型風車の洋上風力発電に求めている。

国内に高いポテンシャルを有する風力発電であるが、三菱重工業、日立製作所など国内有数の風力発電機メーカーの事業撤退が相次いだ。そのため国内の風力発電設備の累積導入量は、海外メーカー製が約80%を占め、今後も海外メーカーが占める割合は高くなる。

三菱重工業

1980年には定格出力:40kWの初号機を自主開発し、2009年末までに米国を中心に世界10カ国に累積出力:330万kW、合計3705基の風力発電機を納入した。大型風車は1999年の定格出力:1000kW級始まり、2003年に2000kW級、2006年には2400kW級でロータ直径92mの風力発電機を開発した。

その後、定格出力:2500kW級でロータ直径102mの風力発電機(MWT102A/2.5)を商品化した。しかし、2008年以降に米国GEと風力発電機の特許訴訟で係争し、2013年12月に和解したが、その間、訴訟リスクを抱えた風力発電機は販売できなかったため、陸上風力発電市場から撤退した。

2015年12月、日立製作所が三菱重工業の2500kW級風車の製造、販売および保守などに係るライセンス供与(国内陸上風力発電所向け)を受け、ラインアップに加えた。

2014年4月、デンマークのヴェスタス(Vestas Wind Systems)と共同出資で、洋上風力発電専業のMHIヴェスタス・オフショア・ウィンド(MHI Vestas Offshore Wind A/S)を設立。中国勢が参入できていない定格容量:5000kW以上の洋上風力市場を対象に、大型化技術で差異化を目指した。

2020年10月、MHIヴェスタス・オフショア・ウィンドの三菱重工業の保有株をヴェスタスに譲渡すると発表し、2021年2月、ヴェスタスとの共同出資で国内で陸上・洋上風力発電設備を販売する合弁会社MHIべスタスジャパン(MHI Vestas Japan)を設立し、洋上風力発電の開発から事実上撤退した。

2025年11月、三菱重工業は、国内向け陸上風力発電設備の保守・運営事業をJパワーに譲渡する。2014年に風車の新造や開発中止を決め、現在はアフターサービスを手掛ける。2026年4月にJパワーへ事業移管することでノウハウを引き継ぐ。ただし、デンマークのベスタスとの合弁事業は除く。

Jパワーは自社で保守点検など行ってきたが、事業買収により基幹部品の交換など風車修理も自社内で行う。今後、三菱重工業から引き継ぐ長崎県の修理拠点や人員を活用して点検費用削減や陸上風力の稼働率向上を狙う。他社の陸上風力の保守サービスも請け負う。

日立製作所

2012年7月、提携関係にあった富士重工業の風力発電部門を買収した。世界的にも珍しいダウンウィンド型で、定格出力:2000kWでロータ直径80mの風力発電機(HTW2.0-80)を商品化した。その後、定格出力:5000kWのダウンウィンド型洋上風力発電機(HTW5.0-126)を商品化した。

ダウンウィンド型風力発電機はナセルの後方(風下側)にブレードが設置され、ブレードとタワーの接触を考慮する必要がない方式で、2016年秋からアジア地区で欧州勢に対抗して受注活動を進めた。2018年4月、同社初となる海外案件である台湾電力と洋上風力発電機の受注契約を締結した。

しかし、欧州勢とのコスト競争力に負け、2019年1月に風力発電機の製造からの撤退を表明した。今後、ドイツ・エネルコン製風力発電機をコア製品とし、保守管理や運転支援、蓄電池活用の次世代サービスを日立パワーソリューションズと統合して進める。

日立パワーソリューションズはドイツのエネルコンと2002年に販売契約を締結し、定格出力:900~4200kW機の風力発電機の販売を手掛けており、2019年2月時点で合計335基(出力ベースで約67万kW)を超え、国内シェア14%である。

日本製鋼所

当初、米国GE製の風力発電機の輸入販売を行っていたが、永久磁石励磁同期ギアレス風力発電機を開発し、ブレード製造工場を室蘭製作所内に建設して、2005年10月より製造販売を開始した。

JSW J82-2.0機(定格出力:2000kW、ロータ径83.3m)と、J100-3.0機(定格出力:3000kW、ロータ径103.9m)を商品化したが、2018年3月に新規販売を中止、保守サービス事業に特化する。

駒井ハルテック

駒井ハルテックは、日本の気象や地形に適合した定格出力:300kWでロータ径33mの日本型仕様風車(KWT300)を商品化した。KWT300機は強い台風にも対応できる耐風速70m/sでの疲労強度を有し、耐雷性、耐震性にも優れた設計基準が取り入れられている。

2024年7月には、洋上風力向けに風車タワーを生産し、欧州の風車大手などに納入すると表明している。

東芝

2012年6月、韓国の風力発電機メーカーのユニスン(定格出力:2000kW)に資本参加し、2018年10月、ドイツのセンビオン(定格出力:1500~6200kWの5機種)と国内販売で提携するが、センビオンが経営破綻したため、米国GE製の風力発電機の販売に方針を変更した。

2021年2月、米国GEと洋上風力発電の基幹部品であるナセルの共同生産で提携した。GEは陸上風力で高いシェアを持つが、洋上風力では出遅れている。そのため、大型洋上風力案件が期待できる日本での拠点確保を目指していた。ナセルの組み立ては京浜事業所で行い、80台程度/年を予定。

カナデビア(旧日立造船)

2014年4月、ノルウェーの国営石油会社スタットオイルと浮体式洋上風力発電の事業化で契約を締結した。2009年にスタットオイルはノルウェー沖に浮体式洋上風力発電の実証設備を設置しており、定格出力:5000~6000kW機で日本の洋上風力市場への参入を発表している。

2024年8月、日立造船と鹿島建設は、洋上風力発電設備を構成するセミサブ型の浮体式基礎の量産化技術を開発し、実証を行った。

風力発電の普及促進の取組み

環境アセスメントの期間短縮

国内での風力発電の開発を妨げている要因として、運転開始までに長期間を要することがあげられる。大規模メガソーラーでも2年程度で運転開始できるが、風力発電は5~8年を要する。出力:1万kW以上の場合に環境アセスメントが必要で、建設に着手できるのは手続き開始から3~4年後になる。

導入が進む米国・スペイン・英国などでは、環境アセスメント期間は1~2年と短い。経済産業省は2015~2018年度に必要な調査を前倒しで実施する実証事業を進め、「発電所に係る環境影響評価の手引き」に反映させて期間を1.5~2年に半減させ、事業者のコスト負担を軽減する方針を表明した。

2021年10月、環境省は環境アセスメントの対象を、出力:5万kW以上に改正した。

2023年5月、環境省は洋上風力発電を設置する際の環境影響評価について、環境省が主導して環境アセスを実施するセントラル方式を導入した。

この結果に基づき、経済産業省や国土交通省が「促進区域」を指定する。事業者側の経費や時間を節減して洋上風力の導入加速をめざすため、2024年3月に再エネ海域利用法の改正案が閣議決定された。

風力発電の普及支援

2015年度からNEDOは風力発電設備のメンテナンス技術を高度化し、発電効率の改善を支援している。風車の振動を感知するセンサーを使って遠隔監視を可能にし、設備のメンテナンス時期や部品の交換時期を予測するスマートメンテナンス技術の開発である。

同時に風力発電のメンテナンス作業に習熟した人材を育成するため、育成プログラムの整備と合わせて、日本風力発電協会がメンテナンス能力を評価する資格認証制度を検討している。

2016年5月、損害保険ジャパン・日本興亜・SOMPOリスクケアマネジメントは、東京大学・英国のSOMPOキャノピアスと共同で、日本の陸上・洋上風力発電所のリスク評価モデルを開発した。

2017年1月には、SOMPOリスクケアマネージメントが風力発電所の落雷の可能性や、故障しやすい設備の予測、故障時の予想損出額の推定などのリスク診断サービスを開始した。

洋上風力発電とは

洋上風力の利点・欠点

風力発電は再生可能エネルギーの中では発電コストが安いため、2000年以降は安定的に導入量が増えた。しかし、国内では陸上風力発電の立地に適した場所が減少し、建設コストの上昇が懸念され始め、加えて安価な中国製風車による追撃が始まった。

洋上風力は、騒音やシャドーフリッカーなどの問題を抱える陸上風力に比べて、立地の制約が少なく大型機の設置も可能である。また、洋上では安定した強風が吹き、高い発電容量と設備利用率を得ることが可能である。2014年、固定価格買取制度(FIT)による洋上風力の導入促進に舵が切られた。

しかし、洋上風力を建設するには海底に土台を造って風車を立て、海底送電ケーブルを敷設するなど送電網整備が必要である。そのため、建設コストが総事業費の1/2超を占めるとされ、欧州勢を中心に風車を大型化して台数を減らし、建設コストを下げる開発が進められた。

洋上風力の設置形式

洋上風力発電は水深50m程度を境に、図10のように風車タワーが海底に直接固定されている「洋上着床式」と、風車自体を海面に浮かべて係留する「洋上浮体式」の2タイプに大別される。

洋上着床式は欧州勢により北海・バルト海で広く実用化が進められ、地盤が安定した平坦な浅海部は重力式、傾斜した海底では地盤強度に応じて杭式(水深20m以下はモノパイル式、30m以下はジャケット式、30m以上はトリパイル式)が開発された。

さらに高出力を狙うには、風力の強い沖合に風車を設置する必要がある。水深が50m程度を超えると基礎構造物が巨大となるため、洋上浮体式の実用化の実証試験が進められている。欧州では2030年頃には着床式で設置できる海域が減り、浮体式の導入が増えると考えられる。

洋上浮体式の風力発電の実証研究は欧米や日本で進められ、セミサブ型(半潜水型)、パージ型(平底船型)、スパー型(細長円筒型)、係留方式によりカテナリー式(弛緩式)と、テンションリグ式(緊張式)、係留しないセーリング式などが開発されている。

洋上風力発電の開発と導入

洋上着床式の実証試験

2003年12月、日本初の洋上着床式である「せたな町洋上風力発電所」が稼働した。北海道瀬棚町瀬棚港東外防波堤の陸側水域である沖合約700m(港湾区域、水深約13m)に設置された。

基本設計を海洋産業研究会、詳細設計を含むシステム・エンジニアリングを川崎重工業が担当した。ヴェスタス製風車2基(総出力:1200kW)が設置され、海底砂中に埋設された全長1.2kmの海底ケーブルで陸上部の受変電設備に送電され、北海道電力に全量売電している。

2024年4月、2基の風車は稼働開始から耐用年数である20年を迎えた。現在、2基とも故障して停止中である。残念ながら、町は2026年度に2基ともに撤去を決定した。国の補助を含む建設費は6.9億円で、売電収入から建設費や維持費を引くと累計4300万円の黒字だったが、撤去には4億円程度が見込まれる。

2004年1月、山形県酒田市で住友商事子会社のサミットウィンドパワーが酒田風力発電所(8基、総出力:1.6万kW)が稼働し、東北電力に全量売電している。ヴェスタス製風車(V80-2.0MW)を、酒田北港西護岸と離岸堤の間の約1500m水路上に5基、隣接する宮海海岸陸上部に3基が設置された。

2014年、ジャパン・リニューアブル・エナジーが取得しJRE酒田風力発電所として稼働している。

2010年7月、茨城県鹿島港にウィンドパワーGrが国内初の外洋設置された着床式・モノパイル式のウィンド・パワーかみす第1洋上風力発電所(7基、総出力:1.4万kW)が稼働した。富士重工業製のダウンウィンド型2000kW級風車(SUBARU 80/2.0)が設置された。

また、2013年3月、ウィンドパワーかすみ第2洋上風力発電所(8基、総出力:1.6万kW、1基のみ陸上設置)が南海浜地区工業団地の海岸道路から約50m沖合いの防波堤上に建設されて稼働した。

2013年1月、東京電力HDと東京大学は、千葉県銚子市沖3.1km、水深12mで沖合着床式洋上風力実証事業(1基、出力:2400kW)を開始した。併設された観測タワーで波浪と風の観測評価、予測手法の開発と検証、海生生物や鳥類などの環境影響調査が行われた。

ギア式の三菱重工業製風車(MWT92/2.4)が採用され、鉄筋コンクリート製ケーソン基礎(重力式)に連結された。海底ケーブル(22kV)により、陸上の変電設備を経由して銚子市潮見町などの配電網に連系され、2019年1月より商業運転を開始した。

2013年6月、電源開発、伊藤忠テクノソリューションズ、港湾空港技術研究所は北九州市沖1.3km、水深14mで着床式洋上風力発電実証事業(1基、出力:2000kW)を開始した。

風車はギアレス式の日本製鋼所製風車(J82-2.0)で、基礎部分には海底の捨石マウンド上に底版コンクリートと一体化したジャケットを設置する重力・ジャケットハイブリッド式が採用された。

2019年10月には建設・撤去の知見を得るためとして、洋上風力工事用船舶(SEP船:Self-Elevating Platform Vessel)を用いて撤去された。

2015年2月、ユーラスエナジーは秋田市向浜に着床式・ドルフィン(係留杭)のユーラス秋田港ウインドファーム(6基、総出力:1.8万kW)を設置し実証試験が進められた。Siemens製3000kW風車(SWT-3.0-101)が採用され、2022年2月から商業運転を行っている。

以上のように、洋上着床式については各種の風力発電設備が設置されて実証試験を完了し、その後、商業運転(総出力:6.76万kW)に移行している。

洋上浮体式の実証試験

2012年3月、丸紅、東京大学、三菱商事、三菱重工業、ジャパンマリンユナイテッド、三井造船、新日鐵住金(現日本製鉄)、日立製作所、古河電気工業、清水建設、みずほ情報総研による福島洋上風力コンソーシアムは、福島県楢葉町沖約20kmでの浮体式洋上ウィンドファーム実証事業を公表した。

第一期実証事業(2011~2012年)では、変電所と気象・海象・浮体動揺等の観測機器を搭載した浮体式洋上サブステーションと、日立製作所製ダウンウィンド型風車(HTW2.0-80)「ふくしま未来」(1基、定格出力:2000kW)を搭載した4コラム型セミサブ浮体が、2013年12月に稼働した。

一般的な洋上風力の商用化の目安は設備稼働率が30~35%以上とされる中、「ふくしま未来」の設備稼働率は約34%でぎりぎり到達したが、最終的には2021年8月に撤去された。

第二期(2014~2015年)では、三菱重工業製油圧式ドライブ型風車(1基、定格出力:7000kW)搭載の3コラム型セミサブ浮体が、2016年4月に稼働。日立製作所製ダウンウィンド型風車「ふくしま新風」(1基、定格出力:5000kW)搭載のアドバンストスパー浮体が、2017年5月に稼働した。

「ふくしま新風」の設備稼働率は約24%と低く、2021年7月撤去された。油圧式ドライブ型風車は機器の不具合で設備稼働率が約4%と極端に低く採算が見込めず、撤去工法の検討を進め2020年6月に撤去された。三菱重工業と日立製作所による大型洋上風力開発がとん挫したのである。

2012年8月、戸田建設、富士重工業、芙蓉海洋開発、京都大学、海上技術安全研究所は、長崎県五島市椛島沖約1km、水深100mの海域で、国内初の浮体式洋上風力発電実証事業(1基、出力:100kW)が開始された。浮体形式はスパー型、3本チェーンのカテナリー係留方式が採用された。

2013年からは、風車を日立製作所製2000kWダウンウィンド型風車(HTW2.0-80)に置き換えて実証試験が進められた。

2016年3月には、福江島崎山漁港沖約5kmに移動し、五島市と五島フローティングウィンドパワー合同会社により崎山沖2MW浮体式洋上風力発電所「はえんかぜ」として商業運転を開始し、電力は海底ケーブルで福江島の変電所に送電されている。

2019年5月、丸紅、日立造船、グローカル、エコ・パワー、東京大学、九電みらいエナジーは、北九州市沖約15km、水深約50mの海域にバージ型浮体式洋上風力発電システム(最大高さ:122m、出力:3000kWの1基)を設置してNEDO支援を受けて実証試験(2019~20233)を開始した。

ロの字形の平底船であるバージ型の鋼製浮体構造物(51m×51m×10m)に、コンパクトな2枚翼アップウィンド型風車(ドイツAerodyn engineering製)を搭載し、スタッドレスチェーンと超高把駐力アンカーを組み合わせた計9本での係留システムが採用された。風速50m/s超の巨大台風にも耐える設計である。

一方で、グローカルはアエロダインとの技術提携を進め、2枚翼風車(SCD3000kW、6000kW、8000kW)の販売を開始した。

2024年4月から「ひびき灘沖浮体式洋上風力発電所」(出力:3000kW)として商業運転を開始した。6社出資の合同会社ひびきフローティングウィンドパワーが運営し、九州電力送配電にFITで全量買電している。

以上のように洋上浮体式についても各種の実証試験が行われたが、国内メーカーによる風車の大型化開発には失敗した。有力風車メーカーである三菱重工業と日立製作所が相次いで風車開発からの撤退を表明した結果、大型風車は欧米製を導入せざるを得ない状況となった。

現時点で浮体式の実証試験で、商業運転に移行したものは総出力:0.5万kWに過ぎない。

欧米における洋上風力発電の現状

漠然と洋上風力は増加すると考えられていた。しかし、過当競争に陥った結果、2020年代には徐々に風車メーカーの経営状況が悪化する。

COP28で「再エネ2030年までに3倍」

2023年12月、アラブ首長国連邦ドバイで開催された国連気候変動枠組み条約第28回締約国会議(COP28)で、日本をはじめとする118か国が、世界全体の再生可能エネルギーの設備容量を2030年までに3倍に相当する1万1000GW以上に増やし、エネルギー効率を2倍とする目標の誓約に署名した。

こうした状況を前提として、日本政府(環境省)は国内だけで3倍を目指すのではなく、世界で3倍にすることが必要であるとし、新興国のCO2排出量削減を日本が支援し、創出されたクレジットの一部を日本政府が取得する「2国間クレジット制度(JCM)」の普及を進める考えを示した。

一方、COP28事務局は、「今後10年間の気候危機に備え、緊急の行動と社会の全レベルでの支援が必要」と強調し、温室効果ガス排出を抑えるため、クリーンな発電の拡大を締約国に求めた。

具体的には、既存の石炭火力発電所の段階的削減や化石燃料の段階的な使用廃止の目標年設定が検討された。しかし、中国やインドなどの主要排出国、サウジアラビアなどの産油国の反対により、最終的に「エネルギーシステムの化石燃料からの脱却を図り、この10年で行動を加速させる」との内容で合意した。

世界の環境団体でつくる「気候行動ネットワーク」から、日本は脱炭素政策に後ろ向きな国に贈られる「化石賞」に選ばれた。4年連続の不名誉な受賞である。

日本は石炭火力発電所の新規建設の終了を表明したが、既存施設の廃止計画はなく、アンモニア混焼などをアジアに展開する取り組みを披露し、「グリーンウォッシュ(見せかけの環境対応)」と指摘された。「先進国は2030年に石炭火力廃止をめざしているが、日本は電源構成で19%を見込んでいる」との批判である。

今後も、日本には「再エネ2030年までに3倍」に向けての積極的な取組みと共に、実質的な脱石炭火力発電が求められるであろう。しかし、政府の対応は中途半端で煮え切らないのが現状である。

以上のようなCOP28での目標設定とは裏腹に、欧米では洋上風力発電の開発が大きな変調を迎えていた。

欧米の洋上風力の最新動向

洋上風力発電の開発は、風車の大型化、サプライチェーンの整備、セントラル方式の導入などで先行した欧州が実質的にけん引してきた。

2010年頃から競争入札により発電コストが顕著に下がり始め、2016年に落札された事業は10ユーロ/MWh(約16円/kWh)を下回り、その後、5ユーロ/MWh(約8円/kWh)前後まで低下し、一般の電力市場価格と同水準の落札が相次ぐようになった。

一方、2020年代に入り、徐々に風車メーカーの経営状況が悪化する。これに新型コロナ禍とロシアのウクライナ侵攻にともなうインフレが直撃した。最大手ドイツのシーメンス・ガメサは、品質問題も抱えて経営危機に陥り、オーステッドなどの開発事業者も風車価格上昇を受け入れざるを得ない状況となっている。

この時期に落札した開発事業者は、入札条件(買取価格)の変更なしで進めれば巨額の赤字を避けられず、中止・撤退の決断を迫られているのが現状である。

■2023年7月、スウェーデンの電力大手バッテンフォールは、英国の大型洋上風力プロジェクト「「Norfolk Boreas」(出力:140万kW)を停止すると発表した。

ロシアのウクライナ侵攻が資源価格を押し上げ、タービンやケーブルなどの製造コストや輸送費が上昇し、資材の調達計画に狂いが生じたのが原因。開発コストは最大で40%上がり、55億クローナ(約760億円)の減損計上に追い込まれた。

■2023年8月、ノルウェーのエクイノールと英国BPの共同体は、オーステッドとともに3か所の風力プロジェクトについて、落札時の電力販売価格の52%引上げを要請した。

「Empire Wind 1」(81.6万kW)は118.38→159.64ドル/kWh(NJ州)、 「Empire Wind 2」(126万kW)は107.50→177.84ドル/MWh(NJ州)、「Beacon Wind」(123万MW)は118.00→190.82ドル/MWh(MA州)である。引き上げ後の価格は円換算で24~28円/kWhとなり、条件変更できなければ契約を破棄する。

■2023年9月、英国政府が年1回実施する「再エネ入札」で、洋上風力の応札はゼロで終わった。落札事業者は15年間、政府設定の上限価格の下で落札した固定価格で売電できる。

風車関連機器の価格が落札時と比較して約4割上昇しているにもかかわらず、英国政府が事業者からのコスト反映の要請に応えなかったのが理由である。

■2023年11月、デンマークの洋上風力大手オーステッドも、米国東部ニュージャージー州沖合で計画する「Ocean Wind 1, 2」(出力:110万kW、114.8万kW)プロジェクトからの撤退を発表。284億デンマーククローネ(約6000億円)の減損に、キャンセル料16億ドル(約2400億円)が加算される。

オーステッドが2事業を落札したのはインフレ前の2019年6月と2021年6月、その後の世界的な資材高騰により事業費用が落札時の価格と大きく乖離したことが原因である。

■2023年11月、オーステッドは、投資家の選定や電力購入などに関する政策が不透明なため、ベトナムにおける洋上風力発電の開発事業中止を発表した。

2022年、同共同企業体は計画投資省傘下の国家イノベーションセンターと、ベトナムでの洋上風力発電開発の協力覚書を締結した。総出力:2100万kW、総投資額:300億ドル(約4兆4000億円)。

■2024年1月、英BPとノルウェーの石油大手エクイノールは、米国ニューヨーク州沖で進める洋上風力発電プロジェクト「エンパイア・ウインド2」(総出力:126万kW)について、インフレや高金利の影響で開発事業費が想定より膨らんだため事業を中止すると発表。

■2025年1月、オーステッドは、米国ニューヨーク州沖で進める「サンライズ・ウィンド」(総出力:92.4万kW)の工事の遅れや建設コストの上昇で、試運転を2026年から2027年後半に延期するなどで、43億デンマーククローネ(約900億円)の減損を計上する。トランプ政権は連邦政府が管理する土地について、今後は大規模な風力発電向けの貸与を禁止する方針を示している。

■2025年5月、米国ニューヨーク州は、トランプ政権により建設中止命令がなされていたプロジェクト「エンパイア・ウインド1」について、同命令を解除し、プロジェクトを進めることで合意したと発表。事業主体のエクイノールは、建設を再開し、予定どおり2027年の商業運転開始をめざす。

■2025年8月、米国内務省海洋エネルギー管理局は、ロードアイランド州沖合で建設中の洋上風力事業(出力:70.4万kW)に対し「国家安全保障上の利益保護に関する懸念に対処する必要がある」として中止命令を出した。今後、裁判による調停が始まる可能性が高い。

同事業は、オーステッドと米運用会社ブラックロック傘下の孫会社エバーソース・エナジーが手がけており、2026年後半の稼働開始予定で、すでに全工程の8割の工事が完了していた。

欧州風力協会によると、欧州での2022年の風力発電投資額は約170億ユーロ(約2.7兆円)であったが、2021年の約410億ユーロから6割程度減り、2009年以降で最も低い水準に落ち込んだ。特に、洋上風力は前年の約166億ユーロから約4億ユーロに激減した。

米国では、2021年にバイデン政権が2030年までに洋上風力3000万kWの導入計画を打ち出した。政府が設定した買取価格の上限を上げなければ、欧州と同様に洋上風力事業の中止・撤退が始まる。しかし、電力の買取価格を引き上げれば、電気料金を引き上げざるを得ない。

欧州に比べてサプライチェーン未整備の米国は、より大きな影響を受けている。しかし、現在起きている洋上風力発電の中止・撤退は過渡的な問題であり、今後、インフレ対応が進み、サプライチェーン重視の姿勢が浸透していく中で、混乱は収束するとの見方が一般的と考えられている。

図15 オーステッドの洋上風力発電設備と欧州の風力発電投資額の推移 出典:ロイター共同/欧州風力協会

2024年に世界で撤退・延期を決めた洋上風力発電事業は、2023年に世界で新規導入された発電量の5割に達する。デンマークのオーステッドは、2024年2月に最大800人の人員削減とノルウェーなど3カ国から撤退、ノルウェーのエクイノールは2024年9月に、フランスで計画する洋上風力発電事業からの撤退を決めた。

2024年12月、JERAは、英国石油大手BPと洋上風力事業の統合を発表。2025年9月にも英国に折半出資の新会社「JERA Nex bp(ジェラ・ネックス・ビーピー)」を設け、既発電所約100万kW、建設・準備中約1200万kWの資産を新会社へ移す。2030年までに最大58億ドル(約8700億円)で、米欧やアジアで発電所を新設する。

洋上風力発電の上位企業連合は初めてで、背景にあるのが世界的なインフレによる開発コストの増加である。JERAによると、風車の調達価格は4年前の1.5〜1.8倍に上昇し、事業の採算悪化が表面化している。

2025年2月、オーステッドは、2024年12月期通期の最終損益が1600万デンマーククローネ(約3億円)の黒字(前の期は201億8200万デンマーククローネの赤字)を発表。最終黒字は確保したが、米国事業の悪化から巨額減損を計上し、業績改善も困難で2030年までの洋上風力事業への投資額を25%削減する。

オーステッドは2024年中に156億デンマーククローネの減損を計上、このうち141億デンマーククローネはニューヨーク州沖の洋上風力の工事遅れなどで、米国事業の減損額は3年間で450億デンマーククローネに上った。加えて、トランプ米大統領が風力発電の新設を認めない方針を示し先行き不透明である。

2025年9月、世界で洋上風力発電の開発中止が相次いでいる。欧州調査会社ライスタッド・エナジーによると、2025年1〜8月までに米国、英国、日本、インドなど10カ国・地域で10件が、コスト増を理由に合計発電容量:22GW規模の入札中止や延期、事業者の撤退が発生した。

頓挫した発電容量は、2023〜24年の2年間の合計(16GW)を超え、2025年の新規稼働分(17GW)を上回る規模で、「脱炭素の切り札」としての期待は急速にしぼんでいる。開発コストの高騰は1〜2年は続くとみられており、銅など原材料価格が高止まりし、GEベルノバが洋上風力タービンの受注を停止した。

国内における大規模洋上風力の導入

欧米で起きている洋上風力の中止・撤退は、洋上風力発電を再生可能エネルギー拡大の切り札と位置付けている日本でも起きることは容易に予測できる。既に、国内の風車メーカー(三菱重工業、日立製作所など)は撤退しており、サプライチェーンの構築もこれからの日本である。

一方、世界的に進んでいるインフレの終焉も見通せない状態が継続している。果たして、計画通りに洋上風力発電の導入が進むのであろうか?国内動向を、少し振り返ってみよう。

港湾部への設置

固定価格買取制度(FIT)での買取価格は、洋上風力では2014年に36円/kWと高めに設定され、補助金上乗せ方式(FIP)でも2022年まで着床式29円/kW、2024年まで浮体式36円/kWと優遇される。そのため建設が比較的容易な港湾区域内で洋上風力プロジェクトが進められ、一部で商業運転が始まった。

秋田洋上風力発電は、2022年12月能代港に20基、2023年1月秋田港に13基設置されたヴェスタス製4200kW風車の着床式・モノパイル式洋上風力発電所(総出力:14万kW)の商業運転を開始した。発電した電力は、FITにより36円/kWhで20年間にわたり東北電力ネットワークに売電する。

出典:秋田洋上風力発電

2024年1月、合同会社グリーンパワー石狩は、北海道石狩湾新港の港湾区域内(約500ha)にシーメンス・ガメサ製8000kW風車14基を設置した着床式・ジャケット式の石狩湾新港洋上風力発電所(総出力:11.2万kW)の商業運転を開始した。FITにより36円/kWhで20年間にわたり北海道電力ネットワークに売電する。

また、風力の出力変動を制御するため、サムスンSDI製リチウムイオン電池を採用した大規模蓄電池システム(出力:10万kW、容量:18万kWh)を陸上に併設した。陸上工事は鹿島建設、洋上工事は清水建設と日鉄エンジニアリングによる共同事業体が行い、政府目標の2040年までの国内調達比率60%を達成した。

2022年12月 ひびきウィンドエナジーは北九州市響灘沖に計画される「北九州響灘洋上風力発電事業」の各種工事などの契約締結を発表した。ヴェスタス 製9600kW風車を設置した大規模ウィンドファーム(25基、総出力:24万kW)で、2022年末に着工、2025年度の稼働を予定している。

発電した電力は、FITにより36円/kWhで20年間にわたり九州電力送配電に売電する。

2022年3月、ウィンド・パワー・エナジー、東京ガス、日本風力エネルギーは、茨城県鹿島港南側の港湾区域内で計画している着床式洋上風力発電事業(総出力:16万kW)の運転開始を、2026年に前倒しすると発表した。海岸線から600~1500m沖合に出力:8000kWの大型風車19基を設置する。

その他、むつ小川原港洋上風力開発が、青森県上北郡六ヶ所村むつ小川原港で、洋上ウィンドファーム(総出力:8万kW)を計画しているが、現時点で環境アセスメントの段階から大きな進捗はない。

以上のように、港湾における洋上着床式については2023年に25.2万kWが商業運転を開始した。今後、予定通りに開発が進められても、2030年までに累計出力で65万kW程度に留まる。

洋上風力の導入促進策

政府は風力発電について、2030年までに総出力:1000万kW、2040年までに3000万〜4500万kWの目標を掲げ、未だ導入事例の少ない洋上風力を対象に導入促進策を施した。

すなわち、2019年12月に長崎県五島市沖、2020年7月に秋田県能代市・三種町・男鹿市沖、秋田県由利本荘市沖、千葉県銚子市沖、2021年9月に秋田県八峰町及び能代市沖、「田県男鹿市、潟上市及び秋田市沖、新潟県村上市及び胎内市沖、長崎県西海市江島沖を導入促進区域に指定した。

■洋上風力利用促進法

2016年5月、国土交通省が管轄する「港湾法」の改正案を公布し、2016年7月に施行された改正港湾法で、自治体が管理する港湾内の洋上風力発電の事業者公募手続きを定めた。一方で、2017年3月、経済産業省は事業者向けに事業計画策定ガイドラインを作成した。

2018年3月、一般海域において洋上風力発電の導入を促進するため「海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律(洋上風力利用促進法)案」が閣議決定された。

内閣総理大臣が基本方針を策定し、関係者を構成員とする協議会などの意見を聴取した上で促進区域を指定する。さらに促進区域内の海域占用などに係る計画の認定制度を創設する。

2018年12月、「再エネ海域利用法(海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律)」が公布され、国土交通省と経済産業省の共同所管となる「洋上風力促進WG」が立ち上げられ、実際の運用に関する検討が始められた。

2019年4月、「再エネ海域利用法」が施行された。促進区域として、同年12月に長崎県五島市沖、2020年7月に秋田県能代市・三種町・男鹿市沖、秋田県由利本荘市沖、千葉県銚子市沖が指定された。選定された事業者はFITによる認定を受け、最大30年間の海域占用が認められる。

2020年6月、経済産業省と国土交通省が長崎県五島市沖の洋上風力発電事業の公募を開始した。参加資格を国内法人とし、公募前調査の事前同意の実施や事業活動を所管官庁が監督するなど、日本領海内の海洋情報が外国に流出しないよう監視を強化する方針を示した。

2020年11月、再エネ海域利用法に基づき、「秋田県能代市、三種町及び男鹿市沖」、「秋田県由利本荘市沖(北側・南側)」、「千葉県銚子市沖」の公募を開始した。

2021年9月、再エネ海域利用法に基づき、新たに「秋田県八峰町及び能代市沖」、「秋田県男鹿市、潟上市及び秋田市沖」、「新潟県村上市及び胎内市沖」、「長崎県西海市江島沖」を海洋再生可能エネルギー発電設備整備促進区域に指定した。

2022年12月、再エネ海域利用法に基づき、「秋田県八峰町及び能代市沖」、「秋田県男鹿市、潟上市及び秋田市沖」、「新潟県村上市及び胎内市沖」、「長崎県西海市江島沖」の公募占用指針を定め公募を開始した。

2024年2月、政府は洋上風力発電所の設置に関して、現行の領海内から排他的経済水域(EEZ)に広げる方針を公表した。導入の適地が領海に比べて最大10倍に増える。先行する英国、米国、オーストラリアに習い、設置事業者に仮許可を出した上で、事業者が漁業者ら地元と調整して合意が得られれば正式に許可する。

海上保安庁によると、領海(内水含む)の面積は約43万km2だが、EEZまで含めると約447万km2に拡大する。日本風力発電協会は、EEZに広がれば洋上が陸上風力の3.5倍程度に上ると試算する。国連海洋法条約で沿岸から200カイリ(約370キロ)以内の範囲で設定可能と定めている。EEZの外側は公海となる。

■洋上風力導入の支援策

一方、国土交通省は浮体式洋上風力発電設備の安全ガイドライン作りと、国際標準化に向けて国際電気標準会議(IEC)対応を進めた。浮体式は津波や高潮などを前提に設計されるため災害にも強いが、「浮体式洋上風力発電施設技術基準」では過去の最大レベルの地震・津波を考慮するよう求めた。

2019年4月、NEDOは浮体式洋上風力発電施設の設計を進める上で必要なガイドライン、技術的解決策を体系的にまとめた「浮体式洋上風力発電技術ガイドブック」を公開した。

2022年1月、環境省は洋上風力を計画する事業者の負担軽減のため、環境アセスメントに必要な一部調査の代行を始めると表明した。第1弾として2022年4月以降に、山形県遊佐町沖で生態系を調査して、環境アセスメントに必要な項目のデータベースを事業者に提供する。

同海域で想定される発電能力は45万kWであり、渡り鳥や大型哺乳類などの生態系の調査を代行することで、運転開始を1~2年早めて2030年までの運転開始を見込んでいる。

2024年3月、浮体式洋上風力の技術確立を目指す企業で構成する「浮体式洋上風力技術研究組合」が設立。三菱商事系・関西電力・北海道電力・中国電力・ENEOS系、INPEXが加わり参画企業は18社となり、浮体式風車の基盤技術について、2030年度からの実用化を念頭に研究開発を進める。

同組合は各社が資金を持ち合い、浮体式風車の基盤などを低コストで量産できる技術の開発を目指す。幅広いタイプの浮体式に対応できる基盤を開発し、海外展開も視野に入れる。

2025年1月、経済産業省は、GX(グリーントランスフォーメーション)分野製品の生産設備投資を補助する「GXサプライチェーン構築支援事業」について、「浮体式等洋上風力発電設備」分野の採択者を発表した。

交付金(上限)は、洋上風車ナセル組み立ての東芝エネルギーシステムズが22億5923万1666円、浮体基礎を手掛ける大島造船所が44億2074万9333円、係留索を手掛けるナロックが8億3814万5250円、浮体基礎製造の日鉄エンジニアリングが42億6560万円、タワー部品製造の駒井ハルテックが10億1333万3333円。

補助対象は、当該製品の製造工場で使用する設備機械装置、建物などの取得費(新設、建て替え、リフォーム含む)、システム購入費で、補助率は大企業が1/3以内、中小企業などが1/2以内。予算総額は2028年度までの国庫債務負担含む4212億円である。

2025年3月、政府は、洋上風力発電の設置を排他的経済水域(EEZ)に広げる再生可能エネルギー海域利用法の改正案を閣議決定した。また、英国との外務・経済閣僚による経済版「2プラス2」に合わせ、両国は官民連携で洋上風力の技術協力などを進める覚書を結んだ。

政府は2040年までに発電出力:30~45GWの事業決定をめざして、2019年から特定海域で入札を進めてきた。改正案では、領海内に限定していた設置場所をEEZ内に広げ、浮体式が長期間設置できるようにした。

一方、日英安全保障協議「2プラス2」の覚書では、洋上風力導入量で世界2位の英国と、浮体式洋上風力について官民で基盤技術の共同研究を進め、サプライチェーン(供給網)の構築、企業間の協力を促進することが盛り込まれた。

2025年6月、 経済産業省が、風力発電など脱炭素電源拡大に向け、米国GEベルノバと官民で協力する枠組みの設立を公表。GEベルノバの工場誘致や、日本企業との連携による国内供給網構築を図る。日本企業が協業に参加する場合は補助金制度も検討し、大半を輸入に頼る風車発電設備などの国産化をめざす。

風力以外にも、水素・アンモニアやCCSなどでも協力する。GEベルノバは、ユーラスエナジーHD、三菱電機と、それぞれ協力強化に向けた覚書を締結する。

2025年6月、 経済産業省は、洋上風力発電拡大に向けて企業間連携を促すため、スペインのシーメンス・ガメサ・リニューアブル・エナジーと官民協力の枠組みを設立する。海外市場への展開も視野に、国内で風車のサプライチェーンを構築するほか、企業間の技術連携を支援し、風力発電設備の国産化をめざす。

枠組みの一環として経済産業省の立ち会いで電子部品大手TDKと協力強化の覚書を締結する。ガメサは洋上風力の風車タービンにTDKの永久磁石を導入する。GEベルノバに続き2例目である。

2025年10月、浮体式洋上風力技術研究組合(FLOWRA)は、浮体式洋上風力の技術確立について「(政府補助と組合の拠出を合わせて)約60億円の規模で研究開発を進めている」と発表。浮体式の量産技術は世界で確立されていないため、日本勢が主導して国際的な基準を定める狙い。

FLOWRAは浮体式風車の基盤などを低コストで量産できる技術の開発をめざしている。2024年に三菱商事系や関西電力、東京ガス、東京電力リニューアブルパワーなどが設立し、現在は21社が参画する。

2025年11月、経済産業省は、大型洋上風力事業に関する有識者会議で、事業者の撤退を防ぐため公募制度の見直しや事業者への支援策の方向性を示した。

すなわち、①入札時の上限価格に加えて下限価格を定め、極端な安値落札を防ぐ。②計画の迅速性の配点を下げ、工程や計画の実行性の配点を上げる。③撤退した場合は次の公募に参加できない。

また、第2、3弾公募で落札済み案件への支援策も示した。④やむを得ない事情で、風車メーカーや収支計画の変更、スケジュールの変更も柔軟に認める。⑤建設費や人件費などの固定費分を原則20年間支援する国の入札制度「長期脱炭素電源オークション」に事業者の参加を認める。

促進区域における洋上風力導入の現状

長崎県五島市沖

2021年6月、経済産業省と国土交通省は、長崎県五島市沖で洋上風力発電を担う事業者の公募結果を公表した。応募企業は「五島フローティングウィンドファーム合同会社」の1社で、FITにより売電価格は36円/kWh、20年間にわたり九州電力送配電に売電する。事業者は最大30年間にわたり海域を占有できる。

五島市沖洋上風力発電事業では、戸田建設、ENEOS、大阪ガス、INPEX、関西電力、中部電力が参画する「五島フローティングウィンドファーム合同会社」により、浮体式・ハイブリッドスパー式の日立製作所製ダウンウィンド型2100kW風車8基(総出力:1.68万kW)を設置し、2024年1月の商業運転を予定していた。

しかし、製作中の2基の風車の浮体構造部に不具合が発見されたことで工事工程が遅延し、運転開始時期を2026年1月に延期した。2024年1月には設置済みの風車3基についても、コンクリートブロック部の耐力不足が発覚して建て直しを発表した。

秋田県沖と千葉県沖の3海域

2021年12月、第一弾として経済産業省と国土交通省は秋田県沖と千葉県沖の3海域で洋上風力発電を担う事業者の公募結果を発表した。3海域の案件を落札したのは全て三菱商事連合で、着床式で米国GE製の大型風車(出力:1.26万kW)を採用する。事業者は最大30年間にわたり海域を占有できる。

●秋田県能代市・三種町・男鹿市沖は三菱商事、子会社の三菱商事エナジーソリューションズ、中部電力子会社シーテックで構成する共同事業体「秋田能代・三種・男鹿オフショアウィンド」によるGE製1.26万kW風車38基(総出力:47.88万kW)を計画し、2028年12月の運転開始をめざす。FIT価格は13.26円/kWh。

●秋田県由利本荘市沖は三菱商事、子会社の三菱商事エナジーソリューションズ、中部電力子会社シーテック、ウェンティ・ジャパンで構成する共同事業体「秋田由利本荘オフショアウィンド」によるGE製1.26万kW風車65基(総出力:81.9万kW)を計画し、2030年12月の運転開始をめざす。FIT価格は11.99円/kWh。

●千葉県銚子市沖は三菱商事、子会社の三菱商事エナジーソリューションズ、中部電力子会社シーテックで構成する共同事業体「千葉銚子オフショアウィンド」によるGE製1.26万kW風車31基(総出力:39.06万kW)を計画し、2028年9月の運転開始をめざす。FIT価格は16.49円/kWh。

三菱商事は2012年頃から、オランダのエネルギー企業エネコと欧州での洋上風力開発に携わり、2020年3月には中部電力と共同でエネコを5000億円で買収した。

一方、2023年3月、欧州勢に洋上風力で先行されていたGEは、出力:1.7~1.8万kWの世界最大級の洋上風車を日本市場への投入を発表し、洋上風力発電で成長が見込める日本市場で巻き返しを進めている。

これまで改正港湾法に基づいて導入された着床式洋上風力発電は、FITによる買取価格が2021年度は32円/kWhが適用された。しかし、再エネ海域利用法に基づいて導入するプロジェクトには、FIT価格の決定および事業者の選定に入札制度が導入され、上限価格が29円/kWhに設定された。

三菱商事連合は能代市沖で13.26円/kWh、由利本荘市沖で11.99円/kWh、難工事が予想された千葉県銚子市沖で16.49円/kWhと2番手以下より約3割安い入札価格で落札した。大手電力会社が20年間買い取るが、潜在的な売電先にはアマゾン、NTTアノードエナジー、キリンHDが名を連ねている。

三菱商事連合の入札価格は、FIT売電価格に比べて破格の安値での受注であった。果たして、欧米で起きている中止・撤退の二の舞を踏むことにならないか?救いはGEが風車基幹部品を東芝京浜事業所で共同生産することで、東芝は風車製造体制を2024~2025年に整備する。

日本の洋上風力導入の試金石となるプロジェクトである。政府は、変電所や電線などの製品、運用・保守などの産業全体で、2040年までに国内調達比率を6割にする目標を掲げた。しかし、世界的なインフレ基調を考えると、さらに輸入比率を下げて低コスト化を進める必要がある。

秋田県沖と千葉沖の3海域案件を落札したのは全て三菱商事連合で、他社に比べて大幅に安い供給価格を設定した。その結果、ヴェスタスは日本での工場建設を中止、シーメンス・ガメサは次回公募の見送りを表明した。入札で負けたヴェスタス、シーメンスが拠点戦略を変える可能性がある。

世界風力会議(GWEC)の予測では、中国を除くアジア市場の2022~2031年の洋上風力導入量(シェア)は、出力規模で日本が578万kW(16%)程度で、台湾は1407万kW(38%)、韓国は745万kW(20%)、ベトナムは691万kW(19%)、インドが300万kW(8%)である。

2025年2月、三菱商事は、秋田県沖と千葉県銚子市沖の計3海域で手がける洋上風力事業について、2024年4~12月期連結決算(国際会計基準)に522億円の減損損失を計上した。物価高や円安で資材価格高騰の影響が大きく、千葉県の事業は今年1月の着工を延期する。

三菱商事と企業連合を組む中部電力も、179億円の減損損失を計上した。経済産業省は、企業の撤退を防ぐため、入札時より資材価格などが上がった場合は、売電価格に一部転嫁できる制度を2025年度以降に設ける方針を示している。

2025年8月、三菱商事などが千葉県など3海域で進める洋上風力発電所を巡り、一部工事を手掛ける予定だった鹿島建設が離脱。建設コスト増による費用負担で折り合いがつかなかった。三菱商事連合は計画の修正も視野に一部海域で着工を先送りしており、事業の進捗に大影響を与える。

2028年以降の完成を目指し、鹿島建設とオランダの海洋土木バンオードと洋上工事の契約締結の準備作業を進めてきたが、このほど作業を中断。調査費用を精算した。

2025年8月、三菱商事などの企業連合は27日、秋田県沖と千葉県沖の計3海域で進めていた洋上風力発電事業からの撤退を発表。世界的な物価高や円安に伴う建設費の高騰で、採算が取れないと判断した。三菱商事などが撤退する予定地については、速やかに再公募が行われる。

売電価格として、政府の想定を大幅に下回る11.99~16.49円/kWhを提示して落札したが、落札後に建設費が高騰し、1兆円超としていた建設費用が2倍以上に増えて費用を回収できないため、事業性を再評価していた。減損損失として三菱商事は524億円を計上し、中部電力も356億円を見込んでいる。

経済産業省は洋上風力の公募ルール見直しを進め、3月には三菱商事などが落札した事業で、電力市場価格を参照して高値で売電できる新制度への移行を可能し、海域の占有期間を最大30年から40年とする方針を示した。しかし、最終的に三菱商事連合は撤退を表明した。

三菱商事などは撤退にあたり約200億円の保証金を政府に没収され、今後予定される第4弾の入札に参加できなくなる。洋上風力では、受託収賄の疑いで逮捕された秋本真利衆議院議員によるルール変更の問題もあり、世界の信頼を失わないよう慎重に進める必要がある。

秋田県沖・新潟県沖・長崎県沖の4海域

2021年9月、第二弾として、再エネ海域利用法に基づき「秋田県八峰町及び能代市沖」は促進区域に指定され、2021年12月に公募を開始した。しかし、2022年3月、突然、公募の実施スケジュールとともに審査基準の見直しが発表された。公募は実質的に中断されるという異例の事態である。

政府は、「今般のウクライナ情勢を踏まえ、エネルギー安全保障の面から再生可能エネルギー導入を加速する必要がある。特に、洋上風力発電は、2021年12月に公表された3海域での公募結果により、太陽光発電などと競争可能な低コストの大規模電源であることが証明された。」ためと発表した。

公募の中断という異例の事態は、日本風力開発からの受託収賄の疑いで逮捕された秋本真利衆議院議員の衆議院予算委員会分科会での発言により引き起こされた。

すなわち、2022年2月17日の衆議院予算委員会分科会で、第1ラウンドの入札で圧倒的に低い入札価格を示した「三菱商事」を中心とするグループが3海域のプロジェクトを全て落札したことを受け、第2ラウンドの公募では入札の評価基準を見直し、運転開始時期の早さに重点を置くよう求めた。

一議員の愚かな行為により、公正であるはずの公募の途中に異例のルール変更が行われたのである。国内外の事業者に向けて、日本の信頼度を大きく損なった政府の責任は大きい。

2022年12月、再エネ海域利用法に基づき、促進区域である「秋田県八峰町及び能代市沖(35.6万kW)」、「秋田県男鹿市、潟上市及び秋田市沖(33.6万kW)」、「新潟県村上市及び胎内市沖(70万kW)」、「長崎県西海市江島沖(42.4万kW)」について公募が再開。2023年6月まで約半年間に応募を受け付けるとした。

今回の公募で導入された新ルール:

■事業者を選定する際、評価点全体240点の中に「事業計画の迅速性」20点が新たに配点された。その他に「売電単価」120点、「電力安定供給」20点、「運転開始までの事業計画」15点、「事業実施体制・実績」「資金・収支計画」「周辺航路、漁業などとの協調・共生」「地域経済への波及効果」「国内経済への波及効果」「関係行政機関の長などとの調整能力」に各10点、「運転開始以降の事業計画」5点が配分された。

■1事業体が大半の対象海域を落札しないよう、1事業体あたりの発電・送電容量の上限を合計100万kWとし、超えた場合は新たな落札が出来ない。ただし、今回の4海域公募のみの制限条項とする。

■対象となる4海域すべてにFIPを適用する。秋田、新潟の計3海域の入札上限価格を19円/kWh、長崎県西海市江島沖を29円/kWhに設定。「長崎県西海市江島沖」は海底に固定する基礎工と法にジャケット式の採用を想定したため、他の3海域よりも上限価格を引き上げた。

FIPでは再エネ賦課金が発生しない「ゼロプレミアム水準」を3円/kWhとし、それ以下の価格はすべて価格点を満点(120点)とした。

政府は1事業体による日本市場独占のリスクを避け、複数の事業体が日本に拠点工場を設置してアジア市場を開拓する構想を描いている。そのためには日本を拠点とするメリットを演出する必要がある。日本市場規模の増大、税制優遇、設置補助金、拠点工場の設置支援、部品供給、メンテ支援など。。

2023年12月、2021年12月に続く第二弾として、経済産業省と国土交通省は、国が指定した秋田県沖・新潟県沖・長崎県沖の7海域で洋上風力発電を担う事業者の公募結果を発表した。

●秋田県男鹿市・潟上市・秋田市沖は、JERA・伊藤忠商事・東北電力・Jパワーの企業連合により、デンマーク・ヴェスタス製の1.5万kW風車21基(総出力:31.5万kW)で、2028年6月の運転開始をめざす。落札価格:3円/kWh以下。

●新潟県村上市・胎内市沖は、三井物産・大阪ガス・RWE Offshore Wind Japan 村上胎内の企業連合により、米国GE製の1.8万kW風車38基(総出力:68.4万kW)で、2029年6月の運転開始をめざす。落札価格:3円/kWh以下。

●長崎県西海市江島沖は、住友商事・東京電力リニューアブルパワー(RP)の企業連合により、デンマーク・ヴェスタス製の1.5万kW風車28基(総出力:42万kW)で、2029年8月の運転開始をめざす。落札価格:3円/kWh以下。

●秋田県八峰町・能代市沖は、最も高評価の事業者の港湾利用が重複しており、計画の再提出が行われた。2024年3月、ENEOSホールディングスGr会社のジャパン・リニューアブル・エナジー、イベルドローラ・リニューアブルズ・ジャパン、東北電力の合同会社八峰能代沖洋上風力により、ヴェスタス製の1.5万kW風車25基(総出力:37.5万kW)で、2029年6月の運転開始をめざす。落札価格:3円/kWh以下。

価格は3円/kWh以下を提示すれば、一律で価格点が満点になるため各社で差が付かず、第二弾の公募の勝敗は、公募を中断して行われた政府によるルールの見直し(早期の運転開始)が大きな影響を与えた。欧米の洋上風力事業を鑑みると、落札価格:3円/kWh以下は異常に安い。

しかし、落札した事業者はFIPで販売手法を自由に選べる。特定の大口顧客に直接販売するコーポレートPPA(電力購入契約)を使えば、3円/kWhより高く売ることが可能である。すなわち、新ルールでは特定の大口顧客を見つけた事業者のみが、落札できたのである。

2025年9月、新潟県村上市・胎内市沖で進む洋上風力発電計画で、三井物産や大阪ガスなどが一部工事を10月1日から始める。送電線を通すための地中の埋没物調査で、4月開始予定が業者選定が長引き延期していた。2029年6月末の稼働予定は変わらないとしている。

陸上工事は2028年半ばまでに完了、風車の基礎設置の海上工事は2027年6月の開始を予定。当初は発電出力が世界最大級の大型風車を採用する計画が、調達先が製造計画を取りやめたことで風車の見直しが迫られている。最終投資決定(FID)に向けて、鋭意取り組んでいくとしている。

2025年10月、鹿島はJERAのグループ会社、 Jパワー、東北電力、伊藤忠商事の4社で構成する合同会社「男鹿・潟上・秋田Offshore Green Energy(オフショア・グリーン・エナジー、秋田市)」と、風車の基礎の製造や調達、設置工事に関する契約を結んだ。

オフショア・グリーン・エナジーは2028年6月の運転開始をめざし、3市沖で21基の風車を海底から建てる方式で建設する。合計出力:31.5万kW。鹿島は過去に秋田港・能代港で洋上風車の建設工事に携わっており、ノウハウを生かす。

2026年1月、三井物産や大阪ガスなどは、新潟県村上市・胎内市沖で進める洋上風力発電計画の見直しを進める。調達予定のGEベルノバが風車製造を取りやめたため、より小型の風車46基に変更する。洋上設備工事は1年遅れの2028年4月に開始し、2029年6月の稼働時期は延期の方向である。

従来の大型風車(出力:1.8万kW級)を38基設置する計画を、風車(出力:1.5万kW級)を46基に変更する。資機材価格が高騰し工事費も増加する可能性が出ているが、政府の追加支援策である「長期脱炭素電源オークション」への参加などで採算性確保を図る。

青森県沖と山形県沖

2023年8月、第三弾として、政府は洋上風力発電を実施する促進区域として新たに青森県の日本海側南部沖(60万kW)と、山形県遊佐町沖(45万kW)の両県沖を追加した。

2024年1月、経済産業省と国土交通省は、「青森県沖日本海(南側)」と「山形県遊佐町沖」の2海域で洋上風力発電を担う事業者の公募(期間:2024年1月~7月)を開始した。評価方法は第二弾と同様とし、発電開始の早さをより重視する。

2040年までの目標30~45GWの達成に向け、再エネ海域利用法の対象範囲(領海及び内水)をEEZ(排他的経済水域)まで拡大するため、政府は、同法の改正をめざしている。産業界では、浮体式洋上風力のコスト低減・量産化の実現に向けて、2024年3月に「浮体式洋上浮力技術研究組合」(FLOWRA)が設立された。

2024年12月、経済産業省は、青森と山形の2海域で洋上風力発電を担う事業者の公募結果を発表した。「青森県沖日本海(南側)」は、JERAや再生可能エネルギー開発のグリーンパワーインベストメント(GPI)などが、「山形県遊佐町沖」は丸紅や関西電力などが参画する。いずれも、2030年6月の運転開始をめざす。

「山形遊佐洋上風力合同会社」は、丸紅・関西電力・東京ガス・酒田市の建設会社の丸高・英国石油会社BPの5社が合同で設立し、「着床式」で総出力:45万kW(出力:1.5万kW×30基)構成される。

その他の洋上風力プロジェクト

2019年11月、コスモエネルギーHDは風力子会社のコスモエコパワーが、北海道江差町などの檜山管内沖の水深200mまでに最大125基の風車を設置する計画(総出力:100万kW)を発表した。発電所は浮体式と着床式の双方を採用する計画である。

2022年1月、ノルウェー石油大手のエクイノールが北海道沖に浮体式洋上風力発電所(総出力:400万kW)を2030年代に建設すると発表した。エクイノールは性能などの基本仕様を決定し、日本企業(主に造船会社)が製造を担当し、北海道の4海域でそれぞれ100万kW程度の発電所を稼働させる計画である。

2024年6月、NEDOは、秋田県沖と愛知県沖の2海域で洋上風力発電を行う事業者を選定した。いずれも「浮体式洋上風力発電」で、実証事業はNEDOが運営する総額2兆円規模の「グリーンイノベーション基金」から約850億円を投入し、実証期間は2024~2030年度で国際競争力のある商用化技術を確立する。

秋田県由利本荘市、にかほ市沖では、丸紅洋上風力開発・東北電力・ジャパンマリンユナイテッド(JMU)・東亜建設工業など9社の企業連合が、出力:1.5万kW超の風車2基(セミサブ型)を設置する。

愛知県田原市と豊橋市にまたがる海域では、中部電力系のシーテック、日立造船、鹿島建設、北拓、商船三井が出力:1.5万kW超の風車を1基(セミサブ型)を設置する。事業者が事前調査や基本設計、施工、試運転、発電、運転保守まで一貫して手掛ける。漁業調整も担う。

2024年11月、 東京都は、アゼルバイジャンで開催中の国連気候変動枠組み条約第29回締約国会議(COP29)の会合で、伊豆諸島沖に大規模な洋上風力発電施設の整備をめざすと発表。浮体式で出力:1GW級を見込み、都は伊豆諸島の2町6村と設置場所の協議を進めている。

政府は洋上風力の発電量を2030年度までに5.7GWまで伸ばす目標を掲げているが、現在は北海道や秋田県など5道県で合計0.26GWにとどまる。出力:30万kW以上の洋上風力発電施設は法律で国が整備を主導すると決められており、都は生態系調査や漁業者らの意見を踏まえて、設置場所を選定し、国に整備を求める。

2025年5月、グローカルが、北九州市沖で出力10MWの風車3基の発電所の建設を計画し、2028年度にも運転開始する。2030年度までに北日本の3海域で30MWの発電所を7か所開発する。投資額は最大で2400億円を見込む。

2025年10月、コスモエネルギーHDは、2030年に洋上風力を現状の約14kW→60万kWへの増設を掲げていた。資材価格の高騰などを踏まえ、現状では拡大が困難と判断し、見直しを公表している。

洋上風力の設置関連事業

一方、洋上風力発電は海洋における風車の設置関連の新事業を生み出した。そのため建設会社を中心に動き出したが、既に先行する欧米や安値攻勢の中国も洋上風力の設置関連事業は手掛けており、今後、低コスト化に向けた厳しい競争が想定される。

五洋建設、鹿島建設、寄神建設

2016年7月、五洋建設が洋上風力発電の設置に用いる自己昇降式作業台船(SEP:Self Elevating Platform)の建造を発表した。世界のSEP型洋上風力発電施設設置船の70%以上を手掛けるオランダのGustoMSCが基本設計を行い、ジャパン マリンユナイテッドが建造する。

2019年に完成したSEP船「CP-8001」は800トン吊全旋回式クレーンを搭載し、作業時には4本の脚を海底に着床させ、船体をジャッキアップさせて波浪に左右されない作業条件を確保する。大型海洋構造物の設置や、定格出力:5000~6000kW級の風車設置、風車基礎の施工が可能である。

2019年11月、五洋建設、鹿島建設、寄神建設は1600トン吊全旋回式クレーンを搭載し、1~1.2万kWの洋上風力を効率的に建設できるSEP船「CP-16001」を共同で建造すると発表した。

出典:五洋建設

2021年4月、五洋建設はベルギーのDEME Offshore Holding NVとの合弁会社を設立。DEMEは、基礎の建設から風車の据付、海底電力ケーブルの敷設、運転後のメンテナンスまで洋上風力の建設に関わる豊富なノウハウと最新の技術を保有し、2200基の洋上風力の据付実績を共有する。

また、400~1500トン吊大型クレーンを搭載した7隻のSEP船をはじめ、ケーブル敷設やメンテナンスなどのための作業船を数多く保有している。

2025年1月、五洋建設と芙蓉総合リースは、洋上風力建設用に大型基礎施工船(HLV)とケーブル敷設船(CLV)の2隻を建造して共同保有し、1.5~2.0万kW級風車のモノパイル基礎や風車据付をめざす。

自航式のHLVは5000トン吊全旋回式クレーンを搭載し、CLVは着床式・浮体式洋上風力、海底直流送電の電力ケーブルの敷設工事で使う。

大林組と東亜建設工業

2018年9月、大林組と東亜建設工業がSEP船の建造を決定。ジャパンマリンユナイテッドが基本設計~建造を行う。1250トン吊全旋回式クレーンを搭載し、最大搭載能力:約4800トンで、2023年4月に完成した。

2019年11月、大林組が洋上風力の設置技術を確立した。着床式では大型打設機を使わないでスカートサクション(円筒形コンクリート)を海底地盤中へ設置する。浮体式ではスカートサクションをアンカーにコンクリート製浮体を緊張係留するテンションレグプラットフォーム(TLF)型 を開発した。

2021年3月、大林組はシーメンス・ガメサ・リニューアブル・エナジーと「秋田県北部洋上風力発電事業」での連携協定を締結し、2023年 1月には 秋田港・能代港洋上風力発電所が営業運転開始した。

2021年8月、大林組は開発した洋上風車基礎「スカートサクション」(高さ35.7m、スカート径12m)試験体を実海域波浪条件下に設置し、2020年5月~2021年5月の検証で十分な支持性能と環境への好影響を確認した。

2024年8月、大林組は青森県下北郡東通村岩屋の沖合3kmの海域に、浮体式洋上風力発電施設のうち、国内で初めてTLP型浮体を設置し1年間の挙動観測を開始した。日本海事協会の船級検査を完了して船級を取得している。

大成建設

2019年10月、大成建設は浮体式洋上風力向けのコンクリート製浮体基礎の開発を手掛けるフランスのイデオルと国内事業化について覚書を締結した。

イデオルには安定性に優れた方形リング形状の浮体「ダンピングプール」に関する特許を取得しており、フランスと日本で2基の浮体式風力発電プロジェクトに参画している。

2022年12月、大成建設、フランスの Bouygues Travaux Publics、ノルウェーのDr. Techn. Olav Olsenは、日本の洋上風力発電市場におけるOO-STAR浮体式基礎(半潜水式風力発電機用コンクリート製基礎構造体)の開発を目的とした覚書を締結した。

2025年3月、カナデビア、大成建設、商船三井は、浮体式洋上風力発電商用化に向けた情報交換に関する覚書を締結した。

2025年8月、大成建設が、海洋土木(マリコン)大手の東洋建設を約1600億円で買収することを決めた。マリコンは国土強靱化計画に基づく港湾整備などの公共工事に加え、洋上風力発電の施工需要が増える。

2025年11月、浮体式洋上風力発電で日本海事協会から基礎となるコンクリート製浮体の1.5万kW級風車の設計承認を取得。2030年ごろまでの実証機投入をめざす。大成建設の浮体は大半がコンクリートで、浅い海でも工事ができる。同社は2026年以降に実物大の構造体の一部を製作する計画である。

政府は浮体式洋上風力について2040年までに15GW以上の事業者を決定する目標を掲げる。

清水建設

2019年7月、高効率の自航式SEP船の建設を発表。欧州のGustoMSCが基本設計、建造はジャパンマリンユナイテッドが行う。2022年10月、SEP船「BLUE WIND」が完成した。

最大揚重能力:2500トンのクレーンを搭載し、最高揚重高さ:158mで、水深:10~65mの海域で作業ができる。8000kW級風車なら7基分を搭載可能で据付に10日間、1.2万kW級風車なら3基分を搭載可能で据付に5日間を要する。

出典:清水建設

2020年1月、JERAと洋上風力発電事業の協働に関する覚書を締結した。

2021年5月、子会社のエスシー・マシーナリ、IHI運搬機械と共同で、超大型陸上風力発電設備の建設に対応できる移動型タワークレーン「S-Movable Towercran」の設計・製作に着手し、2023年12月に完成した。

最大揚重能力は145トン、陸上では最大となる高さ150m、5000kW級の大型施設の建設が可能で、最大作業高さは152m、半径12.5mである。

2023年10月、北海道石狩湾新港から約1600m沖合(約500haの海域)で、自航式SEP船「BLUE WIND」による8000kW風車14基の組み立てを完了した。洋上工事はJVで、日鉄エンジニアリングが風車基礎と下部構造物の製造と施工、清水建設は風車のプレアッセンブル・洋上施工と海底ケーブル敷設(66kVの海底ケーブル約15.5㎞)を担当した。

2024年1月、着床式・ジャケット式「石狩湾新港洋上風力発電所」(総出力:11.2万kW)が商業運転を開始。

JFEエンジニアリング

2021年7月、洋上風力発電設備の着床式基礎(モノパイル式)の新工場を設置すると発表。モノパイル式基礎は支柱であるモノパイルと風車タワーとの接続のためのトランジションピースで構成され、国内既存工場では製造が困難な大きさである。

2023年8月、JFEスチール西日本製鉄所(倉敷地区)で製造する風力発電用大単重厚鋼板「J-TerraPlate(ジェイテラプレート)」が、洋上風力発電用の基礎構造物(モノパイル)に初採用された。

2025年1月、2025年下期から海底に打ち込む着床式洋上風力発電の基礎部材「モノパイル」の生産を岡山県の笠岡製作所で本格化させた。

直径240mの風車(定格出力:1.5万kW)に対応する場合、厚さ10cm超の鋼板を曲げて溶接し、口径10m、長さ80m、重さ2000トンのモノパイルを製造し、現地へ輸送して高度の耐海水防食塗装が施される。

2025年12月、JERAなどが秋田県沖で開発する洋上風力発電所向けの基幹部品(基礎部分)を国内で生産する。JFEエンジが生産するのは秋田県男鹿市、潟上市、秋田市沖の洋上風力発電所向け、海底に直接固定する「着床式」の風車の基礎部分を供給する。取りまとめの鹿島建設から生産を受注した。

JFEエンジは2025年度中に製造を始め、2027年3月までにモノパイル21基をつくる。完成したモノパイルは工場内で一時保管し、現場工事の進捗や気象条件に合わせて柔軟に出荷する。国内でモノパイル方式の基礎部品を製造するのは今回が初めてとなる。

2026年1月、津製作所(津市)に専用設備を整備し、2030年までに24基/年以上を量産する計画と公表。既に、着床式基礎の製造拠点を岡山県笠岡市に整備していたが、浮体式専用の製造拠点とする。

ジャパン・ウィンド・ファーム・コンストラクション(JWFC)

2025年9月、戸田建設、熊谷組、西松建設、岩田地崎建設など6社が出資するジャパン・ウィンド・ファーム・コンストラクションは、洋上風力発電所の施工や修理に必要な「SEP船」の母港に函館港を選択。函館市と協定を結び、SEP船は2026年5月に入港する。東北地方や道内の洋上風力案件の施工をめざす。

保有するSEP船は中国で改修中で、2026年3月に完成予定。最大:1.8万kWの洋上風車の施工に対応できる。協定では、洋上風力発電設備の建設やSEP船の運用に必要な資材や部品を、できるだけ道南の事業者から調達し、港の岸壁利用にあたってクルーズ船などとの調整に努めるなどが盛り込まれる。

三菱長崎機工

2025年11月、三菱製鋼グループの三菱長崎機工は総額約46億円を投じ、長崎市内に新工場を建設する。浮体式洋上風力発電の「浮体基礎」や、防衛関連製品などの製造拠点とする。新工場は神ノ島工業団地で、12月に県議会で承認を得た後に正式契約を結び、2026年1月に着工する。

新工場は第1期として延べ床面積5700㎡(事務所含む)の工場を建て、2027年1月に稼働させる。数年内に第2期として、延べ床面積5300㎡の工場を建てる。

三菱長崎機工は、大正時代1919年に三菱造船・長崎製鋼所として発足。プラント向けの圧力容器や、防弾鋼板などの防衛関連製品、鍛造加工機械などを製造する。2016年に洋上風力事業に参入し、2026年1月稼働の国内初の浮体式洋上風力発電所「五島洋上ウィンドファーム」の浮体基礎を製造した。

大島造船所

2025年1月、大島造船所(長崎県西海市)が国の「ゼロエミッション船等建造促進事業」と「GXサプライチェーン構築支援事業」にダブル採択された。

2025年2月、大島造船所が、三菱重工業から譲渡された香焼工場(長崎市香焼町)に、浮体式洋上風力発電の浮体基礎の生産設備を整備する。事業費は約132億円で、大型クレーンを備えた建造ドックを含む敷地の一部に生産設備を新たに整備し、2029年度をめどに年間30基の製造を目標とする。

国内の洋上風力導入が抱える課題

政府が示した導入目標の未達

国内の洋上風力は、第一弾では秋田、千葉2件沖の3海域で大規模開発(168.84万kW)、第二弾では秋田、千葉、新潟、長崎4県沖の7海域で大規模開発(181.6万kW)、第三弾の青森県・山形県沖(105万kW)の公募を終え、長崎県五島市沖(1.68kW)を加えて、合計出力:457.12万kWである。

政府は2030年までに総出力:1000万kW、2040年までに3000万〜4500万kWの目標を掲げるが、コスモエネルギーHDとエクイノールが検討中の大規模開発が進まない限り目標達成は困難である。

世界風力会議(GWEC)は、2022~2031年の洋上風力導入量は日本が578万kW程度と予測しているが、現状では妥当なレベルである。

国内の洋上風力発電ポテンシャルは6億784万kWと桁違いに高い。日本は2030年までに洋上風力で総出力:1000万kWの目標を掲げているが、さらに目標を積み上げるためには、日本をアジアにおける洋上風力の重要拠点とするメリットを世界の風力事業体に示す必要がある。

政府は洋上風力の拡大に向け、設置海域を現在の領海内から排他的経済水域(EEZ)に広げる法改正を検討しているが、加速すべきである。

期待されるのは、複数の事業体が日本に拠点工場を設置し、拡大するアジア市場(台湾:1407万kW、韓国:745万kW、ベトナム:691万kW、インド:300万kW)を開拓する構想である。そのために日本を拠点とするメリットを明確に示す必要がある。

トランプ政権により米国での洋上風力に逆風が吹く今が、「日本市場規模の拡大」と「税制優遇・補助金」を示す絶好のタイミングである。

2024年3月、浮体式洋上風力の普及に向け、関西電力や三菱商事系など14社が「浮体式洋上風力技術研究組合」を立ち上げた。浮体部分の規格化や大量生産技術、海底固定技術、風況観測技術などの研究開発を集約し、低コストの量産技術を共同開発して浮体式風力発電をリードする必要がある。

風車技術は北欧や米国などが握っており、海外勢との協業を視野に入れる必要がある。国内では主要な風車メーカーが開発から撤退しており、洋上風力のサプライチェーン構築はこれからの課題である。

ところで、第一弾として、三菱商事連合により進められる秋田県沖と千葉県沖の3海域での洋上風力開発は試金石であり、失敗は許されない。従来のFIT売電価格(11~17円/kWh)に比べて破格の安値での受注である。果たして、欧米で起きている中止・撤退の二の舞を踏むことにならないか?

2024年11月、経済産業省は有識者会議で、洋上風力発電への投資を促す新制度の概要を発表した。着工時の資材価格などの高騰分を電力価格に反映できる一方、建設遅れに対して国に払う保証金を分割方式として最高2倍程度に引き上げる。事業者の撤退や計画の中断を防ぐためである。2025年以降の公募から適用し、事業者が同意すれば過去の公募分にも適用する。

また、第二弾として、秋田県沖・新潟県沖・長崎県沖の4海域で洋上風力発電を担う事業者の公募結果が発表された。新ルールにより1事業者に独占されることはなく、FIPにより伊藤忠商事、三井物産、住友商事の企業連合がゼロプレミアム水準の3円/kWh以下で受注した。

特定の大口顧客に直接販売するコーポレートPPA(電力購入契約)を使えば、3円/kWhより高く売ることが可能であるが、まずは経済的に成立させて成功体験とすることが重要である。

第二弾の公募で生じた不祥事は、国内外の洋上風力関連事業者に大きな不信感を与えた。公正なルールに基づく適正なFIP価格の設定を進め、政府は信頼回復に努め、事業者の洋上風力への参入意欲を高める必要がある。

11.2 迫る中国製風車の脅威

風力発電の推進を加速してきた中国政府は、2019年から風力発電への補助金の縮小を始め、2021年に陸上風力の新設プロジェクトへの補助金が打ち切られ、洋上風力は補助金が支給される最終年となった。地方政府の補助は採算性などを勘案して支給が判断される状況にある。

そのため2021年には中国市場において陸上風力・洋上風力ともに導入が急増し、世界市場へ大きな影響を与えた。日本の大手風車メーカーが相次いで撤退を表明した直後、欧米の風車技術をキャッチアップした中国風車メーカーが世界進出をスタートさせたのである。

2021年の中国市場における洋上風力急増の理由:

■2014年に中国政府が打ち出した固定価格買取制度による優遇(0.85元/kWh(約13.8円/kWh)について、2018年末までに承認された洋上風力発電所は2021年末までに送電線に接続しなければ承認時の売電価格を認めない通知が出され、事業者が一斉に建設に動いた。

■中国では洋上風力の大型化が進み、国内初の知的財産権をもつ出力:8000kW級の洋上風力の設置に成功し、1万kW級洋上風力用ブレードも量産段階に入った。また、国内初のスマート洋上風力発電所が江蘇省で稼働するなど、技術レベルが著しく向上した。

2022年以降も資源価格の高騰で欧州メーカーの風車コストは上昇傾向を示し、中国メーカーの価格競争力が相対的に強まっている。太陽光パネルと同じ轍を踏む恐れが、現実のものとなりつつある。

世界風力会議(GWEC)によると、国別の陸上風力発電設備の総導入量は、2024年末時点で首位は中国で4億7878.7万kW(シェア:46%)と伸びが著しい。また、洋上風力発電設備の総導入量は、2024年末時点で首位は中国で4181.3万kW(シェア:50%)と伸びが著しい。

また、ブルームバーグNEFによると、2024年の風力発電設備導入量(1億2160万kW)のメーカー別シェアは、昨年に続きゴールドウィンド(金風科技)が1位で1930万kW(シェア:16%)、2位はEnvision(遠景能源)で1450万kW(12%)、3位はWindey(遠達)で1250万kW(10%)、4位はMingyang(明陽智慧能源)で1220万kW(10%)と上位を占めた。

2024年の洋上風力発電設備導入量(1170万kW)のメーカー別シェアは、スペインのシーメンス・ガメサが1位で2023年比で2倍となる400万kW(シェア:34%)、2位はMingyangで180万kW(15%)、3位はべスタスで140万kW(12%)、4位はゴールドウィンド(8%)である。

中国の洋上風力プロジェクトは、沿海部の江蘇省、福建省、広東省、浙江省などで稼働を始めている。中でも江蘇省には中国の全設備容量の約7割が集中している。2021年、Mingyangは浮体式洋上風力(出力:5500kW)を広東省陽江市で稼働させた。

2022年2月には、ウェンティ・ジャパンなどが富山県下新川郡入善町で進めている洋上風力発電事業に、着床式で中国の明陽風電集団製3000kW風車が採用された。電力はFITにより北陸電力に売電する。

同事業のEPC(設計・調達・建設)を担当する清水建設が、巨大化が進む欧米製より出力サイズが適切であるため明陽風電への発注を決めた。2023年9月、「入善洋上風力発電所」(3基、総出力:9000kW)は稼働。

国内で高いポテンシャルを有する風力発電であるが、有力な風力発電機メーカー(三菱重工業、日立製作所など)が撤退し、安価な中国製風力発電設備の導入が現実のものとなってきた。

2025年8月、NTNは石川県にある風力発電機の主軸用軸受けを生産する宝達志水製作所品工場を2026年度に閉鎖し、桑名製作所への集約を発表。生産能力は約3割減少する。政府は風力発電の国内供給網の構築に力を入れてきたが、中国メーカーの台頭などで関連企業の採算が悪化している。

ブルームバーグNEFによると、2024年の風力発電機の世界シェア上位10社のうち6社は、最大手の金風科技(ゴールドウインド)など中国企業で、自国内での調達を進め中国国内だけでなく低価格を武器に海外市場への進出している。

今後、日本が進むべき道は、「国内風力発電の導入加速」と「国内外に向けた風力発電事業の拡大」に分けて考える必要がある。

日本の風力発電が進むべき道は?

風力発電の導入の再加速について

国内の陸上風力発電ポテンシャルは1億4376万kWであり、全発電設備容量の70%に達する。また、国内の洋上風力発電ポテンシャルは6億784万kWであり、これは国内全発電設備容量を超えて294%に達する。ただし、離岸距離30km未満で水深200m未満の洋上についてである。

極めてポテンシャルが高いのに風力発電が拡大しない理由は、企業として風力発電事業に”うま味”がないためである。その証拠は、1990年代後半以降に補助金で設置された既設風力発電所が約20年の寿命を迎えて撤去が相次いでいることから明らかである。

既設風力発電所は環境アセスをクリアし、約20年間以上にわたり発電を行ってきた。新たに環境アセスを実施して風力発電所を新設するよりも、既設発電所を更新する方がよほど合理的に風力発電を拡大できる。

今後も既設風力発電所の撤去問題は継続するため、政府は更新補助金や大手電力会社による買取制度などの対策を打ち出す必要がある。

日本は2030年までに総出力:1000万kWの目標を掲げるが、海外の風車メーカーが占める割合は高いレベルで推移することは間違いない。エネルギーセキュリティーの上で重大な問題であることを忘れてはならない。太陽光パネルの二の舞を演じないよう十分な注意が必要がある。

一方、気象条件で出力が大きく変化する風力発電や太陽光発電を系統連系するには、その出力変動を平準化するために負荷変動対応に優れたLNG火力発電や揚水発電などのバックアップ電源の整備、あるいは蓄電池による電力貯蔵システムの設置が重要である。

さらに大規模風力発電(ウィンドファーム)に適した立地が豊富な北海道、東北から電力需要の多い本州都市部への送電線容量の増強は必須である。大規模電力貯蔵システムの拡大と送電網強化は、風力発電導入拡大の肝と気づくべきで、電力会社は「再エネ制御」の定常化から早急に脱却する必要がある。

ところで、2024年1月の能登半島地震により、石川県能登地方で稼働中の73基の風力発電施設全てが運転を停止した。県内の風力発電設備は74基で、うち73基が能登地方(珠洲市30基、輪島市11基、志賀町22基、七尾市10基)にあり、最大出力で合計約13万kWが停止した。

地震により志賀町富来地域の風車と珠洲第2風力発電所の2基でブレードが折損し、施設を動かす電源が使えない場合も発生した。2月中に稼働を再開したのは、日本海発電が運転する志賀町福浦港の9基にとどまった。新たな風力発電所のリスクの表面化である。原因究明を行い災害対策を進める必要がある。

洋上風力発電関連事業の拠点化

政府は国内の風力発電普及に向けて多額の投資(補助金など)を行ったにも関わらず、事業化の段階では企業の自由競争に任せるスタンスを取り積極的な支援を怠った。

その結果、2020年頃までに先行する欧米に技術力で負けた国内の大手風力発電機メーカーが風車事業から撤退し、気が付けば安価な中国製風車の導入が現実のものとなり始めている。

今後、風力発電の普及は進むであろうが、国内産業の育成・発展への寄与は残念ながら大きいとは言い難い。日本に残された道は、風力発電所の設置と部品供給と導入された風力発電設備のメンテナンスなのか?

●NEDOプロジェクトでは、風車振動を感知するセンサーによる遠隔監視や、設備のメンテナンス時期や部品の交換時期を予測するスマートメンテナンス技術の開発を進めている。

●風力発電のメンテナンス作業の人材育成するため、育成プログラムの整備と合わせて日本風力発電協会がメンテナンス能力を評価する資格認証制度を検討している。

期待されるのは、複数の事業体が日本に拠点工場を設置し、拡大するアジア市場(台湾:1407万kW、韓国:745万kW、ベトナム:691万kW、インド:300万kW)を開拓する大構想である。そのために日本を拠点とするメリットを海外の風力メーカーに明確に示す必要がある。

トランプ政権により米国で洋上風力に逆風が吹く今が、「日本市場規模の拡大」と「税制優遇・補助金」を示す絶好のタイミングである。既に、政府主導で準備は着々と進められているが、海外での成功体験に乏しい建設会社を中心としたEPC事業がアジア市場で通用するのか?あるいは国内市場に留まるのか?。

●2025年4月、デンマークのベスタスは、三菱電機や富士電機と風車部品の開発で合意。三菱電機は洋上風力発電所向けに新型の開閉装置を開発し、秋田県の洋上風力事業など国内外で納入される風車に供給する。富士電機は陸上・洋上風力発電設備向けのパワー半導体を開発する。

●2025年6月、経済産業省が風力発電など脱炭素電源拡大に向け、米国GEベルノバと官民協力の枠組みを公表。GEベルノバの工場誘致や、東芝との連携による国内供給網構築を図る。日本企業が協業に参加する場合は補助金制度も検討し、輸入に頼る風車発電設備などの国産化をめざす。

●2025年6月、経済産業省は、シーメンス・ガメサと官民協力の枠組みを公表。海外市場への展開も視野に国内で風車サプライチェーンを構築し、企業間の技術連携を支援して風力発電設備の国産化をめざす。枠組みの一環で、TDKと協力強化の覚書を締結し風車に永久磁石を導入する。

●2025年7月、経済産業省と日本製鉄は、風力発電機の世界大手ベスタスと協力枠組みの覚書を交わす。ベスタスが日本国内で風車の羽根や駆動部分の国内製造を検討する。日本製鉄は風車を支えるタワー向けに鋼材を供給し、経済産業省は補助金など必要な措置を整え、風車関連の国内調達比率を高める。