高効率発電と低炭素化を目指し、経済産業省プロジェクトとして先進超々臨界圧火力発電(A-USC)、1700℃級高温ガスタービン、石炭ガス化コンバインドサイクル発電(IGCC)、石炭ガス化燃料電池複合発電(IGFC)、ガスタービン燃料電池複合発電(GTFC)が進められた。

しかし、世界的に脱石炭火力発電所がメガトレンドとなっている現状において、次世代石炭火力発電の開発構想は、早急に見直すべき時期にきている。

次世代火力発電のロードマップ

次世代火力発電システムの基本となる開発方針は、「高効率発電」と「低環境負荷(低炭素化)」である。経済産業省が示す日本の次世代火力発電技術の取り組みから、主要な開発項目を抜き出した実用化ロードマップを次に示す。

また、次世代火力発電システムの高効率化の見通しを、送電端効率に着目して示す。

第1世代の火力発電は2020年の技術確立を目指して進められてきた技術であり、LNG火力発電は高湿分空気利用ガスタービン(AHAT)要素技術実証、石炭火力発電は先進超々臨界圧火力発電(A-USC:Advanced ultra-super critical steam condition)の要素技術開発である。

ところで、2023年5月、米国環境保護局(EPA)は、電力部門の温暖化ガスの排出抑制を目指して火力発電所にCO2回収装置の設置やクリーン水素の混焼を義務付ける規制案を公表した。パブリックコメントなどを経て、最終的な規制案が固まるのは2024年以降とみられる。

今後、老朽化した火力発電所の廃止が加速され、同様の厳しい規制が世界的に広がる可能性がある。日本は火力発電依存率が75%程度と高く、厳しい選択を問われることは間違いない。脱炭素化を目指す次世代火力発電システムの実用化を急ぐ必要がある。

米国環境保護局(EPA)の規制案:

■新規と既存のLNG火力発電所は、①2035年までにCO2の90%を回収する装置を導入、②水素を2032年まで30%、2038年まで96%を混焼――などの対応が必要になる。ただし、需要が急増する時間帯に稼働する「ピーク電源」のLNG火力発電所は、規制の対象外としている。

■石炭火力発電は、①2040年以降も稼働する予定なら2030年にCO2の90%を回収する装置を導入、②2035〜40年に廃止する予定なら2030年まで水素を40%混焼する――などの対応を求める。

次世代火力発電システムの開発動向

先進超々臨界圧火力発電(A-USC)

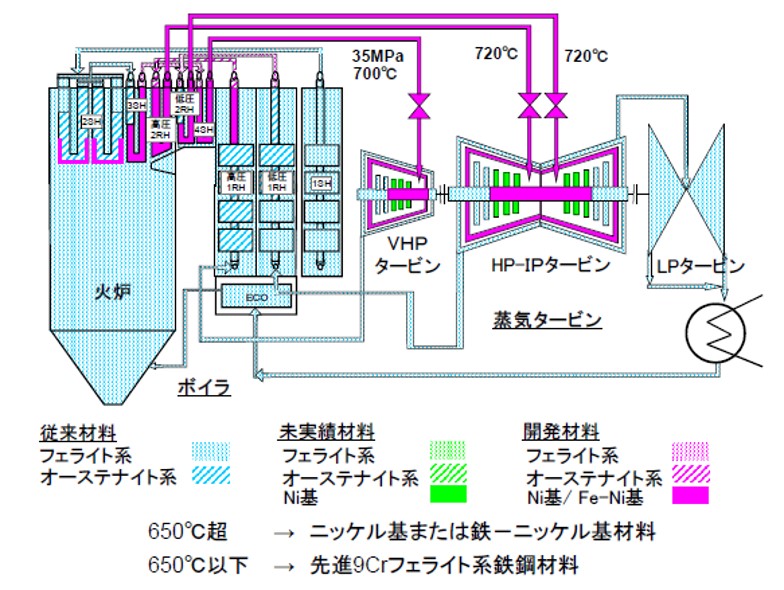

A-USCは、従来の微粉炭火力発電システムの全体構成を大きく変えることなく、蒸気タービンの蒸気温度を650℃から700℃以上に高めて高効率化を目指す。

2016年頃に送電端効率をHHV基準で46%の目標を設定し、経済産業省の補助を受けて2008~2016年に「先進的超々臨界圧石炭火力発電実用化要素技術開発」プロジェクトが進められた。

ボイラで発生した蒸気を過熱器で700℃に加熱し、主蒸気管、主蒸気弁を通じて超高圧(VHP)タービンを回転。VHPを出た蒸気はボイラに戻され再熱器で720℃として高圧(HP)タービンを回転。HPを出た蒸気は再度ボイラに戻され再熱器で720℃として中圧(IP)タービンを回転。IPを出た蒸気は低圧(LP)タービンを回転させ、復水器で冷却されて水に戻しボイラで蒸気発生に使う。

ボイラの過熱器や再熱器、主蒸気管と主蒸気弁、タービンケーシングとロータなど、650℃超の高圧蒸気にさらされる部位を対象に、耐熱性に優れたNi基合金とその大型部品製造技術の開発、低温部のフェライト系ステンレス鋼との異種金属溶接構造の開発が進められた。

2017~2020年、後継プロジェクト「次世代火力発電等技術開発/次世代技術の早期実用化に向けた信頼性向上技術」で、主蒸気温度が700℃以上のA-USCに適用可能なボイラ熱交換部、配管、および蒸気タービン用のNi基合金の長期信頼性向上と検証が行われた。

参画機関は東芝、IHI、新日鐵住金、電力中央研究所、発電設備技術検査協会、富士電機、三菱日立パワーシステムズ(MHPS)である。2020年以降には国内石炭火力の改修需要が高まるとして、2020年代中頃の実用化を目指しているが、現時点で建設の計画はない。

1700℃級高温ガスタービン開発

第2世代のLNG火力発電の中心は、ガスタービン・コンバインドサイクル発電(GTCC)である。その中核となる1700℃級高温ガスタービン開発が、経済産業省プロジェクトとして三菱日立パワーシステムズ(MHPS)/三菱パワーにより進められた。

圧縮機の圧力比は25~35程度で、排熱回収ボイラからの蒸気(約650~700℃、170気圧)で、蒸気タービンを駆動して発電することで、送電端効率HHV基準で58%以上を目指した。

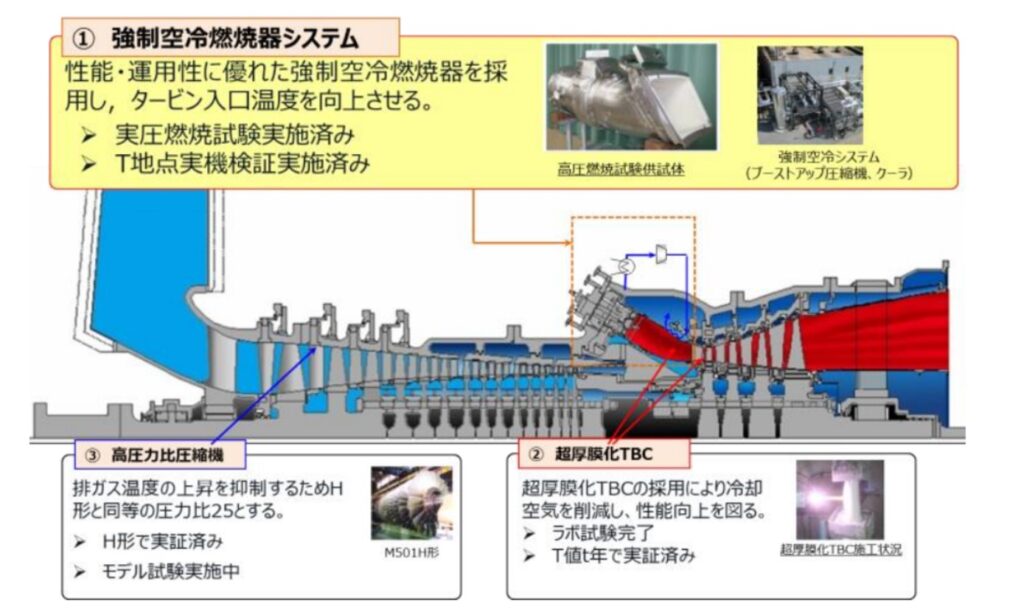

●第1ステップ(2004~2007年)では、超厚膜遮熱コーティング、強制空気冷却システム、強制空冷燃焼技術、超高性能タービン、高圧力比圧縮機、単結晶翼や3D積層造形などの先進製造技術などの要素技術開発が行われた。

●第2ステップ(2008~2011年)では、それらの技術の実用化開発が進められ、得られた成果は商用機である1600℃級ガスタービンに反映された。

●第3ステップ(2016~2020年)では、実機開発と製造・試運転に向けた技術開発が進められた。最終的に、個々の要素技術の研究開発目標はすべて達成し、送電端効率HHV基準で58%(発電端効率LHV基準で65%)達成の見通しが得られた。

2020年4月、三菱パワーは、JAC(J-series Air-Cooled)型の1700℃級ガスタービンの実証発電設備(CC出力:56.6万kW)で定格条件での運転に成功し、実証運転を開始した。

2022年12月、東北電力の上越火力発電所1号機(CC出力:57.2万kW)へ導入され、1650℃運転で送電端効率HHV基準で57%(発電端効率LHV基準で64%)に達した。

2030年頃には、次世代GTCC開発を目指して1800℃級の高温ガスタービン開発が開始される計画であるが、2022年時点で具体的な計画は未定である。

石炭ガス化コンバインドサイクル発電(IGCC)

空気吹きIGCC

第2世代の石炭火力発電の中心は、石炭ガス化コンバインドサイクル発電(IGCC:Integrated Gasification Combined Cycle)である。

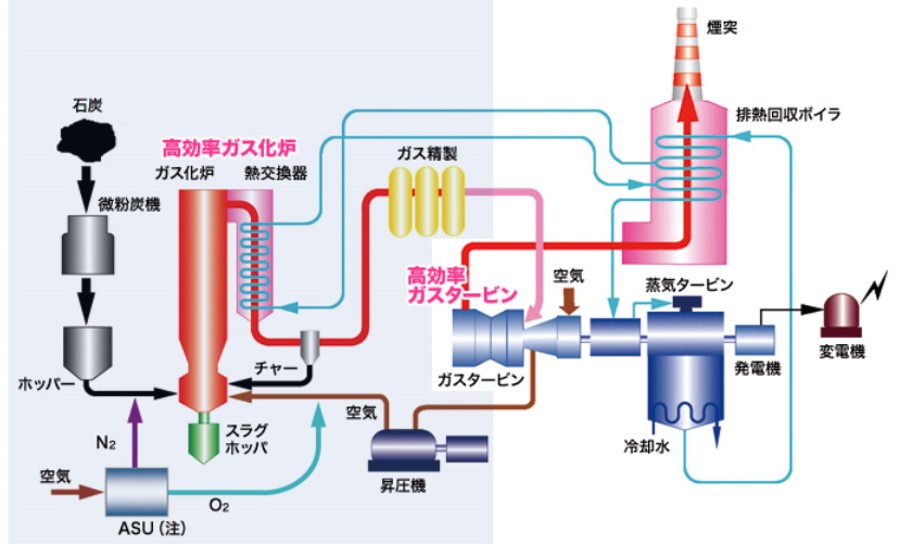

微粉炭を高温(1200~1800℃)で空気あるいは酸素と反応させ、一酸化炭素(CO)および水素(H2)を主成分とする可燃性ガスを生成し、ガス精製設備で脱塵・脱硫を行う。その後、燃料としてガスタービンを駆動し、排熱回収ボイラで得られた蒸気で蒸気タービンを駆動する。

石油やLNGに比べて原料炭は安価で供給安定性に優れており、燃焼前方式での石炭ガス化ガスからのCO2分離回収が可能である。

中型IGCC技術実証は、福島県いわき市のクリーンコールパワー研究所により、1200℃級ガスタービンの実証機(出力:25万kW、送電端効率:42%(LHV))により2007~2012年に実施。2013年4月、常磐共同火力に吸収合併され、勿来発電所10号機として2013~2020年商用運転が行われた。

大型IGCC技術実証は、空気吹きIGCCシステムに関して東京電力、三菱重工業、三菱商事、三菱電機、常磐共同火力の5社が、東京電力広野火力発電所と常磐共同火力勿来発電所にIGCCプラントを建設して行われた。

広野IGCCパワー合同会社では、発電端出力:54.3万kW、送電端効率:約48%(LHV)の1400℃級ガスタービンのIGCCプラントが、2021年11月に運転を開始した。

勿来IGCCパワー合同会社では、発電端出力:52.5万kW、送電端効率:約48%(LHV)の1400℃級ガスタービンのIGCCプラントが、2021年4月に運転を開始した。

ガスタービンの高効率化で、CO2排出原単位を石油火力発電と同等に抑えた。また、酸素吹きガス化方式に比べ、酸素製造用の補機動力が不要のため送電端効率が高い。従来の石炭火力発電と同じ微粉炭供給とし、石炭スラリーの湿式給炭方式に比べ、水分による潜熱ロスが少ない。

酸素吹きIGCC

一方、中型IGCC技術実証が酸素吹きIGCCシステムに関して、電源開発と中国電力が設立した大崎クールジェンにより進められた。

2012~2018年、広島県の中国電力大崎発電所内に、三菱日立パワーシステムズ(MHPS)により1300℃級ガスタービンの酸素吹きIGCCプラント(出力:16.6万kW、送電端効率:40.8%(HHV))が建設され、2017年から実証試験が行われた。

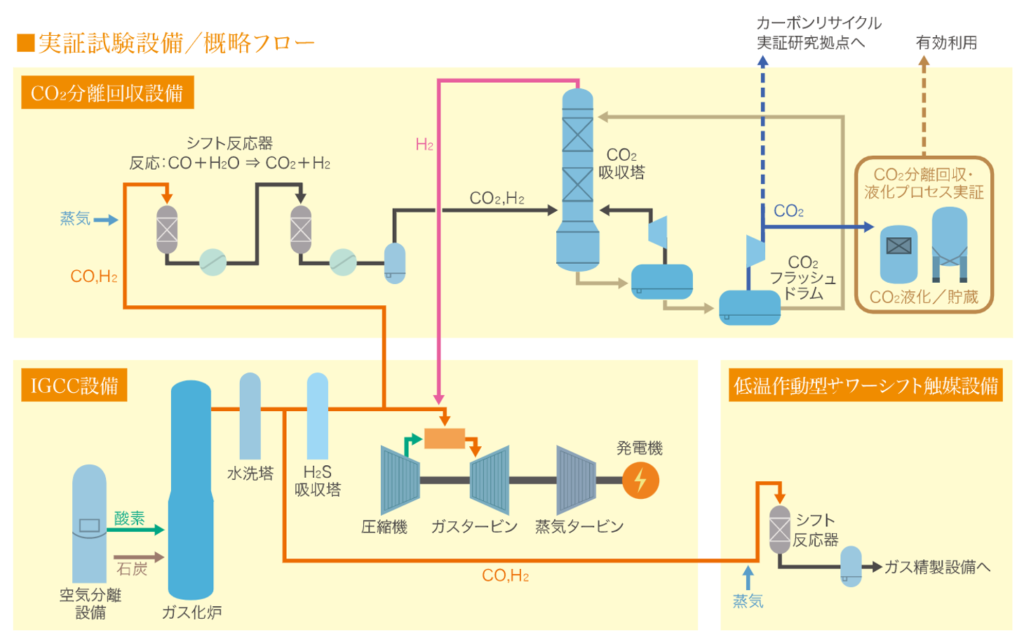

2016~2020年、大崎クールジェンと日立製作所により1500℃級ガスタービンへのパワーアップと、CCS設備(物理吸収方式)の追設が行われ、2019年からCO2回収効率90%以上を目指した実証試験が進められた。2022年、回収したCO2の液化再利用の実証試験が行われた。

2024年9月、大崎クールジェンは、石炭ガス化複合発電(IGCC)にバイオマス燃料を混合する実証実験を始めた。実験は2カ月ほど実施し、バイオマスの混合率を10%から目標の50%まで徐々に増やす。IGCCではCCSを併設しており、バイオマス混焼によりネガティブエミッションを実現する狙いである。

石炭ガス化燃料電池複合発電(IGFC)

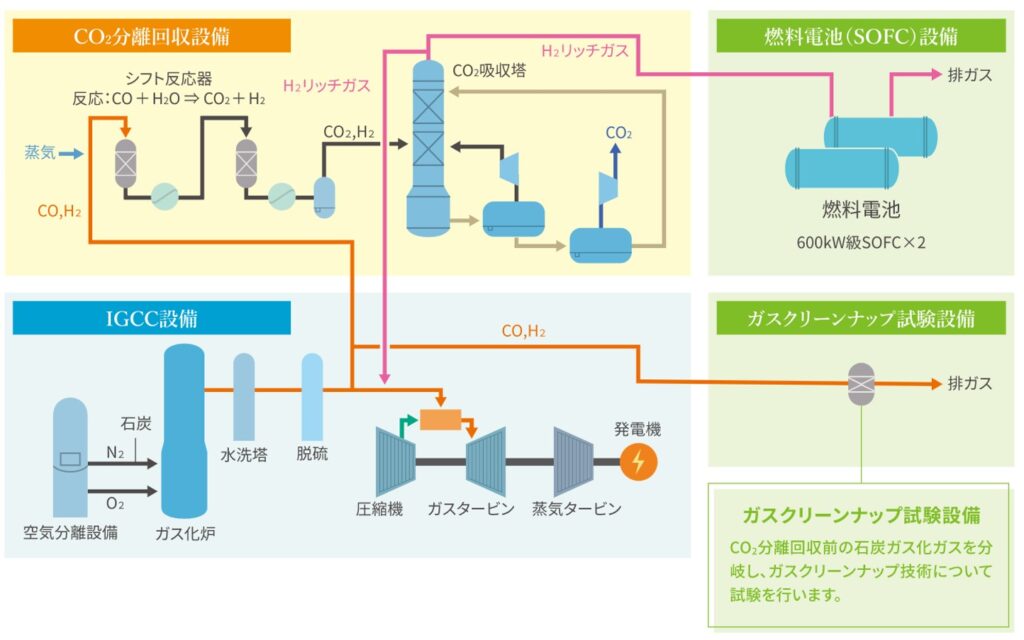

2018~2022年、第3世代の石炭火力発電の中心に位置付けられている石炭ガス化燃料電池複合発電(IGFC:Integrated coal gasification fuel cell combined cycle)の技術実証が、大崎クールジェンにより進められた。

上流に固体酸化物型燃料電池(SOFC、出力:600kW×2台)をMHPSが追設し、石炭ガス(H2+CO)の適用可能性(石炭ガス中の微量元素による劣化制御や大容量化にともなう経時変化の把握)を確認し、2022年4月からは小型IGFCの技術実証が進められた。

2025年度頃を目指し、大型化・商用機化を進めている。このCO2分離・回収型IGFC商用機(出力:50万kW級)はCO2回収効率90%以上で、送電端効率:47%(HHV基準)を目標としている。

従来の微粉炭火力では、含有水分量が多く発熱量が低い低炭化度炭(亜瀝青炭や褐炭)を使用できなかったが、IGCCでは低品位炭でも比較的容易にガス化が可能である。ガス化後にガス精製装置を設置し環境汚染物質を除去でき、CCS装置によりCO2を比較的容易に分離回収できる。

IGCCやIGFCは途中工程が多く建設費は高くつくが、同じ発電量で比べた燃料費はLNGの半分以下であり、普及が進めば量産効果で建設コストも下げられるとしている。

IGCCに関しては、海外からの批判も出ている。世界的に脱石炭火力発電所がメガトレンドとなっている現状において、これらの次世代石炭火力発電の実用化に関しては、見直すべき時期にきていることは間違いない。

ガスタービン燃料電池複合発電(GTFC)

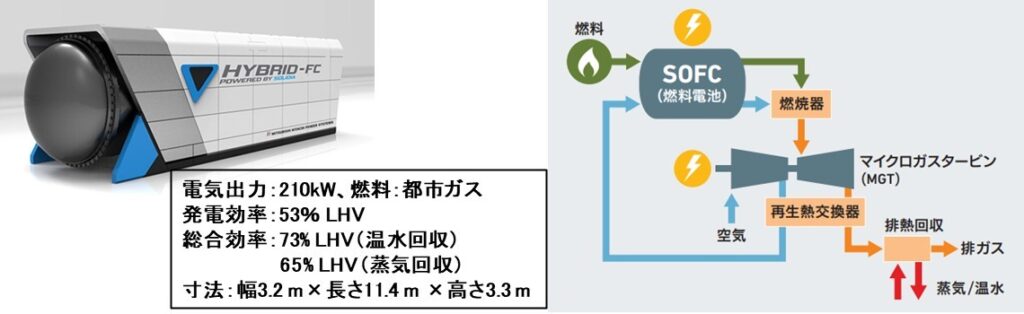

第3世代のLNG火力発電の中心は、ガスタービン燃料電池複合発電(GTFC:Gas Turbine Fuel Cell combined cycle)で、「トリプル・コンバインドサイクル」とも呼ばれている。

このGTFCではLNG燃料を改質して水素を取り出してSOFCで発電する。その後、燃料電池で改質利用できなかったLNGをガスタービンに供給して発電する。さらにガスタービンの高温排ガスを排熱回収ボイラに導き、得られた蒸気で蒸気タービンを回転させ、3段階での高効率発電を行う。

三菱パワーを中心に小型GTFC(出力:1000kW級)の商用化・量産化が進められ、SOFCのコスト低減、2020年までに中小型GTFC(出力:10万kW級)の技術実証を経て、2025年度頃に発電効率:63%(HHV基準)を実証する計画である。SOFCセルの製造は、日本特殊陶業が担っている。

小型GTFC(加圧型SOFC-MGTハイブリッドシステム)は、円筒型セルスタック内部(700~1000℃で都市ガス燃料を改質してH2やCOを生成して加圧型SOFCで発電、SOFC燃料側出口の残燃料と空気側出口の残空気を燃焼器で燃焼させてMGTを駆動し、熱電併給も可能として高効率化を達成している。

次世代水素発電システムの開発動向

水素社会のエネルギーインフラを支える水素エネルギーシステムは、①水素製造プロセス、得られた水素を②水素輸送・貯蔵プロセス、必要に応じて③水素利用プロセスから構成される。

①水素製造プロセスは化石燃料由来水素と副生水素が主であるが、製造時に発生するCO2を回収・貯留(CCS)したブルー水素、再生可能エネルギー電力を使って水電解で製造したグリーン水素が対象で、革新的水素製造(原子力、光分解、バイオマス等)の研究開発が進められている。

②水素輸送・貯蔵プロセスは、圧縮水素してパイプラインやボンベ詰め、または冷却した液体水素が輸送・貯蔵が行われている。次世代では金属水素化物や水素化化合物に転換しての輸送・貯蔵、水素キャリアとしてのアンモニアや合成燃料(e-fuel)などが検討されている。

③水素利用プロセスは、カーボンリサイクル原料としての水素利用、水素ステーションからFCEVへの供給、家庭用・業務用燃料電池による分散電源、水素・アンモニア燃焼タービンによる大規模発電所などの検討が進められている。

水素ガスタービンの開発

川崎重工業の中小型水素ガスタービン

中小型水素ガスタービン開発は、LNG燃料に水素を混合する水素混焼発電が2020年までに発電実証が行われた。また、水素100%を使用する水素専焼発電が2025年を目途に実証試験、2030年代に技術を確立し、LNG火力発電並みの効率と発電単価:17円/kWh以下を実現する計画が立てられている。

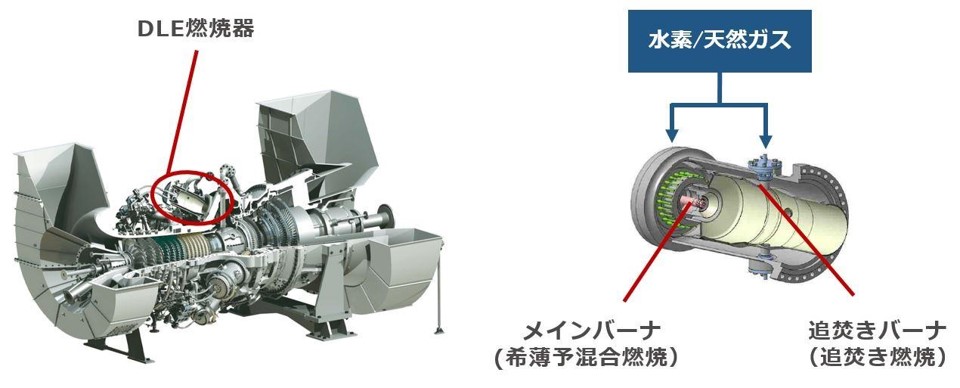

LNGに比べて水素は逆火を起こしやすく、燃焼温度が高いためにNOxを発生しやすい。そのため、水素ガスタービンの開発課題は燃焼器にある。実際に、LNG燃料向けに開発されたガスタービンの圧縮機やタービンは、改造なしで水素ガスタービンに使用されている。

燃焼器では、圧縮空気内に燃料ガスを噴射して燃やす拡散燃焼方式が燃焼安定性に優れて一般的である。また、NOx発生を抑えるため、事前に空気と燃料ガスを混ぜて燃焼器内に噴射して燃やす希薄燃焼方式が開発されているが、燃料ガスが希薄となるため燃焼安定性には工夫が必要である。

そこで燃焼安定性と低NOxを両立させるため、燃焼安定性に優れる拡散燃焼方式に水や蒸気を燃焼器内に噴射してNOx発生を抑制するウエット方式や、空気と燃料の混合方法などを工夫してNOxを抑制するドライ低NOx方式の燃焼器開発が進められている。

2014年2月、川崎重工業は、水素混焼ガスタービン[L30A」(出力:3万kW)を開発した。希薄予混合燃焼器に追焚き燃焼方式を加えたドライ・ロー・エミッション(DLE:Dry Low Emission)燃焼器を搭載し、最近では60%水素ガス混焼でもNOx排出量を天然ガス焚き並みの25ppm以下に抑えている。

2015~2019年、川崎重工業はNEDO「水素CGS(コージェネレーションシステム)活用スマートコミュニティ技術開発事業」に、ウエット方式の燃焼器を搭載した「M1A-17型ガスタービンエンジン」を装備したPUC17型常用発電装置(出力:1000kW級)を供給し、水素専焼・混焼運転を行った。

2018年4月、神戸市ポートアイランドに設置した水素CGSの実証試験では、水素専焼により近隣の 2 施設に2800kWの熱(蒸気)と 4 施設に1100kWの電力を同時供給し、NOx排出量は50ppmで国内大気汚染防止法の規制値70ppmをクリアした。

しかし、ウエット方式では水や蒸気を供給する純水製造設備が必要なため、川崎重工業では水素専焼用のドライ低NOx方式を採用した燃焼器の研究開発を進めた。

2016~2019年には、NEDO「水素利用等先導研究開発事業/大規模水素利用技術の研究開発/水素ガスタービン燃焼技術の研究開発」で、マイクロミックス燃焼技術のドライ低NOx水素燃焼器を試作し、規制値の半分となるNOx排出値35ppm以下と安定燃焼を達成した。

2020年5月から水素CGSシステム実証設備において、開発した燃焼器を実装したエンジン実証運転を開始し、水素専焼ドライ低NOx発電に成功した。

■2021年12月、川崎重工業はドイツのRWE Generationと水素専焼ガスタービンの発電実証を共同で進めることに合意した。ニーダーザクセン州でRWE運営のエムスランド水素パーク/天然ガス発電所内に、川崎重工業製「L30A」の水素CGS「GPB300」を設置する。

2024年中に拡散燃焼器による水素と天然ガスの混焼および、水素100%による発電実証運転を開始する。実証試験に用いる水素はRWEが保有する風力発電施設(出力:約20万kW)の電力を使い、水電解によるグリーン水素を利用する。

■2023年10月、レゾナックHD(旧昭和電工)は、川崎事業所内で水素タービン発電設備(出力:10万kW以上)を2030年に稼働させる。川崎重工業から発電設備を調達し、2030年時点ではLNGとの混焼で、段階的に比率を減らし、2030年半ばには水素のみでの発電をめざす。

現在、LNGと石油コークスが燃料の6万kW発電設備を2基保有し、このうち1基を水素燃料とし、合計出力:16万kW以上に高める。同社の関東地域でのCO2排出量は約140万トン/年で半分に減らす狙い。川崎市では川崎重工が岩谷産業などと組み、水素貯蔵基地を設置する予定。

三菱重工業の大型水素ガスタービン

2015年6月、経済産業省が、電力会社のLNG火力発電所を使った水素混焼発電の実用化に向けた調査を開始した。水素発電は原理的にCO2排出量ゼロであるが、石炭火力発電やLNG火力発電に比べて発電単価が高いこと、NOx排出量が多めであることが課題である。

大型水素ガスタービンについても、2020年までに発電プラントによる水素混焼発電の実証試験に入る計画を立て、水素専焼発電は2025年を目途に実証試験に入り、2030年代に技術を確立する計画に沿って開発が進められている。

2018年2月、三菱日立パワーシステムズ(現三菱パワー)は、LNG燃料用のドライ低NOx(DLN:Dry Low NOx)燃焼器に改良を加え、予混合方式の水素混焼用DLNマルチノズル燃焼器を開発し、1600℃級GTCC(出力:70万kW)で、体積比30%の水素混焼試験で安定燃焼を実証した。

水素混焼用DLNマルチノズル燃焼器は、燃焼器内に供給される圧縮空気を旋回翼(スワラー)により旋回流とし、旋回翼表面の小孔から供給される燃料と均一な予混合気を形成して燃焼させ、ノズル先端からも空気を噴射して旋回流中心部の流速低下を防止して逆火を防ぎ、低NOx化を実現した。

三菱パワーは、水素30%混焼用大型ガスタービンの2025年市場投入、水素専焼用大型ガスタービンの2045年市場投入を目指している。

また、水素専焼の場合は逆火リスクが高まるため、大崎クールジェンのIGCC用に開発したマルチクラスタ燃焼器に改良を加えた水素専焼用マルチクラスタ燃焼器を開発している。

従来の DLN 燃焼器の燃料供給ノズル(8本)に比べ、より多くの小孔ノズルを有するマルチクラスタ燃焼器をベースに、空気とともに水素を吹いて狭い空間で短時間に混合させる分散混合方式を採用した。水素専焼用の中小型ガスタービンに採用し、2025年市場投入を目指している。

一方、三菱パワーでは燃料と空気を別々に燃焼器内に噴射する拡散燃焼方式でも、100%水素燃焼の実績を有している。ただし、予混合方式に比べて火炎温度の高い領域が生じやすく、蒸気・水噴射による NOx低減対策が必要である。

■2018年3月、MHPSは、オランダ最北部のフローニンゲン(Groningen)州のヌオン・マグナム(Nuon Magnum)発電所の天然ガス焚きGTCC(出力:132万kW)を、水素焚きに転換するフィージビリティスタディーを実施した。

M701F 形ガスタービンを中核とする発電設備3系列のうち1系列を、既存技術である拡散燃焼器を適用することで、2023 年までに 100%水素専焼に切り替えることが可能とした。

■2020年3月、MHPSは、米国ユタ州のインターマウンテン電力による石炭火力発電所の建て替えプロジェクトで、GTCC発電設備(M501JAC型、出力:84万kW×2基)を受注した。2025年稼働時で体積比30%の水素混焼発電、2045年までに水素100%の専焼発電を目指す。

■2020年11月、三菱重工業は、南オーストラリア州で水素やアンモニアの製造事業を手がけるH2Uインベストメンツへの出資を発表。狙いは再エネ由来の電力を使う水電解による水素製造プラントや、アンモニア製造プラント建設への参画で、水素ガスタービンの実証も行う計画である。

■2021年1月、MHPSは、オランダ最北部のフローニンゲン州のバッテンフォール・マグナム発電所に納入したGTCC発電設備(M701F、出力:132万kW)3系列のうちの1系列を、2027 年までに水素100%の専焼発電設備へと切り替えるプロジェクトを推進。

フィージビリティ・スタディーで、既存技術の拡散燃焼器で、水素燃焼への転換が可能とした。■2021年3月、三菱パワーは、英国東海岸の工業地域ハンバー川流域での脱炭素化事業計画に参画し、トライトン電力のソルトエンド発電所に納入した天然ガス焚きGTCC(M701F型、出力:120万kW)のガスタービン3基の水素燃料への転換フィージビリティ・スタディーを実施。

当初、水素30%の混焼発電で始め、2040年には水素100%の専焼発電の計画である。

■2022年2月、三菱重工業は、高砂製作所に水素の製造・貯蔵設備「高砂水素パーク」を2024年3月までに建設・稼働させると発表。開発中の水素30%混焼の56.6万kW級大型ガスタービンと水素専焼の4万kW級中小型ガスタービンに水素供給し、実証運転後、2025年の商用化を目指す。

水素は系統電力を使いアルカリ水電解、固体酸化物形電解セル、メタン熱分解の3方式で合計製造能力は1100Nm3/h、圧縮水素で高圧タンク(容量:3.3万Nm3)に貯蔵する。

■2022年6月、三菱パワーアメリカ、ジョージア・パワー、米国電力研究所(EPRI)は、ジョージア州マクドノフ・アトキンソン発電所のGTCC発電設備で、水素20%混焼実証試験に成功した。天然ガス焚きガスタービン(M501G型、出力:26.5万kW)で、ドライ低NOx燃焼器が使われた。

■2023年10月、三菱重工業は、高砂水素パークで2023年中に45万kW級大型ガスタービンで水素30%の混焼試験、2024年には水素50%の混焼、2030年以降の専焼をめざす。一方、4万kW級の中小型ガスタービンは2024年に水素専焼試験、2025年の商品化をめざす。

水素はノルウェー・ハイドロジェンプロのアルカリ水電解装置(1100Nm3/h)を稼働し、2024年春には開発中のSOECを導入、メタン熱分解は2026年頃に実証する。

■2025年6月、三菱パワーアメリカが米国ジョージア州のサザン・カンパニーグループの電力子会社のLNG焚GTCC火力発電所(出力:28.3万kW)で燃料に水素50%混焼の実証試験に成功した。通常のLNG100%の場合に比べて、CO2排出量を約22%削減できる。

ガスタービン発電の水素ガス混焼実証試験

2023年9月、東北電力はガスタービン発電で水素混焼の実証試験を10月から新潟火力発電所で始めると発表。新潟火力発電所の5号系列で、主燃料である液化天然ガス(LNG)に体積比で1%の水素を混ぜる。ガスタービン・コンバインドサイクル(GTCC)としては全国で初めての取り組み。

混焼試験を前に燃料を供給する設備にボンベや配管といった水素供給用の設備を据え付け、2025年3月までを予定。2026年度にも水素やアンモニアを使った発電の実用化につなげる。

水素ガスエンジンの開発

2030年代の水素利用の普及拡大を見据え、出力:1000kW級の水素エンジン開発が進められている。

2021年1月、三菱重工エンジン&ターボチャージャ(MHIET)は希薄燃焼ガスエンジンGSRシリーズを基本とし、産業技術総合研究所と共同で燃料供給方法、着火方法、給気弁閉じ時期、空気過剰率などの見直しを行い、水素専焼・予混合方式で水素エンジンの安定燃焼条件を見出した。

水素は可燃範囲が広く、燃焼速度が速いためバックファイアや、空気との混合気が自着火して燃焼室内の圧力が急激に上昇するノッキングなど異常燃焼が生じやすく、その対策が課題である。試験では6気筒換算で出力:340kW、16気筒換算で出力:920kWまでの試験運転に成功した。

2021年8月、東邦ガスとMHIETは、東邦ガス技術研究所の商用ガスエンジン(定格出力:450kW)を使って都市ガスと水素の混焼実証試験を進めており、空気と燃料の投入比率の調整などにより定格出力で水素35%の混焼発電に成功した。

2023年8月、小松製作所・日立製作所・デンヨーは、水素混焼ディーゼル発電機の製品化を発表。出力:250kW、水素を50%混合できて水素消費量は115Nm3/h、軽油消費量は34L/h、発電効率:35~40%である。軽油のみの場合と比べてCO2の排出量を最大50%減らせる。

発電機用の電子制御エンジン「SAA6D170E-5R」を提供したコマツは、初号機を小山工場に導入し、2023年9月中の本格稼働を目指す。

2024年4月、川崎重工業は、水素30%混焼に対応した大型ガスエンジンの実証設備を建設する。神戸工場で稼働している発電出力:7500kWのガスエンジン発電設備「KG-18-T」に、水素供給システムを追設し、エンジン燃焼室を改造して、2024年5月に竣工、同年10月から運用する。

2025年に、水素混焼モデルの市場投入と既設エンジンに対する改造工事の開始をめざす。

2024年5月、三菱重工業は、水素専焼で国内最高出力の6気筒500kW級エンジン発電設備を開発し、三菱重工エンジン&ターボチャージャが相模原工場で都市ガスでの実証運転を開始したと発表。

従来の単気筒の60kW級から多気筒、高出力化したもので、2024年度中に水素専焼で100%の負荷をかけた実証運転を行い、安全性などを確認し2026年度以降の製品化をめざす。

2025年7月、三菱重工エンジン&ターボチャージャは東邦ガスと共同開発した、都市ガスを燃料に電力や熱を作る「ガスコージェネレーションシステム」の新製品を発売した。都市ガスのみと水素を体積ベースで15%混ぜた状態での燃焼が可能で、発電出力:450kWで、大型ビルや商業施設、病院などに販売する。

次世代アンモニア燃焼タービン

水素キャリアでもあるアンモニア(NH3)は、毒性を有するものの、液化水素の 1.5 倍の体積水素密度を有し、比較的取り扱いが容易で貯蔵方法も確立されており、国内では直接燃料として使用することが検討され、有害な窒素酸化物(NOx)を出さない燃焼法が開発されている。

水素を輸送・貯蔵する3手段:

●液体水素は水素を超低温(沸点:-253℃)で液化して輸送・貯蔵し、気化させて消費する。

●有機ハイドライド(MCH:Methylcyclohexane)は、芳香族化合物に水素を結合させた水素化物にして輸送・貯蔵し、水素分を分離して消費する。

●アンモニア(NH3)は、低温(沸点:-33℃、プロパンと同様)や加圧(20℃で約8.5気圧)により液化して輸送・貯蔵し、NH3を直接燃焼、あるいはNH3から水素(H2)を分離して消費する。

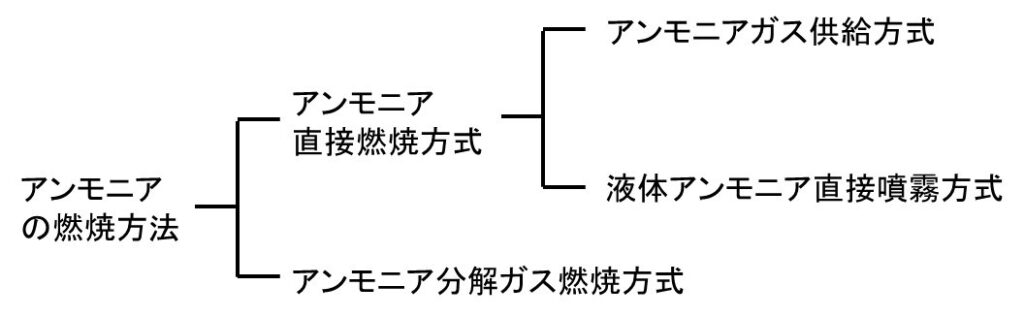

アンモニアの燃焼方法

アンモニアを発電用ガスタービンで燃焼する場合、燃焼方法では直接燃焼方式と、ガスタービン排熱でアンモニアを水素と窒素に分解した後に燃焼する分解ガス燃焼方式に分類できる。

また、直接燃焼方式の場合、その供給方法によりアンモニアガス供給方式と液体アンモニア直接噴霧方式に分類できる。アンモニアは常温では約0.8MPaで気化する。また、通常のガスタービンでは燃焼器圧力が0.8MPa以上となるため、アンモニアを液体状態で安定して噴霧することもできる。

2017年9月、内閣府「戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)」の一環で、中国電力が水島発電所2号機(石炭火力、出力:15.6万kW)で、アンモニア混焼試験を実施した。発電機出力を12.0万kWに下げ、体積混焼率は約0.8%で運転したが、NOx排出などの問題はないことが検証された。

SIPではアンモニア直接燃焼方式について、IHIと三菱重工業によりマイクロガスタービンおよび小型ガスタービンでの検討が行われた。また、アンモニア分解ガス燃焼方式は、三菱重工業により大型ガスタービンでの検討が進められた。

2018年以降、IHIは出力:2000kW級ガスタービン「IM270」にアンモニア供給設備を導入し、液体アンモニア直接噴霧方式を採用して、アンモニア+都市ガス混焼による発電実証を進めている。

燃焼器をバーナー側の1次領域と出口側の2次領域に分けて燃料と空気の混合比を調整し、リッチ・リーン二段燃焼方式により安定燃焼とNOx排出量の低減を実現し、アンモニア70%混焼を実現した。

2021年3月、三菱パワーは、アンモニア専焼のH-25型の中型ガスタービンシステム(出力:4万kW級)の開発に着手した。アンモニアの直接燃焼ではNOx発生の課題があり、NOx 排出量を低減する燃焼器の開発と脱硝装置を組み合わせたガスタービンシステムを2025年に実用化する。

また、大型ガスタービンでは、排熱を利用したアンモニア分解ガス燃焼方式を採用し、開発済みの水素混焼用燃焼器あるいは開発中の水素専焼燃焼器を搭載したGTCCの検討を進めている。2025年には、CC出力:40~50万kWの実用化を目指している。

原料アンモニアを分解させる際に残留する微量の残留アンモニアが、燃焼器での NOx生成の原因となるため、残留アンモニア量を低減できる分解装置の機器構成、分解触媒の選定等を進めている。

2022年6月、IHIは、2000kW級ガスタービンで70~100%とアンモニア混焼率を上げ、液体アンモニア直接噴霧方式により温室効果ガスを99%以上削減することに成功した。

液体アンモニアは供給システムの簡素化や制御性向上に有利であるが、燃焼性が低いためにCO2の約300倍の温室効果を示す亜酸化窒素(N2O)を排出するが、これを解決した。2025年の液体アンモニア100%の専焼の実用化を目指している。

2023年1月、IHIと米国GEが、アンモニア燃料で発電する出力:40万kW級の大型ガスタービン開発で提携を発表した。GE製のLNG焚ガスタービンの燃焼器を改良し、アンモニアの燃焼効率を高めて発生するNOxを抑制する。2030年の実用化を目指す。

2025年6月、IHIとGEベルノバはアンモニア燃焼の発電用大型ガスタービンの開発設備を導入した。今夏にも中核部品である燃焼器の試験をIHIの相生工場で始める。試験では、NOxをあまり発生させない最適なアンモニアの燃やし方や除去の仕方を探る。電力会社の脱炭素需要を取り込む狙いである。

石炭火力発電所のアンモニア燃焼実証試験

2021年5月、JERAとIHIは、NEDO「カーボンリサイクル・次世代火力発電等技術開発/アンモニア混焼火力発電技術研究開発・実証事業」(2021~2025年)による碧南火力発電所4号機(石炭火力、出力:100万kW)でのアンモニア20%の混焼試験を公表した。

JERAはアンモニア貯蔵タンクや気化器等の付帯設備やアンモニア調達、IHIは燃焼器開発を担当。

2022年5月、JERAは、石炭火力発電所のアンモニア混焼実証を2023年度内に始めると発表した。2030年代前半に保有する石炭火力全体で混焼率20%を実現し、2027〜28年に商用運転、2031〜32年に混焼率50%での商用運転、2040年代にはアンモニア専焼を目指している。

2022年1月、JERAは、2028年度までに石炭火力発電所でのアンモニア混焼率を20~50%以上に高め、2040年代には三菱重工業と燃焼器を開発し、アンモニア専焼発電所の稼働を目指すと公表した。

2023年5月、JERAは、2030年に200万トン/年規模のアンモニアを輸入すると発表した。米国から最大50万トン/年を2027年度から2040年代までに輸入する方針で、肥料用アンモニア製造大手のCFインダストリーズなど2社と協業の覚書を締結した。

大型火力発電所1基で20%混焼を続けるには50万トン/年のアンモニアが必要になる。そのため、米国以外のオーストラリア、アジア、中東などからの調達も検討する。アンモニア20%混焼では、大型火力発電所1基で100万トン/年のCO2排出量を削減できるとの試算もある。

2023年4月、九州電力は、石炭火力の苓北発電所1号機(出力:70万kW)でアンモニア混焼試験を開始した。九州電力では、2030年までに火力発電の燃料に水素1%、アンモニア20%を混ぜる技術の確立を目指している。

2023年10月、IHIと米国ゼネラル・エレクトリック(GE)、シンガポールのエネルギー大手セムコープ・インダストリーズは、ジュロン島で稼働しているセムコープのGE製ガスタービン発電設備(出力:40万kW)をLNGからアンモニア対応に改造すると発表した。

2024年3月、京都大学の研究グループの試算で、2050年に水素とアンモニアによる発電量(混焼も含む)が世界の発電量に占める割合は、費用の観点から最大でも1%程度で、1.5℃目標では0.5%程度になり、脱炭素への貢献は限定的と報じられた。一方で、船舶・航空機への適用は比較的進みやすいとした。

世界を33地域に分け、将来人口・経済成長・技術の発展から、エネルギー費用を最小化するようにCO2排出量やエネルギー需給などを推計するモデルで、2050年までシミュレーションをした。その結果、風力と太陽光の発電量が大きく伸び、世界全体の火力発電量は現状より7~9割程度減る。

2024年4月、JERAとIHIは、碧南火力発電所4号機で、石炭にアンモニアを20%混ぜて燃やす「混焼」の実証試験を始めた。発電所内にアンモニア貯蔵タンク(直径16m)が新設され、燃焼炉に運ぶ総延長3.5kmの配管により石炭を燃やす48本の改造されたバーナーにアンモニアを供給するノズルが連結された。

ところで、資源エネルギー庁によると、将来的にアンモニア燃料による発電を電源構成に盛り込んでいる先進国は、日本と韓国の2カ国にとどまる。韓国では、石炭火力発電所で2027年までにアンモニア20%混焼を実証し、2030年に石炭火力発電所43基中の24基で20%混焼の実現を目指している。

一方、欧米は水素キャリア(運搬媒体)としてのアンモニアに着目している。欧州では域外からアンモニアを輸送するための供給網がすでに存在し、製造や取り扱い方法も確立されている。アンモニアは、液化水素などと比べて有望な水素キャリアになりうる。

アンモニア燃料に関しては、海外からの批判も出ている。水素燃料に比べ扱いやすいとされるアンモニアでも、その製造・運搬・貯蔵・利用を考えるとは巨額の設備投資が必要である。欧米は究極の水素燃料を目指して戦略を立てており、日本はメガトレンドを外さぬよう十分な注意が必要である。

何故、石炭火力は批判されるのか?

日本が石炭火力発電で批判されるのは、欧州を中心に先進諸国が石炭火力発電の抑制・廃止する中で、依然として石炭火力発電を推進し、発展途上国での建設支援を続けているためである。

高効率石炭火力発電でも、高効率LNG火力発電(GTCC)の約2倍の温室効果ガスを排出することから、国際的な脱炭素化トレンドに逆行する。日本政府は2050年カーボンニュートラル実現を宣言しているが、石炭火力発電の抑制・廃止には後ろ向きである。

欧米の脱石炭火力発電所

2020年以降の世界的な気候変動対策の強化により、欧州を中心に「脱石炭火力発電所」と「再生可能エネルギーシフト」が急速に進み、石炭火力発電の世界市場は急速に縮小を始めた。

●フランスは2021年、英国は2025年、カナダとイタリアは2030年までに、石炭火力発電所の廃止

●石炭火力発電の割合が高いドイツも段階的廃止の完了時期を2030年に前倒し

●米国は豊富に産するシェールガスを燃料とするLNG火力発電への移行が進む見通し

ロシアのウクライナ侵攻による燃料不足から、欧州においても石炭火力発電への一時的な回帰が見られたが、石炭火力発電への各国の拒否反応は根強く、抑制・廃止の方針は継続されている。

日本の石炭火力発電の抑制

遅ればせながら、2020年7月、経済産業省は石炭火力発電所(140基)を対象に、1990年代前半までに建設された114基の非効率発電所のうち小容量の100基程度を、2030年までに段階的に休廃止すると発表した。石炭火力発電量に上限を設定し、徐々に上限を引き下げて発電容量を縮小する。

欧州の先進諸国からの批判をかわし、積極的に温暖化対策に取り組む姿勢を示そうと目論んだが、実質的なCO2排出量の削減効果が少なく不評に終わった。あまりにも打つ手が遅く、石炭火力発電の全廃に向けて動き出した欧州に比べて手緩い感は否めない。

加えて、新型大容量の高効率石炭火力発電所の26基に関しては維持・拡大、LNG火力発電の拡大方針を表明したことから、やぶ蛇状態になっている。

生き残りを目指す日本の石炭火力:

●JERAは碧南火力発電所において、燃焼してもCO2を排出しないアンモニア燃料に着目し、石炭とアンモニアを混焼させることで、CO2排出量の段階的な削減を追求している。将来的にはアンモニアサプライチェーンを構築し、100%アンモニアによる専焼発電を目指す。

●Jパワーは松島火力発電所で石炭ガス化技術の商用化を目指す。既存インフラを生かしながら、石炭ガス化設備の付帯工事を2024年から着手し、2026年度の運転開始を予定する。将来的には、排出されるCO2の回収・貯留装置を付帯しゼロエミッション化を目指す。

2024年4月、国内発電最大手のJERAは、2035年度までに現在の約6倍である2000万kWの再生可能エネルギー電源を開発すると発表。国内外で洋上風力や太陽光発電所を建設し、投資額は1兆円超を見込む。将来は再生可能エネルギーで製造したグリーン水素を輸入し、LNG火力発電所での混焼をめざす。

2035年度までに国内のCO2排出量を2013年度比で6割以上減らす目標を掲げ、LNGと水素の混焼は2027年度から実証し、2030年代に商用運転する計画である。

2023年、ベルギーのパークウィンド、日本のグリーンパワーインベストメント、台湾の洋上風力プロジェクト「フォルモサ」の買収に数千億円を使い、今後、中東や米国など、発電単価を抑えやすい土地でメガソーラーを開発する。英国に新会社「JERA Nex」(ジェラ・ネックス)を登記し、傘下の再エネ企業をまとめる。

インド・東南アジアのエネルギー事情

今後、経済発展により電力消費が飛躍的に伸びるインドや東南アジアを中心とした多くの途上国では、低コストの石炭火力発電所の増設が見込まれている。

インドネシアは、石炭火力の設備容量を2021年の4200万kWから2030年には6000万kWまで、ベトナムは、2020年の2100万kWから2030年には3000万kWまで拡大する予定である。今から建設が始まる発電所も多く、日本は高効率石炭火力発電技術の市場と期待している。

また、途上国もカーボンニュートラルに向けて動き始めている。インドネシアは2060年に温室効果ガスの排出を実質ゼロとする目標を掲げ、インドも長期戦略の中で再生可能エネルギー由来のグリーンアンモニアを石炭火力で混焼する計画を立てている。いずれも日本が先行する技術である。

一方、途上国でも再生可能エネルギーの導入は始まっており、世界的にみても石炭火力発電との価格競争で遜色のないレベルに達しているため。しかし、太陽光発電は中国・韓国メーカーの参入により低価格化が急速に進み、風力発電は欧米メーカーが高いシェアを維持している。

次世代火力発電システムへの批評

NGO/NPO団体の気候ネットワークは、「次世代石炭火力発電(IGCC)が、今後 10 年で石炭火力発電の国際的な成長の主要な役割を果たすことはないだろう」と報告している。

また、英国のシンクタンクのTransitionZeroは、「日本が推進するアンモニア混焼や石炭ベースの石炭ガス化複合発電(IGCC)によるCO2排出量の削減効果は寡少であり、再生可能エネルギー発電よりも高コストのため、脱炭素化の解決策としては適切でない」と報告している。

気候ネットワークのレポート(2016年11月4日)

地球温暖化防止を目指して活動するNGO/NPO団体の気候ネットワークからは、次世代火力発電システムである石炭ガス化複合発電(IGCC)に関して、以下の内容のレポートが発信されている。

石炭ガス化複合発電(IGCC) は石炭をガス化し、生成ガスをガスタービン燃料として使う。石炭を直接ボイラで燃焼する石炭火力発電(発電効率:約38%)に比べ、コンバインドサイクル化により発電効率:45~50%まで向上する。通常の石炭火力発電よりも、約20%のCO₂削減が可能とされている。

しかし、IGCC は建設コストが高く、米国情報庁の試算によれば IGCC 発電所(出力:100万kW 級)の建設には44億ドルが必要で、通常の石炭火力発電所よりも35%ほど割高とされている。

IGCC では石炭ガス化後にCO2の燃焼前回収方式が適用可能で、燃焼後回収方式の石炭火力発電所に比べてCCS 設備を備えることは比較的容易である。しかし、CCS設備を付帯した IGCC 発電所の発電コストは、風力発電やメガソーラーの約2倍にも上ると報告されている。

1990 年代にIGCCの実証試験が始められたが、技術的な難易度が高く、発電所の建設・運転において多くのトラブルに直面し、世界中で運転中のIGCCは8基に留まる。その結果、国際エネルギー機関(IEA)は、「多数の IGCC 事業が発表されたが、その進展には失敗した」と発表している 。

本レポートでは「IGCC 発電所が、今後 10 年で石炭火力発電の国際的な成長の主要な役割を果たすことはないだろう」と締めくくった。世界石炭協会は、IGCC発電所よりも効率は低いが、設備コストの安い超臨界圧石炭火力発電所が、今後も主流であり続けるだろうと見ている。

一方で、世界石炭協会は、2015~2025 年に、中国とアメリカにおいてIGCC発電所が大幅に増加するという見通しを示している。多くの専門家は、アジアにおける計画が IGCC 発電技術の最後のチャンスだと見ている。

加えて、IGCCに関する各国の事例が示されている。

米国

2000年代初頭に合計2000万kWのIGCC発電所が提案されたが、2007~2009年に多くの事業計画が廃止された。シェールガス産業の隆盛でガス価格が下落し、IGCCが価格競争力を失った結果である。

■インディアナ州にある世界初の商業規模の IGCC 発電所は、2013年6月に運転を開始した。20億ドルと見積もられた建設費は、遅延等により35億ドルに跳ね上がり、発電所は運転開始以来、激しい地元の反対を受け、技術的課題にも悩まされ続けている。

■ミシシッピ州にあるサザン・カンパニーのIGCC発電所(出力:58万kW)は、世界初の商業規模の CCS 付き IGCC として提案された。この事業は、当初予算 22 億ドルであったが、現在66.6 億ドルにまで上昇して建設中である。

■テキサス州にあるテキサスクリーンエネルギー事業(TCEP)では、CCS 付きの IGCC が計画され、2014 年 6 月の運転開始見込みであったが、計画段階で止まっている。事業費は当初の 19 億ドルから 39 億ドルへと倍増した。

スペイン

■スペインの The Elcogás Puertollano 発電所(出力:30万kW)は、欧州委員会の資金供与も受け1997年に運転を開始した。運転開始初期から10年間に、発電所は多数の技術的な問題に直面し、設計に6000以上の修正が加えられた。

その後、2014年7月に、1億9000万ユーロの負債を抱えて閉鎖許可を申請し、発電所は 2016年1月に閉鎖された。

中国

公表データによれば、現在2基の IGCC発電所が稼働しており、さらに10基のIGCC発電所の計画がある。しかし、最近、中国政府は15 地域で石炭火力発電所の建設を延期している。他地域でも石炭火力発電所の認証の取り消しを行っており、これらの発電所が何基建設されるのかは不明である。

■ポリジェネレーション発電所では、化学薬品製造を中心にしたガス化プロセスが主体で、一部に発電も統合して行う。

■グリーンジェン石炭火力発電所(出力:25万kW)は、中国初の大規模なIGCC発電所である。この発電所は80万kWの出力アップと、CCS設備の付帯計画が進められている。

韓国

■ソウルから約100マイル南西にIGCC 発電所を建設中であるが、2015 年4月に韓国の会見監査理事会は、発電所が当初期待されていた効率と排出削減を達成できないと警告を発表している。

■2015年12月、セマングム工業研究地域に、新たにIGCC発電所(出力:100万kW)の建設方針を発表した。建設の米国パートナーはサザン・カンパニーである。

英国の研究機関「TransitionZero」の分析(2022年2月15日)

2022年2月、電力部門・重工業部門のゼロカーボンへの移行を後押しする英国のシンクタンクであるTransitionZeroは、日本の石炭火力発電政策に関する報告書を公表した。

レポートでは、日本が推進するアンモニア混焼や石炭ベースの石炭ガス化複合発電(IGCC)によるCO2排出量の削減効果は寡少であり、再生可能エネルギー発電よりも高コストのため、脱炭素化の解決策としては適切でないと締めくくった。

太陽光発電と陸上風力発電に電力貯蔵を加えた経済性は、2030年までに全てのクリーンコールやCCS対策なしの石炭火力発電を上回り、カーボンプライシングにより今後の加速が見込まれる。日本は潜在的な経済力が存在する洋上風力発電に対する投資へと、戦略を転換することを提言している。

アンモニア混焼

同シンクタンクの分析では、現時点で天然ガスを原料とするグレーアンモニアのコストは石炭の4倍、再生可能エネルギー電力で製造されるグリーンアンモニアのコストは石炭の15倍と高いため、国内の電力会社は安価な海外からの輸入に頼らざるを得ず、エネルギー安全保障問題がさらに深刻化する。

また、現時点で技術的に可能な混焼率20%では、単位発電量あたりのCO2排出量がLNG焚コンバインド・サイクル発電の2倍程度、混焼率50%でようやくLNG焚コンバインド・サイクル発電と同程度となる。アンモニア混焼によるCO2排出量の削減効果は寡少で、法外なコスト増になると試算している。

CCSはクリーンコール技術の中で唯一CO2排出量削減の技術であるが、日本の限られた貯蔵能力を考慮すると、CCSは石炭火力発電を維持するための持続可能な解決策とはならず、日本の貯留容量が10年で尽きる可能性があるとしている。

石炭ガス化複合発電(IGCC)

IGCCにはわずかな便益しかなく、同レポートでは「失敗に終わった実験」の例として挙げられている。過去のIGCCプロジェクトでは建設コストが予期した経費の倍に膨張し、脱炭素化のためにはCCS設備の付帯が必須であるため、明らかに高コストとなる。

最近の日経クロステックから

2023年4月、英国シンクタンクのE3Gが発表した「Challenging Japan’s promotion of ammonia co-firing for coal power generation」では、アンモニアの混焼による利用よりも肥料生産に活用した方が脱炭素において効果的だとし、アンモニア混焼の推進はアンモニアのサプライチェーンへの負担となり、肥料生産での二酸化炭素(CO2)排出削減を遅らせるリスクがあると指摘している。

フィンランドのシンクタンクCREAは、石炭火力発電所でのアンモニア混焼でPM2.5(微小粒子状物質)の排出量が増加するという報告書を出し、警鐘を鳴らしている。

新聞報道では、米国ケリー特使もアンモニア混焼には懸念を示しているという。欧米は石炭火力発電所の停止を優先事項として捉えており、石炭火力の温存につながるアンモニア混焼について否定的な意見が多い。

日本が石炭火力発電の停止に踏み切れない理由の1つとして、石炭火力発電所の築年数の問題がある。第一生命経済研究所総合調査部 マクロ環境調査G副主任研究員の牧之内芽衣氏は「日本を含むアジアでは欧米と比較して石炭火力発電所の設備が新しく、投資回収完了までの見込み年数が長期となる」と指摘する。

実際、欧米の石炭火力発電所の平均築年数は30~40年なのに対し、日本は約20年、中国やインドは10年程度と大きな差がある。

レポートの主旨は、脱炭素化の観点から日本が推進している「アンモニア混焼」、「石炭ガス化発電(IGCC)」は、いずれも経済的に再生可能エネルギー発電には及ばず、単に石炭火力発電の延命に過ぎないとの指摘である。

特に、IGCCに関しては1990年代に引いた路線を延々と進めてきたが、鍵となるのはCO2を分離回収するCCS設備のコスト評価である。欧米では積極的な再生可能エネルギー発電の導入・拡大により、発電単価が石炭火力発電並みに低下してきている。

現状の火力発電の開発戦略は、CCS設備の導入を考慮に入れて再考すべき時期にきている。