燃料電池の開発を始めてから20年を経て、2002年に本田技研工業とトヨタ自動車が相次いで「燃料電池車(FCV)」を販売して世界的な脚光を浴びた。しかし、FCVは車両価格が高く、燃料供給のための水素ステーションが少ないことが原因とされ普及は低迷している。

今回、「EVは軽量物を対象とした短距離輸送」に向き、「FCVは重量物を対象とした長距離輸送」に適すると考える相互補完的な概念に基づいて、FCトラックやFCバスの開発を加速する動きが始まっている。

「燃料電池」の未来予測!

FCVは重量物を対象とした長距離輸送に!

2023年末以降、世界的にEV需要が低迷している。その理由として「高価格」、「購入補助金の減少」、「充電インフラ不足」があげられる。一方で、HVやPHVが再評価され需要が伸長しており、欧米の大手自動車メーカーは「EVよりもHVやPHVを優先する戦略」への転換を始めている。

ところで、EVで出遅れた日本の自動車メーカーは、得意とするHVやPHVで一息継ぎながら、次なる戦略の検討を始めた。遅れているEVのキャッチアップは当然であるが、しばらく音沙汰がなかった燃料電池車(FCV)に関しても動きが出始めている。

すなわち、「EVは軽量物を対象とした短距離輸送」に向き、「FCVは重量物を対象とした長距離輸送」に適するという相互補完的な概念に基づいた未来予測が行われている。

■2024年7月、経済産業省はGX推進に不可欠な水電解装置・燃料電池と、その関連部素材や製造設備について、世界に先駆けて国内製造サプライチェーン構築をめざすとし、2028年度までの総予算額4212億円の「GXサプライチェーン構築支援」の補助事業を公表。

第一回公募(水電解装置・燃料電池)は、事業期間(2024年6月28日~2029年3月31日)とし、本田技研工業(燃料電池システム)、トヨタ自動車(燃料電池スタック、モジュール、水電解スタック)を始め、計8社のプロジェクトが採択された。

■2025年4月、日野自動車と三菱ふそうトラック・バスが経営統合の最終調整に入り、親会社のトヨタ自動車とダイムラートラックの協業が本格始動すると報じられた。4社の枠組みにより、商用車事業の支援に加えて水素関連事業への協業が加速される。

ダイムラートラックは、液体水素で走るFCトラック開発も進めている。また、川崎重工業と欧州での液体水素の供給網(サプライチェーン)構築に向けた調査を進める覚書を締結した。中東を中心に欧州域外で作った安価な水素を欧州に運んで利用する計画である。

少し過去を振り返ってみよう

1970年代に起きた2度の石油ショックを経て、1981年に開始された通商産業省プロジェクト「ムーンライト計画」(1993年以降は「ニューサンシャイン計画」)では、水力・火力・原子力に次ぐ第4の発電方式と位置付けられた「燃料電池の開発」が推進された。

開発の開始から20年を経て、2002年に本田技研工業とトヨタ自動車が相次いで「燃料電池車(FCV)」を販売し、世界的な脚光を浴びた。しかし、圧縮水素タンクと固体高分子形燃料電池(PEFC)を搭載したFCVは、車両価格が高く、水素ステーションが少ないことが原因とされ、普及は低迷している。

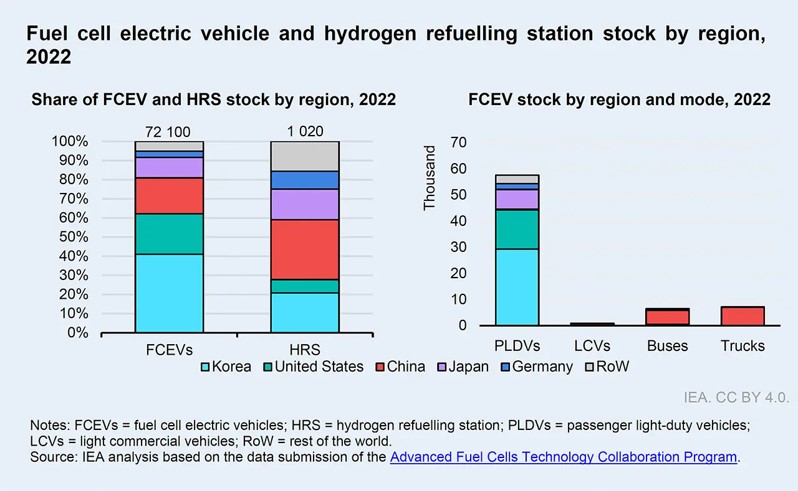

国際エネルギー機関(IEA)によると、2022年のFCV普及台数は前年比40%増加したが、世界で累積7万2100台に留まる。国別シェアは首位が韓国で41%で、2位米国(21%)、3位中国(19%)、残念ながら商品化で先行したは日本(11%)は4位で、ドイツ(4%)が5位である。

一方、2009年に国内販売された家庭用燃料電池「エネファーム」は、2024 年1月に累計販売台数が50万台を突破。しかし、国内の一般世帯総数4885万世帯(2020年度)で割ると、普及率は1%に留まる。水素燃料のFCVと異なり、「エネファーム」は都市ガス燃料のため高効率ではあるが、CO2を排出する。

「FCV」にしても、「エネファーム」にしても、膨大な開発費を投入したにも関わらず、政府の普及目標にはるかに届かず、普及目標の下方修正が継続して行われた。「FCV」の競争相手は「EV」で、「エネファーム」の競争相手は「エコキュート」である。いずれも、経済性に優れた方が他を圧倒している。

今回の「EVは軽量物を対象とした短距離輸送」に向き、「FCVは重量物を対象とした長距離輸送」に適するとする概念はFCV推進派が考えたものである。安価な高性能電池が開発されれば、「EVは重量物を対象とした長距離輸送」も可能となる。乗用車の二の舞を演じない注意が必要である。

水素基本戦略とFCV導入の現状

改定された水素基本戦略

2023年6月、日本の水素基本戦略が6年ぶりに改定された。

自動車に関する記載内容

今後は乗用車に加え、より多くの水素需要が見込まれ燃料電池車の利点が発揮されやすい商用車に対する支援を重点化していく。関係者の集まる官民協議会での議論を通じて FC トラック等の生産・導入見通しのロードマップを作成し、導入の道筋を明らかにする。

バス、タクシー、ハイヤー等の商用車、パトカー等の公用車、水素エンジン車も、今後の水素需要が見込まれる分野で、モビリティ分野における水素需要拡大に向けて官民で取組みを進める。

以上の取組みを通じて、2030 年までに乗用車換算で 80 万台程度(水素消費量:8万トン/年程度)の普及を、水素ステーションは、2030 年度までに 1000 基程度の整備目標の確実な実現をめざす。

2024年12月、経済産業省は、GX(グリーントランスフォーメーション)分野製品の生産設備投資を補助する「GXサプライチェーン構築支援事業」で、第1回公募(水電解装置・燃料電池)の採択者を発表。

補助対象は、工場で使用する設備機械装置、建物などの取得費(新設、建て替え、リフォーム含む)、システム購入費であり、補助率は大企業が1/3以内、中小企業などが1/2以内である。

■「GXサプライチェーン構築支援」の事業期間は2024年6月~2029年3月、補助金交付額(上限)は、

・本田技研工業が進める燃料電池、燃料電池システムが、147億7966万6666円

*トヨタ自動車が進める燃料電池スタック、モジュールが、112億5460万5000円

・東レが進める水電解装置部素材、電解質膜が、186億6666万6666円

*旭化成が進める水電解セル、電解用膜が114億2700万円とつづく、、、、、、

*トヨタ自動車は行政、乗用・商用メーカー、利用顧客などと連携して燃料電池市場の創出に取り組み、2030年に商用トラック市場で、需要が見込まれる欧米に向けて7.5万台の供給をめざす。水電解装置では、2030年頃に累計3GWの事業規模をめざし、急拡大する国内外の水素製造市場に対応する。

*旭化成は川崎製造所に総額350億円の投資を行い、生産能力:2GW/年以上のグリーン水素製造設備(電解用枠および電解用膜)の新規構築をめざす。イオン交換膜法食塩電解プロセス用設備(電解用枠および電解用膜)も併設し、既設設備と併せて少なくとも3GW/年の体制とし、2028年度に稼働する。

燃料電池車の導入現状

■国際エネルギー機関(IEA)の報告

前述したように、IEAによると2022年の燃料電池車の普及台数は前年比40%増加して世界で7万2100万台に達した。国別シェアは首位の韓国が41%で、2位米国(21%)、3位中国(19%)、残念ながら商品化で先行したは日本(11%)は4位で、5位ドイツ(4%)は日本の約1/3に留まる。

また、燃料電池車の普及台数の約80%は普通乗用車(FCV)で、10% がFCトラック、10% 弱がFCバスである。ただし、2022年にFCトラックはFCVやFCバスを上回るペースで成長して60%増加した。

●「韓国」の燃料電池車の普及台数は約3万台で、世界の燃料電池車の半分以上を生産している。2022年には1.5万台の燃料電池車が発売され、その2/3は韓国製。背景にはFCVの生産と販売を支援する政策が影響しており、現代自動車が燃料電池車のトップメーカーとなった。

●「米国」の燃料電池車の普及台数は約1.51万台で、その多くが普通乗用車で、FCバスは 200台強である。2022年には米国の燃料電池車の普及台数は20%以上増加したが、これは中国の60%増に比べてはるかに少ない。

●「中国」の燃料電池車の普及台数は約1.37万台で、その多くは大型燃料電池車(FCトラックとFCバス)である。中国には世界のFCトラックの95%以上と、FCバスの85%近くが存在する。2022年には200台以上の普通乗用車が加わる。

*韓国調査会社SNEリサーチによると、2024年のFCV世界販売台数シェアは、中国商用が46%、韓国の現代自動車が30%、トヨタ自動車が15%で、世界販売台数そのものは減少傾向にある。

一方、水素ステーション(HRS)は世界で1020基に達しているが、2022年の国別シェアは首位の中国が32%、2位韓国(22%)、3位日本(17%)、4位ドイツ(10%)、5位米国(7%)である。

水素ステーション1基あたりの燃料電池車数が、水素ステーション普及の一つの目安となる。ドイツが25台/基、中国が43台/基、日本が46台/基、韓国が132台/基、米国は213台/基であり、日本の水素ステーション普及が他国に比べて遅れているとはいえない。

出典::IEA「Global EV Outlook 2023」

■国内の状況

2022年末の国内の燃料電池車の累積台数は7648台に達するが、2020年の目標である4万台の20%と未達に終わり、2025年の20万台達成、2030年の80万台の目標達成が全く見通せない。

一方、水素ステーション(HRS)は、2020年の目標である160基の設置はクリアしたが、2025年の320基の設置は厳しく、水素基本戦略で改定された1000基の設置にはほど遠い。

何故、燃料電池車の累積台数が目標に全く達しなかったのか?この真摯な反省をせずに、政府は高い目標の設定を変えていない。一方、クリアできない水素ステーションのを、積み増すのは何故か?『過去を振り返り、再度の未来予測により方向修正すべき時期にきている。』

2025年9月、東京都はFCVタクシーを2030年度までに600台導入すると発表。トヨタ自動車などが参画する企業連合「水素バリューチェーン推進協議会」が車両を提供する。都はFCバスやFCトラックの普及も進め、商用用途で2030年度に計約5000台、2035年度には計約1万台の燃料電池車導入をめざす。

トヨタ自動車は2025年度に200台を提供し、配車アプリ大手のGOやソニーグループ系のS.RIDE(エスライド)も協力し、利用者がアプリなどで依頼するとFCVを選択できる仕組みである。東京ハイヤー・タクシー協会、東京都内ではタクシーが約3万台走行しており、水素普及を促す「走る広告」になる期待する。

都は約1万台の商用FCV導入のほか、水素を充塡する「水素ステーション」も2030年までに約40基、2035年までに約100基整備する目標を掲げている。

FCVの開発動向

トヨタ自動車

2020年12月、フルモデルチェンジした新型FCV「MIRAI」の販売を開始。最高出力:114kWのFCスタック、容量を約20%拡大した高圧水素タンク(134MPa、141L×3本)を搭載し、航続距離:850kmと約30%増を実現。価格:710万円~805万円(税込)である。

エコカー減税や環境性能割、グリーン化特例など税制面での優遇に加え、CEV補助金(クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金)の対象となり、購入に際しては117.3万円が交付される。

2021年10月、中国清華大学系の北京億華通科技(シノハイテック)と共に華豊燃料電池(FCTS)を設立した。新型MIRAIに搭載した燃料電池システムをベースに、商用車向け燃料電池システム「TLパワー100」(出力:101kW、3万時間の耐久性)の製造・販売を行う。

2023年3月、トヨタ自動車中国法人と海馬汽車はFCV推進に関する戦略的な協力枠組みで合意。中国の海南島を大規模な試験場として活用し、新型「MIRAI」の技術を使い開発を進める。2023年に200台での実証試験、2025年には2000台の運用を計画する。

2023年11月、新型「クラウン(セダン)」でFCVとHVを発売。乗用車のFCVは「MIRAI」以外で初となり、MIRAIと同じ高性能FCシステムを採用した。3本の高圧水素タンクと燃料電池などを搭載し、約3分の水素充填で約820kmの走行が可能である。

出典:トヨタ自動車

2024月2月、2021年設立の合弁会社「華豊燃料電池(FCTS)」と2020年設立の「連合燃料電池システム研究開発(FCRD)」で、100〜200台/月の商用車向けFCシステムの生産・販売を行う。現地の商用車メーカーに供給する他、トラックやバス、鉄道、定置発電機などに向けて外販する。

第一期で生産工場や検査棟、開発棟などを整備し、最大生産能力1万台/年を確保し、第2期は2026年に着工する。中国では商用車を中心にFCV市場が拡大しつつあり、トヨタ自動車、中国第一汽車、広州汽車集団など6社が商用車用のFCシステムの開発で連携する。

2024年8月、ドイツBMWとFCVで全面提携すると公表。トヨタ自動車が水素タンク・燃料電池などの基幹部品を供給し、BMWが数年内にFCV量産車を発売する。両社で欧州の水素充塡インフラも整備する。

欧州自動車工業会によると、EU域内のEV向けの公共充電ポイントは2023年末時点で63.2万カ所を超えたが、水素ステーションは欧州全体でも270カ所にとどまる。

2025年2月、新型FCシステムを開発し、現行品に比べて耐久性を2倍、燃費性能を2割向上を公表。セル枚数を変えられ、乗用車だけでなく大型商用車や定置式発電機、船舶などにも搭載できる。製造工程を見直しコスト削減して2026年から生産を始め日本、欧州、北米、中国市場などに展開する計画。

大型商用車向けFCシステムは、ディーゼルエンジンと同等の耐久性を確保し、適切なメンテナンスで100万km以上走行できる。トヨタ自動車は、まずは商用車を中心にFCVを普及させたい考えである。

本田技研工業

2021年4月、「世界で販売する自動車のすべてを2040年までにEVあるいはFCVにする」と発表。2021年6月、国内でのFCV生産を年内で中止する。ただし、EVに注力しながらも、米国GMとも協力してFCV開発は継続して新車種投入も検討する。

2022年11月、2024年に米国で「CR-V FCEV」を生産すると発表。多目的スポーツ車(SUV)「CR-V」をベースにし、オハイオ州のPerformance Manufacturing Center(PMC)で少量生産する。

2024年1月、米国GMと共同で新型燃料電池システム(横:約1m、奥行:約0.7m)をミシガン州のFuel Cell System Manufacturingで量産を開始。

耐久性を従来の2倍、低温耐性を高め、製造コストを1/3に抑え、2000基/年の生産をめざす。自社だけでなく商用車や建設機械、北米のデータセンター向け定置電源としても外販する。

2024年6月、米国オハイオ州のPMCで、新型水素燃料電池車「CR-V e:FCEV」の生産を開始した。

2024年7月、SUV「CR-V e:FCEV」の国内販売を発表。水素ステーションが少ないためプラグイン機能を追加、自宅での普通充電(6.4kW)に対応し、水素は約3分で満充填できる。リース専用として価格は809.49万円~で、航続距離:621kmで、米国で生産して日本に輸入する。

普通充電のみでも世界統一試験サイクル(WLTC)モードで61kmの走行が可能。災害時など充電口に専用機器を差し込むことで、荷室内の給電口から最大出力:1.5kWで給電できる。

2025年6月、次世代の燃料電池システムの国内生産の稼働を延期する。栃木県真岡市の工場で2027年から生産する計画を中断し、稼働時期は未定。生産能力を3割減の2万基/年以下に引き下げる。コスト高を背景に、商用車や乗用車で想定より活用が進まないためである。

また、水素充塡拠点は日本や米国カリフォルニア州で減少傾向にある。維持コストが高く、利用の低迷が背景にある。

韓国の現代自動車

2021年9月、今後発売する商用車をすべてEVとFCVにすると発表したが、3か月後の12月には市場が期待できないため、FCV開発を中断した。

2022年5月、日本政府がZEV(Zero Emission Vehicle)の購入を後押しする政策を打ち出し、環境車に商機が見込めるとして日本市場への再参入を発表。しかし、2001年に日本の乗用車市場に参入したが、販売が振るわず2009年に撤退した経緯がある。

投入するEV「IONIQ 5」は479万円(税込)~で、蓄電池容量:58kWhと72.6kWhで、基本グレードの電動機最高出力:125kW、航続距離:618km(72.6kWhの場合)である。FCV「NEXO」は776.83万円(税込)で、水素の充填時間は約5分で、航続距離:約820kmである。

全長4670×全幅1860×全高1640mm、ホイールベースは2790mm

2023年3月、現代自動車グループでは、FCV「NEXO」、FCバス「ELEC CITY Fuel Cell」、大型FCトラック「XCIENT Fuel Cell」などを発売。2023年1月、世界累計販売台数は3.3万台を超えて世界1位となる。

2023年6月、海外初となる水素燃料電池システムの拠点「HTWO広州」を完成。同拠点は生産工場、研究開発センター、イノベーションセンターを併設し、6500基/年の水素燃料電池システムの生産能力がある。FCV以外にも、中国での船舶、軌道交通、発電などの分野にもシステムを供給する。

広州市公共交通グループ、広州恒運グループ、広州開発区交通投資グループ、文遠知行(WeRide)と提携し、FCVの実証応用プロジェクトを始動した。

2024年9月、ゼネラル・モーターズと、EVやFCVの共同開発・共同生産などで将来的に提携を検討すると発表。大手テスラや中国勢に対抗し、提携により開発コストを抑える狙いがある。

2024年11月、燃料電池コンセプトカー「INITIUM(イ二シウム)」を発表。2025年前半に発表する予定の新型量産FCVで、モーター出力:150kWで、航続距離:650km以上をめざす。

2025年11月、新型FCV「NEXO(ネッソ)」を全面改良し、搭載する燃料電池(FC)システムを刷新した。日本では2026年前半の発売を予定する。5分充塡で航続距離:最大826km、スタックは、実使用時の出力を85kWから94kWに約11%向上した。水素タンクの容量は従来の156.6ℓから162.6ℓに増加した。

1998年から水素技術開発に取り組み、2018年に量産FCVのネッソを発表を世界で4万台を販売した。

ドイツBMW

2021年9月、ミュンヘン国際自動車ショーで、トヨタ自動車と共同開発したSUV「X5」をベースとするFCV「iX5 Hydrogen」のコンセプトモデルを公開。水素充塡に必要な時間は3~4分で、航続距離:504kmで、CFRP製タンク2基には合計約6kgの水素を搭載する。

2022年8月、ミュンヘンの水素コンピテンスセンターで、FCシステムの小規模生産を開始。2022年末から製造するデモンストレーション車両「iX5 Hydrogen」に搭載する。

トヨタ自動車供給の第2世代燃料電池システム(出力:125kW)、駆動用電動機はBEV「iX」と共用、新開発のリチウムイオン電池(出力:170kW)組み合わせ、モーターの最高出力:295kW。2023年春から世界の一部地域の顧客に納車され、2025年には量産を始める。

2023年7月、実験車両「BMW iX5 Hydrogen」を3台使い日本で公道走行を開始し、年末まで実証実験を行う。約3分間の水素充填で約500kmの走行が可能。BMWグループは、2020年代後半に量産FCVを市場投入するとし、ドイツと米国でも実証実験を行っている。

FCVは、EVの充電環境が身近ではないユーザーや、寒冷地域や酷暑地域でのゼロエミッション車(ZEV)を利用したいユーザーに適し、EVを補完する役割があるとしている。

2024年9月、BMWとトヨタ自動車はFCV開発で全面提携すると報じられた。BMWは2028年に初となる量産FCVの販売を始める。世界的にEV販売が失速する中で、両社は提携によりFCVの量産コストを下げ、内燃機関やEVに次ぐ第三の選択肢としている。

フランス・ルノー(Renault)

2021年7月、ルノーとHYVIA(ハイビア)は、2021年末までに小型FC商用車を3車種の開発を発表。2021年後半までにフランスで水素ステーションの設置を進めて欧州で販売する。ハイビアは、米国で燃料電池や水電解装置を手掛けるPlug Powe(プラグパワー)とルノーの合弁会社である。

「マスターバン」は1回の水素充填で500kmを走行でき、貨物スペース:12㎥を備える。「マスターシャシーキャブ」は貨物スペースが大きく19㎥で、走行距離は250km。「マスターシティーバス」は定員15人の小型FCバスで、走行距離:300kmを確保する。

バッテリー(容量:33kWh)、燃料電池(出力:30kW)、水素タンク(容量:3~7kg)を搭載し、メンテナンスやリースはルノー販売網を通じて対応する。

2024年9月、「IAA Transportation 2024」(2024年9月17~22日)で、FCバンであるマスターバン「Master H2 – Tech Prototype」を発表。水素の充填時間は5分程度で、気象条件にかかわらず航続距離を従来の500kmから700kmに延ばした。フランスのBatilly工場で製造し、2025年に発売する予定である。

ステランティス

2025年7月、FCV事業からの撤退を発表。2025年中に予定していた商用バンの新型FCV製造計画を中止し、フランスの水素燃料電池開発企業(ミシュランとフォルヴィア)への出資見直しも検討する。水素充塡インフラ不足などから、2029年末までに普及の見込みがないと判断した。

ステランティスは傘下ブランドのプジョーやシトロエンなどの中型商用バンのFCVを製造、販売している。2025年中に傘下ブランドを統一した商用車の新ブランド「Pro One(プロ・ワン)」の新たなFCVバンを、フランスとポーランドの組み立て工場で量産する計画であった。

FCトラックの開発動向

いすゞ自動車と本田技研工業

2022年1月、いすゞ自動車と本田技研工業は、25トンの大型FCトラックの公道試験を実施。航続距離:600kmで、高速道路などで性能を調べる。低コスト化の取り組みは継続し、水素ステーション整備など条件がそろった段階で量産化する計画で、早ければ2030年の実用化をめざす。

2023年5月、本田技研工業は、いすゞ自動車が2027年に開発予定の大型FCトラック向けに、FCシステムを開発・供給すると発表した。

一方、世界最大のトラック市場である中国でも、2023年1月から本田技研工業は東風汽車集団と共同で、湖北省においてFCトラックの走行実証実験を開始した。

2024年5月、本田技研工業は、米国の「Advanced Clean Transportation(ACT)Expo」で、クラス8(車両重量:15トン以上)の大型FCトラックのコンセプト車を公開。ミシガン州ブラウンズタウンにある米国GMとの合弁生産拠点Fuel Cell System Manufacturingで量産する。

FCシステムはGMと共同開発したもので、性能を向上させて耐久性を倍増し、コストを2/3に削減した。3基のFCシステム(合計出力:240kW)、高電圧電池(容量:120kWh)、高圧水素タンク(700MPa、水素82kg充填)を搭載し、最高速度:113km/h(推定)、航続距離:約644km(推定)である。

2024年12月、本田技研工業は、栃木県真岡市に次世代燃料電池システムの新工場を2027年度に稼働する。生産能力は3万基/年、FCVに加え、商用車、定置用発電機、建設機械での水素事業拡大をめざす。しかし、2025年6月、次世代燃料電池システムの製造工場の稼働時期を「当面未定」とした。

三菱ふそうトラック・バス

2019年10月、東京モーターショーで小型FCトラック「Vision F-CELL」を公開。2020年に内外装に小変更を加えたコンセプトモデル「eキャンター F-CELL」を発表。2020年代後半までにFCトラック量産を開始。

「eキャンター F-CELL」は小型EVトラック「eキャンター」をベースに、リチウムイオン電池(出力:110kW、容量:13.8kWh)と走行用モーター(最高出力:135kW)を共用し、中国Re-Fire製の燃料電池ユニット(出力:75kW)と70MPa級高圧水素ボンベ3本を搭載する。航続距離:300kmである。

2025年4月、日野自動車と三菱ふそうトラック・バスが経営統合の最終調整に入り、親会社であるトヨタ自動車とダイムラートラックの協業が本格始動すると報じられた。4社の枠組みにより、商用車事業の支援に加えて水素関連事業への協業が加速される。

6月に日野自動車はダイムラー傘下の三菱ふそうトラック・バスとの経営統合で最終合意。三菱ふそうトラック・バスと日野自動車を傘下に入れる持ち株会社は2026年4月1日の上場をめざす。

2025年9月、日野自動車は、トヨタ自動車と共同開発したFCトラックを10月から発売する。両社は2023年5月から共同開発した車両の実証をヤマト運輸などと始め、累計の走行距離は43万kmに達した。発売する車両「プロフィア Z FCV」には、FCV「MIRAI」に搭載している技術を活用した。

FCスタックをトラック向けに改良し、耐久性などを向上させて航続距離は650kmとし、充塡は15〜30分程度で、水素タンクも共同開発した。ベースの車両やモーターなどは日野自動車が開発し、大中型トラックを手掛ける古河工場で生産。販売方法も整備付きリース限定とし、当面の販売計画は100台程度。

日野自動車はトヨタとのFCVの共同開発を一旦終了する。ダイムラーの開発するFCトラックは液体水素燃料であり、今後の具体的計画は未定である。

2025年10月、都内開催の「ジャパンモビリティショー2025」で、水素エンジン大型トラックを公開する。

水素エンジントラックの試作車「H2IC」は圧縮水素ガスを燃焼する。既存のディーゼルトラックのエンジン技術や部品を流用してコストを削減。高出力の建設用車両などに適し、航続距離:約700kmである。

FCトラックの試作車「H2FC」は、燃料電池を搭載する。圧縮水素に比べ密度が高い液体水素をタンクに貯蔵する。15分以内の充塡で航続距離:1200kmである。

三菱ふそうの親会社の独ダイムラートラックと独リンデ・エンジニアリングが共同開発した充塡技術「サブクール液体水素」を用いる。三菱ふそうは5月に同技術に関して、国内水素ステーション最大手の岩谷産業と共同研究開発で合意していた。

トヨタ自動車と関連企業

2022年5月、いすゞ自動車、トヨタ自動車、日野自動車と、3社出資のCommercial Japan Partnership Technologies(CJPT)は、量販型の小型FCトラックを開発し、普及に向けた取組みの加速を発表。

スーパーやコンビニでの物流を対象にし、冷蔵・冷凍機能を備え、長時間・長距離走行、短時間での燃料供給などの条件を満たすにはFC化が有効とし、2023年1月以降の市場導入をめざす。

しかし、2022年8月、エンジン性能試験を巡る不正により、日野自動車はCJPTから除名された。

2023年5月、トヨタ自動車、いすゞ自動車、スズキ自動車、ダイハツ工業が出資するCJPTが、東京都で商用電動車普及に向けた社会実装を始動。アサヒグループジャパン、西濃運輸、NEXT Logistics Japan、ヤマト運輸物流事業者などと協力し、充電・水素充填タイミングと配送計画の最適化を進める。

2023年4月に東京都内の配送向け小型FCトラック約190台の導入、2023年度中に商用EV軽バン約70台、小型EVトラック約210台、2025年中に大型FCトラック約50台を、東京中心の幹線物流(関西-関東-東北)向けに導入を進める。

2024年5月、日野自動車とトヨタ自動車は、「ジャパントラックショー2024」に共同開発した10トンFCトラック「日野プロフィア Z FCV」を公開。車体総重量:25トン、航続距離:約600kmである。

運転席下部にトヨタ製FCスタック、駆動系は後輪のシャフトと一体化したアクスルに集約、大容量高圧水素タンクを運転席後部とシャシーの左右に合計6本搭載した。

一方、2023年5月、トヨタ・モーター・ノース・アメリカと米国大型トラックメーカーのパッカーは、FCトラックの開発と生産の協業拡大で合意した。

トヨタ自動車のFCパワーシステムを搭載した「ケンワースT680」(ケンワース・トラック・カンパニー製)と、「ピータービルト579」(ピータービルト製)の開発・商品化で協力する。納品は2024年を予定するとしたが、現在は不明。

出典:トヨタ・モーター・ノース・アメリカ

2025年2月、トヨタ自動車は新型FCトラックを2026年末に投入する。CJPTが企画した小型トラックに、国内生産する新型FCシステムを搭載する。日本市場で700〜5000台/年の供給をめざす。

2026年から本社工場(愛知県豊田市)などでFCシステムの製造を始める。車両サイズに応じてセル枚数を変えられ、現行品に比べて耐久性を2倍、燃費性能を2割向上させた。2028年には大型FCトラックの投入も予定。FCシステムは国内外に外販する予定で、2030年には10万台/年を製造する。

韓国の現代自動車

2020年6月、大型FCトレーラー「XCIENT Fuel Cell tractor」10台をスイスに向けて出荷した。2020年中に50台を出荷し、2025年までに1600台を出荷する計画を公表。

FCスタック(出力:95kW×2基)、35MPa級大型水素タンク7基(水素約30kg)、モーター(最高出力:350kW)を搭載する。水素充填時間:8~20分で、航続距離:約400kmである。輸送ルートは山岳地帯を含み、スイス*の水素供給インフラ体制を考慮して開発された。

*スイスでは大型商用車の重量や排気量、走行距離により大型車両通行税(LSVA)が課されるが、燃料電池車には適用されない。そのため、FCトラックの輸送コストはディーゼルエンジン車とほぼ同等である。また、スイスは水力発電のシェアが高く、グリーン水素が十分に供給できる。

2023年5月、北米向け大型FCトレーラー「XCIENT Fuel Cell tractor」の量産モデルを米国で公開。クラス8の6×4大型トレーラーで、車両総重量:最大37トンで、航続距離:720km以上である。

韓国、スイス、ドイツ、イスラエル、ニュージーランドで展開し、合計走行距離は640万kmを超える。

米国では、カリフォルニア州のオークランド港とリッチモンド港では30台を運行し、2023年9月以降で約74万kmを走行。また、物流プロバイダーの米国GLOVIS Americaとゼロエミッション輸送のパートナーシップ「HTWO Logistics」を組み、ジョージア州の現代自動車のEV生産拠点で21台を運行している。

また、ACT Expoでは、クラス8のFCトラック向けにジョージア州サバンナに水素製造・供給施設「HTWO Energy Savannah」を建設すると発表。「HTWO Logisticsプロジェクト」の一環で、ゼロエミッション輸送ソリューション提供の米HydroFleet、産業デベロッパーの米Capital Development Partnersとの共同事業。

サバンナ港から約16kmの交通量の多い貨物ハブの1つに建設され、1200kg/日の水素製造施設とFCトラック用の水素充填ステーションを設置する。2025年晩秋から稼働し、将来は最大4200kg/日をめざす。

出典:現代自動車

欧州のダイムラー・トラックとボルボ・グループ

2021年4月、ドイツのダイムラー・トラック(Daimler Trucks)と、スウェーデンのボルボ・グループ(Aktiebolaget Volvo)は、3月に燃料電池量産で設立した合弁会社セルセントリック(Cellcentric)の事業計画を発表。2025年までに欧州最大級の燃料電池工場を稼働させる。

欧州トラックメーカー大手は、2025年までに大型車が利用できる水素補給ステーションを欧州中に300ヶ所、2030年までには1000ヶ所に設置することを要請している。

2022年6月、スウェーデンのボルボ・グループは、大型FCトラック(車両総重量:65トン以上)を開発して走行試験を開始。これまでにEVトラック、バイオ燃料トラックを開発し、FCトラックは3番目のカーボンニュートラル・トラックで、2020年代後半の市販をめざす。

ボルボとドイツDaimler Trucksの合弁会社Cellcentric(セルセントリック)が供給する水素燃料電池(2基、総出力:300kW)を搭載し、航続距離:最大1000km、水素充填時間:15分未満である。

2022年9月、ドイツのMAHLE(マーレ)はセルセントリックと、大型商用車向け燃料電池技術分野(主に平膜型加湿器の開発・量産)で協力する。

平膜型加湿器は、大型商用車向け燃料電池システムのほか、非常用発電機としての定置型燃料電池システムにも適用。従来は中空膜繊維が使用されていたが、マーレは加湿器内で層状に重ねられた薄い膜を使って効果的に加湿し、燃料電池の高効率化と耐用年数の向上を進める。

2024年6月、ダイムラー・トラックと川崎重工業は、「ドイツ向け液化水素サプライチェーンの構築および欧州における液化水素ステーションの輸送網の構築に向けた協力の覚書」を締結した。

FCトラックにおける液化水素の利用拡大をめざすもので、両社で液化水素サプライチェーン構築の検討に加え、液化水素ターミナル、大型および中規模の海上輸送、大規模な液体水素貯蔵の検討を進め、2030年代早期に欧州への液化水素サプライチェーンの確立をめざす。

2024年7月、ダイムラートラックは、自社の顧客5社(Air Products、Amazon、Holcim、INEOS、Wiedmann & Winz)を対象に、液体水素を燃料とするFCトラック「Mercedes-Benz GenH2 Trucks」の試作機を引き渡し、公道での試験走行を開始した。

「GenH2 Truck」は、長距離用ディーゼルトラックと同等の性能を有し、総重量:40トン、積載量:約25トンである。2023年9月、セルセントリック製の燃料電池システムと液体水素タンクにより、1回の充填で1047km以上の走行を達成し、液体水素燃料は長距離輸送に適していると重視している。

2025年4月、日野自動車と三菱ふそうトラック・バスが経営統合の最終調整に入り、親会社であるトヨタ自動車とダイムラートラックの協業が本格始動すると報じられた。4社の枠組みにより、商用車事業の支援に加えて水素関連事業への協業が加速される。

ドイツ・ボッシュと米国ニコラ

2022年8月、ドイツ自動車部品大手ボッシュは、米国サウスカロライナ州の工場を拡張し、大型FCトラック向けFCスタックの生産を発表。2億ドルを投資し、米国で初の燃料電池生産拠点で2026年の稼働。

二コラ(NIKOLA)は、ボッシュのFCスタックを搭載した大型FCトラックを開発し走行試験を進めた。

2023年7月、ボッシュはドイツのフォイヤバッハ工場と中国重慶で、FCパワーモジュールの量産を開始。米国サウスカロライナ州アンダーソンの工場でスタック製造を始めた。

2024年4月、二コラの昨年第4・四半期のFCトラック納車台数は35台で、今年の第1・四半期は40台に達したと発表。3月にはカリフォルニア州とカナダ・アルバータ州にFCトラック向け燃料補給ステーション開設し、水素燃料の生産・流通・販売を管理する「ハイラ(HYLA)」の稼働で販売台数はさらに伸びると表明。

2025年2月、米連邦破産法11条(日本の民事再生法に相当)の適用を申請*した。2015年に設立され、EVやFCトラックメーカーとして注目を集めたが、経営を巡る混乱や米国でのEV普及の遅れを背景に業績が低迷し、資金繰りが悪化していた。

*2025年4月、米国パッカーグループは、トヨタ自動車のFCシステムを搭載した大型FCトラックを2025年に製造開始すると発表していたが、予定が延期され製造開始時期は未定となった。また、2025年2月には、FCVトラックの開発をリードしていた米国のニコラとハイゾンが共に経営破綻した。

破綻の理由は、いずれもキャッシュフローの悪化を挙げており、米国ではトランプ政権によりゼロエミッション技術に逆風が吹いている。

中国の南京金龍(Nanjing Kinglong)

大型FCトラックは、中国が燃料電池車シティ・クラスター計画を2021年に始めたことにより、2020年の18台から2021年の約800台まで急増した。また、大型FCトラックを製造販売する企業も、2020年の5社から11社に急増している。

2021年に出てきた南京金龍(Nanjing Kinglong)は、売り上げの半分を大型FCVトラックが占め、売られた車両は山東省、河北省、広東省、内モンゴル自治区、湖南省での実験版シティ・クラスター内や北京、上海などを走行している。

国内でのFCトラック導入実証

2023年2月、商用車の技術開発会社CJPTは、新型のFCトラックで郡山、いわき両市で各1台を導入して物流実験を行うと発表。2025年度までに両市で計約60台への増加をめざす。

いすゞ自動車の「エルフ」をベースに、燃料電池や水素タンク(充填量:10.5kg)を搭載し、最大積載重量:約3トン、航続距離:約260kmである。実験には小売り大手が参画し、コンビニやスーパーへの商品配送や、地場の物流や建設会社による建築資材の運搬を行う。

2023年5月、アサヒグループとNEXT Logistics Japan、西濃運輸、ヤマト運輸の3陣営が、25トン級大型FCトラックの走行実証を開始。実証では車両性能に加え、複数のドライバーにより使い勝手や乗り心地も検証する。また、水素ステーションでの充填を含む運行状況も確認する。

大型FCトラックは日野自動車「プロフィア」をベースに、「MIRAI」のFCスタックの出力と耐久性を改善し、水素タンク(充填量:50kg、使用圧力:70MPa)は6本搭載する。充填時間は20~30分で、航続距離:約600kmである。リチウムイオン電池に蓄えた電力で電動機を駆動する。

●アサヒグループとNEXT Logistics Japanは、ビールや清涼飲料水の出荷について、茨城県守谷市→東京都大田区→相模原市→守谷市の輸送を5月から開始。

●西濃運輸は、宅配便で扱う荷物について、東京支店(東京都江東区)→小田原支店→相模原支店→東京支店の輸送を6月から開始。

●ヤマト運輸は、宅配便で扱う荷物について、羽田クロノゲートベース(東京都大田区)→群馬ベース(群馬県前橋市)→羽田クロノゲートベースの輸送を5月から開始。

2023年10月、日本通運は、積載重量:2.95トンのFCトラックを2023年末までに20台導入する。既に、関東甲信越で6台導入しており、水素充塡設備が比較的多い湾岸エリアを中心に拡大する。1回10分の水素充塡で航続距離:260kmである。

EVトラックも2023年9月末時点で5台保有しており、2024年1月までに11台に増やす予定。今後、インフラの整備状況や車両性能、使い勝手を確認した上で、EVトラックとFCトラックの方向性を検討する。

2023年11月、日本郵便は、積載量:3トンのFCトラック2台を試験導入する。東京都内の一部の郵便局間の輸送に使い、1回5〜10分で10kgの水素充填で、航続距離:約260kmである。2023年度中に計5台に増やし、2025年以降には、積載量10トン程度の大型トラックも試験導入する。

日本郵便はEVや電動バイクを一部導入しているが、航続距離の短さが課題。今回はFCトラック1台の1日当たりの走行距離は80km程度にとどめ、燃料の補給頻度など社会実装に向けた課題を見極める。

2024年4月、エネルギー関連企業など産官学でつくる大分県エネルギー産業企業会は、FCトラックの実証事業を開始。6月末まで、大分、別府、杵築、日出の4市町で週6日ほど走行させる。CJPTの小型FCトラックを使い、物流会社の東九州デイリーフーヅが食品を巡回配送し、燃費や走行性を確認する。

トラックは、10.5kgの水素充填で、航続距離:約260kmである。燃料の一部は、ゼネコン大手の大林組が九重町で生産する地熱由来の水素を利用し、江藤産業の水素ステーションで供給する。

2025年4月、トナミ運輸は、NEDO助成事業でFCトラック(積載量:約3トン)を京浜支店に1台導入し、支店周辺の集配業務に利用する。FCスタックはトヨタ自動車といすゞ自動車が共同開発したもので、京浜トラックターミナル内の水素ステーションで充塡し、航続距離:約260kmである。

FCバスの開発動向

2018年3月、トヨタ自動車が大型FCバス「SORA」の販売を開始し、2021年開催の東京オリンピック・パラリンピックに向けて東京都に納入されて以降、国内ではFCバスに関する大きな動きは見られない。

「SORA」は、いすゞ自動車と日野自動車の合弁会社のジェイ・バスが小松事業所で生産している。

トヨタ自動車

2018年3月、大型FCバス「SORA」の型式認証を国内で初めて取得し販売を開始。約1億円/台で、東京オリンピック・パラリンピック2020に向け、東京都を中心に100台以上のFCバスが路線バスとして運行。

屋根上に「MIRAI」のFCスタックを2台分(出力:114kW×2)と、70MPaの高圧水素タンクを「MIRAI」の5台分(10本、容積:600L)配置し、走行用モーター(出力:113kW×2)、ニッケル水素電池が搭載されている。最高速度:70km/h、航続距離:200kmで、定員:79人である。

2018年9月、トヨタ自動車と、Toyota Motor Europe(TME)は、ポルトガルでバスを製造・販売するカエタノ・バス(CaetanoBus)に燃料電池システムを供給。

2020年6月、カエタノ・バスは、2020年度中にもFCバスの実用化をめざす。左ハンドルの試作車はポルトガル、ドイツ、フランスで、右ハンドルは英国とアイルランドで、2020年末頃に実証実験を行う予定。

いすゞ自動車と日野自動車

2022年2月、いすゞ自動車と日野自動車は合弁会社のジェイ・バスで、2024年度からEVフルフラット路線バスの生産開始を発表。また、EVフルフラットをベースに、次世代路線バスとしてFCバスの企画・開発に向けた検討の開始を、いすゞ自動車、日野自動車、トヨタ自動車で合意した。

現時点で唯一のFCバスであるトヨタ自動車の「SORA」の後継で、EVバスとFCバスの部品の共通化によるコスト削減を図り、新世代のFCスタックを採用する。「SORA」はジェイ・バス小松事業所で生産される。

2025年9月、 いすゞ自動車とトヨタ自動車は、水素を燃料とする路線バスを共同開発する。いすゞ自動車が2024年に発売したEVバス「エルガEV」にトヨタ自動車のFCシステムを搭載し、2026年度からジェイ・バスの宇都宮工場生産を始める。

東京R&D

2022年1月、新潟県は2020年から東京R&D と小型FCバスの開発・製造を進め、完成した小型FCバスを新潟交通が運行。日野自動車の「ポンチョ(ロング1ドア、郊外型)」がベースで、定員:26人、最高速度:80km/h、約5分間の水素充填で航続距離:約110kmである。

PEM型燃料電池(最高出力:45kW)、高圧水素容器(内容積153ℓ×3本、公称使用圧力:70MPa)を搭載している。

(L6,99×W208×H3,2m、車両重量:6.84t) 出典:東京R&D

FCバスの導入状況

政府は、2030年までに乗用車換算で80万台程度(水素消費量:8万トン/年程度)の普及を、水素ステーションは、2030年度までに1000 程度の整備目標の確実な実現をめざすとしている。

FCバスは、2021年開催の東京オリンピック・パラリンピック対応もあり、2020年の目標の100台はクリアし、2023年2月時点で124台に達した。しかし、2030年の目標である1200台の見通しは立っていない。

2018~2023年、FCバス「SORA」の路線バスとしての導入が、東京都を皮切りに、大阪府、大阪市、名古屋市、横浜市、神戸市、豊田市などに広がり、民間でも、京浜急行バス、宮城交通、神姫バス、京王バス、東急バス、南海バスなどが運行を開始した。

「SORA」の車両価格約1億円については、国が約5千万円を補助し、関連の都道府県と市町村の補助金や民間からの寄付などの支援で購入している。導入規模は、東京都を除き1台~数台程度。

FCバスの課題

2018年3月、トヨタ自動車が大型FCバス「SORA」の販売を開始し、2021年開催の東京オリンピック・パラリンピックに向けて東京都に納入されて以降、FCバスに関する大きな動きは見られない。

いすゞ自動車と日野自動車の合弁会社であるジェイ・バスは、次世代のFC路線バスの企画・開発に向けた検討を開始すると発表。しかし、2022年3月の日野自動車のエンジン不正問題の発覚の影響を受けて開発の遅れが危惧される。

一方、IEAによれば、中国の燃料電池車の普及台数は約1.37万台である。そのほとんどは大型燃料電池車セグメントである。中国には世界のFCトラックの 95%以上と、FCバスの 85%近くが存在する。

2012~2013年頃に、北京億華通、福田汽車、宇通客車はカナダのハイドロジェニックスから、金龍客車はカナダのバラードからFCスタックの技術供与を受けて、FCバスを開発している。用途も、路線バス、長距離バス、通勤バスなどを実用化している。

最大の課題はFCバス価格である。安価な蓄電池をベースとした低コストの中国製EVバスが導入される現状を見ると、FCバスに関しても全く同じ構図が見えてくる。政府は法規制と国内産業育成のための支援策をタイムリーに発動する必要がある。

普通乗用車と異なりバスの買い替え寿命は20~30年と長い。一度、導入されて都市交通システムに組み込まれ、外国製FCバスが実績を積むと強敵となる。特に、FCバスが有効とされる長距離バスに関しては、国内メーカーは手付かずの状況にある。

水素エンジン車とは?

2021年5月、トヨタ自動車が、水素エンジンを搭載したカローラスポーツで耐久レースに参戦して以来、水素エンジン車(HICV:Hydrogen Internal Combustion engine Vehicle )の報道が過熱気味である。まずは、水素エンジンのメリットとデメリットについて、明らかにする。

水素エンジンのメリット

水素エンジン車の基本構造はガソリンエンジン車と同じで、水素を燃料とする点が異なる。燃料電池を搭載し、水素を燃料として発電してモーターを回す燃料電池車(FCV)とは全く異なり、既存の部品や技術を大幅に活用できる点が最大のメリットである。

水素をエンジンで燃やすアイデアは以前からあった。水素は燃やしても水しか排出しないため、1970年代に環境に優しい次世代車として開発が進められた。しかし、エンジン効率が悪いため、2000年代に入り高効率の燃料電池車(FCV)が現れると、急速に開発意欲が薄れた。

その後、FCVが伸び悩み、2020年代に入ると急速にEVシフトが進み始めると、再度、水素エンジン車が注目されている。「何故、低熱効率の水素エンジンが再び脚光を浴びるのであろうか?」 顧客ニーズが多様化している現在、水素エンジン車を全方位戦略の一環とトヨタ自動車は位置付けている。

FCVが伸び悩んだ原因は、水素供給インフラ整備の遅れとFCVの低コスト化が進まないためとされている。水素供給インフラの遅れは、水素エンジン車でも同じように大きな障壁となる。

一方、水素エンジン車は既存の部品や技術が応用できるため低コストとなり、ハイブリッド化も組み合わせれば熱効率の点でもFCVに競合できるという期待もある。

水素エンジンのデメリット

ガソリンに比べて、水素はエネルギー密度が低い。そのため、車載スペースの問題と航続距離をガソリン車並みにするため、高圧水素や液体水素を使う必要に迫られる。ガソリンタンクに比べて高価な水素タンクが必要で、水素供給システムなど周辺部品も高コスト要因となる。

新型「MIRAI」の高圧タンク容量を5.6kg→7.34kgに増強してカローラスポーツに搭載されたが、耐久レースではテスト走行の状態で約50kmごとに水素充填のピットインが行われた。新型「MIRAI」の航続距離は750~850kmであり、はるかにFCVの方が効率がよい。

加えて、高温で燃焼が行われる水素エンジンでは、NOxの発生とバックファイアの対策が不可欠である。バックファイアとは可燃範囲の広い水素と空気の混合気が、吸排気バルブなど高温部品に接触して自着火することである。また、原子状水素が鋼材中に侵入して生じる水素脆化の対策も必要である。

すなわち、水素エンジン車では単に燃料のガソリンを水素に置き換えるだけでなく、そのために幾つかの重要な開発課題が内在している。本当に、水素エンジン車は低コスト化とFCVと競合できる熱効率を達成することが可能なのか?

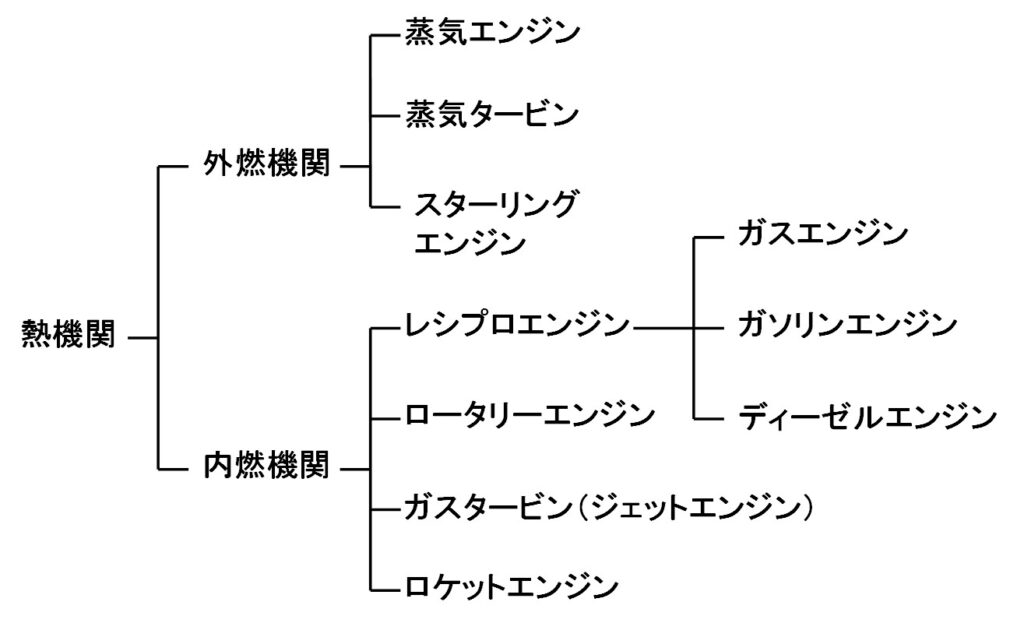

エンジンの分類

多くの熱機関の中で、現在、移動体用に実用化されているのは内燃機関である「レシプロエンジン」、「ロータリーエンジン」、「ガスタービン」、「ロケットエンジン」である。

レシプロエンジン

自動車用エンジンとして多用されているのが「レシプロエンジン」で、天然ガスや都市ガスなどを使う「ガスエンジン、ガソリンを使う「ガソリンエンジン」、重油・軽油などを使う「ディーゼルエンジン」に分類される。水素エンジンは「ガスエンジン」に分類される。

その作動原理は、吸気・圧縮・燃焼(膨張)・排気というサイクルを繰り返す。ガスエンジンは、シリンダー内部で燃料の爆発(膨張)を発生させ、その圧力でピストンを往復運動させ、その往復運動を回転エネルギーに変える。この基本動作は自動車のガソリンエンジンと全く同じである。

水素エンジン開発における最大の技術課題は、バックファイア、冷却損失による熱効率の低下、NOxの発生である。これらに関しては、従来から様々な研究開発が行われてきた。

最近では2018年5月、産業技術総合研究所・川崎重工業などが、噴射した水素燃料を拡散する前に燃焼させる過濃混合気点火燃焼方式(PCC燃焼)と、排出ガスを吸入空気に還流させて燃焼温度を下げる排気再循環(EGR)を組み合わせた高出力・高熱効率・低NOx水素エンジン開発に成功している。

ロータリーエンジン

ロータリーエンジンの作動原理も、吸気・圧縮・燃焼(膨張)・排気という同じサイクルを繰り返す。しかし、その基本動作はレシプロエンジンの往復運動でなく、ロータリーエンジンは回転運動という大きな違いがある。

すなわち、吸気孔から吸気室内に空気を吸入し、ローターハウジングに設置されたインジェクターで直接水素を噴射する。その混合気をローター回転で混ぜながら燃焼室に移動させ、2本の点火プラグで着火する。燃焼ガスは排気室に移動して排出する。

水素燃料を噴射する部屋と燃焼する部屋が異なるため、水素を噴射する部屋の壁温が低く、自着火を防げる。すなわち、バックファイアが発生しない。加えて、一般的なレシプロエンジンと比べて仕組みが単純で部品点数が少ないため、小型・軽量化が可能である。

ガスタービン

ガスタービンは、航空機エンジンや発電用途に多用されている。小型・高出力のため米国の最新鋭戦車「M1 エイブラムス」の動力機関としても採用されており、最近ウクライナ問題で話題になった。

ガスタービンの作動原理は、吸気・圧縮・燃焼(膨張)・排気という同じサイクルが連続して行われる。しかし、その基本動作はレシプロエンジンの往復運動に対して、ガスタービンは回転運動という大きな相違点がある。

吸気口から吸引された空気は圧縮機で圧縮され、燃焼器内で燃料と混合後に着火されて急激に体積膨張した燃焼ガスが、静翼を通して動翼に吹き付けられロータを回転させる。高温排ガスは排気から排気される。

川崎重工業は、2018年に神戸市内で水素タービンで発電と共に熱供給を行い、病院やスポーツセンターなどに供給する実証実験に成功した。2021年にはドイツのエネルギー会社と水素専焼ガスタービンについて協議を始め、2024年に実証運転を始める計画である。

現在、水素タービンを巡る開発競争は激しい。ドイツ・シーメンスは中小型の水素専焼ガスタービンの開発を進めており、米国GEベルノバは中小型の水素専焼ガスタービンを実用化している。三菱重工業も2025年に中小型水素専焼ガスタービンの商用化を進めている。

ロケットエンジン

参考までに、ロケットエンジンは、使用燃料により液体燃料方式と固体燃料方式に分類される。液体燃料のロケットエンジンは、圧縮状態にある推進剤の燃料と酸化剤を、それぞれのタンクから燃焼室へ送給し、そこで燃焼させて急膨張した高温ガスを、ノズルから噴射することで推力を得る。

小型ロケットにはタンクに高圧ガスを送り込み押し出して燃焼室に送る方式、大型ロケットではポンプで吸い出して燃焼室に込む方式が採用されている。

過去を振り返ると!

1970年 、武蔵工業大学(現東京都市大学)が、水素燃料でレシプロエンジンを駆動した。1975年、液体水素燃料で米国SEEDラリーに出場して2800kmを走破。2009年には日野自動車と岩谷産業の協力を得て水素エンジンバス(排気量:4728cc)を開発し、ナンバープレートを取得して走行を実現した。

2006年、マツダはロータリーエンジンの「RX-8ハイドロジェンRE」をリース販売した。デュアルフューエルシステム採用で、水素とガソリンのどちらでも走行できる。 110ℓ 、350気圧の 高圧水素と 61ℓガソリンタンクを搭載し、航続距離は水素100km/ガソリン549kmであった。

2009年には、ロータリーエンジンのハイブリッド車「プレマシーハイドロジェンREハイブリッド」をリース販売した。水素ステーションがない時代で、デュアルフューエルシステムが採用された。

2006年、ドイツBMWは、既存のガソリン用5リッターV型12気筒エンジンを搭載した7シリーズをベースに、レシプロエンジン車「Hydrogen 7」を100台限定でリース販売した。液体水素8㎏/ガソリン74ℓタンクを搭載したデュアルフューエルシステムを採用し、航続距離は200km程度であった。

出展:BMW

2013年4月、アストンマーティンもオーストリアのアルセット・グローバルと共同開発した水素/ガソリンのデュアルフューエル車「ラピードS」で、ニュルブルクリンク24時間レースに出場した。ツイン・ターボの6リッターV型12気筒エンジンがベースである。

2015年にミュンヘンで起業したスタートアップKEYOUは、既存トラック・バスの水素エンジン化を進めた。2022年9月に「IAA Transportation」で、水素エンジン搭載の18トントラックと12mシティバスを一般公開した。エンジン寿命は最低70万kmとし、航続距離は500km以上であった。

既存のディーゼルエンジンの一部を、水素用に適合した燃焼室/圧縮機・インジェクター・点火システムを備えたシリンダーヘッドに交換し、ターボチャージャー、燃料供給系統、排気ガス再循環、エンジン制御システムなどの追加・見直しを行いNOx問題を解決した。

2021年、ドイツで事業者団体「水素エンジン連盟」が発足。 エンジンメーカーのDEUTZ、パワートレインのAVL、トラックのMAN、水素インフラのBP、産業界、大学・研究所から約30団体が加盟し、水素エンジン車の普及・拡大をめざしている。

水素エンジン車の開発現状

水素エンジン車の開発は、「水素エンジン自動車」には限定されていない。現在では「水素エンジン・バイク」、「水素エンジン・フォークリフト」、「水素エンジン・トラック」、「水素エンジン・クレーン」、「水素エンジン発電機」と幅広い展開が進められている。

水素エンジン自動車の開発

2022年6月、トヨタ自動車は、「水素エンジン車」の市販をめざすと発表した。2021年5月からカローラで耐久レースに参戦して技術実証を続けている。新型「MIRAI」用の水素タンク(圧縮水素:70MPa)を後部座席と荷室に4本詰め込み、排気系のNOx処理の開発を進めた。

この水素カローラは、水素タンクや水素をエンジンに導く補機類を新型「MIRAI」から流用し、エンジンは「GRヤリス」を転用。加えて、デンソー開発の水素インジェクターを取り付けて水素直噴エンジンとし、4WDシステムで4輪を駆動する。

2022年8月、ベルギーのイープルで開催された世界ラリー選手権(WRC)第9戦で、トヨタ自動車が開発中の水素エンジン車「GRヤリス」がデモ走行を実施。欧州での初披露である。

2022年9月、フラットフィールド、東京都市大学、トナミ運輸、北酸、早稲田大学アカデミックソリューションは、環境省の2021年度「水素内燃機関活用による重量車等脱炭素化実証事業」を行い、水素エンジン車に改造したトラックでディーゼルエンジン並みの出力を得られることを実証した。

2022年度後半には富山県で耐久試験を実施し、2026年度の販売を目指して、ベース車両の70%以上の積載量を確保するための車両開発を継続している。

2023年5月、トヨタ自動車は、富士スピードウェイの24時間耐久レース決勝に液体水素燃料のカローラで参戦し、燃料の搭載量を増やし航続距離を従来の約2倍とした。液体水素タンクは二重真空層構造で、容量:140ℓ、質量:160kgである。

液体水素(沸点:-253℃)タンクへの補充・保存技術が鍵で、プレ冷却システムや高圧ポンプ、減圧弁、配管、温度調整部、水素液面センサーなど周辺装置も増える。液化すると密度は3倍になり貯蔵スペースも小さくなるが、停止中も極低温を維持するための電力が必要である。

また、超低温で作動する高圧ポンプには、ガソリン車のようにオイルで摩耗を防げない。そのためポンプの走行寿命を改善する必要がある。2023年7月時点で13時間まで伸ばしたが、、、

出典: 読売新聞

2023年5月、ダイムラートラックとトヨタ自動車は、三菱ふそうトラック・バスと日野自動車の統合で基本合意を発表。CASE(コネクテッド、自動運転、シェアリング、電動化)領域のうち、電動化で規模のメリットを生かす。トヨタは、「両社の統合により商用車の電動化を加速させ、水素モビリティーの普及にも取り組む」と宣言した。

2024年11月、トヨタ自動車は、気体水素を燃料とするエンジンに加え、モーターも動力源とするハイブリッド車(HV)を試作した。航続距離を、従来のエンジン車と比べて25%増の約250kmとした。HVは商用車「ハイエース」をベースとし、2025年春にもオーストラリアの公道で走行実証する。

2024年11月、韓国HD現代(旧・現代重工業グループ)の子会社HD現代Infracoreは、水素エンジンの開発計画を発表。2025年後半に大型トラック用水素エンジン、2026年に発電用水素エンジンを量産。また、2027年までに高出力特殊機器用水素エンジンを開発すると発表。

HD現代Infracoreは、2022年に水素エンジン開発に着手し、既販車への換装も可能としている。現在、韓国自動車研究院(KATECH)や韓国科学技術院(KAIST)と共同で、従来のポート噴射式よりも10~25%高い出力とトルクを持つ、直噴式水素エンジンを開発している。

2025年11月、液体水素を燃料とするエンジン車で、燃料をくみ出すポンプ用超電導モーターを開発し、充塡1回での走行距離を伸ばし、自動車耐久レース「スーパー耐久シリーズ2025」最終戦へ出場させる。

超電導モーターは電動航空機の動力源としても期待される次世代技術で、小型・軽量化と高出力化を両立でき、液体水素エンジン車ではポンプを小型化して燃料タンク内に搭載する。タンク容量を従来比1.3倍以上の300ℓまで増加し航続距離を伸ばす。液体水素もー253℃で扱うため、低温環境を生かせる。

水素エンジン・バイクの開発

2022年9月、カワサキモータースは、開発中の二輪車用水素エンジンを搭載した北米向けオフロード四輪車を「ENEOSスーパー耐久シリーズ2022」で一般公開した。エンジンはカワサキの大型バイク「Ninja H2」をベースに、水素燃料をシリンダーに直接噴射する仕様に改造した。

エンジン開発にはトヨタ自動車、ヤマハ発動機、スズキ、本田技研工業、デンソーの技術協力を得た。

出典:日本経済新聞

2022年11月、カワサキモータースは、「ミラノモーターサイクルショーEICMA」で、次世代バイク構想を発表。2030年代前半の実用化をめざす水素エンジン搭載バイクを参考展示した。

パワーユニットは、「Ninja H2」のスーパーチャージドエンジンをベースに直噴化し、圧縮気体水素を燃料とする。今後、液体水素燃料、バイオ燃料対応の内燃機関の開発も進める。

2023年5月、カワサキモータース、スズキ、本田技研工業、ヤマハ発動機は、小型モビリティ用水素エンジンの基礎研究をめざす「水素小型モビリティ・エンジン技術研究組合(HySE: Hydrogen Small mobility & Engine technology)」の設立で、経済産業省の認可を得た。

水素には燃焼速度の速さに加え、着火領域の広さから燃焼が不安定になりやすく、また、小型モビリティでは燃料搭載スペースが狭いなどの技術的な課題がある。HySEでは、二輪以外にも軽四輪・小型船舶・建設機械・ドローン向けの水素エンジンの基礎研究も実施する。

Hyseにおける基礎研究の分担と体制:

■1.水素エンジンの研究

・水素エンジンのモデルベース開発の研究(本田技研工業)

・機能・性能・信頼性に関する要素研究(スズキ)

・機能・性能・信頼性に関する実機研究(ヤマハ発動機、カワサキモータース)

■2.水素充填システム検討

・水素充填系統および水素タンクの小型モビリティ向け要求検討(ヤマハ発動機)

■3.燃料供給系統システム検討

・燃料供給システムおよびタンクに付帯する機器、タンクからインジェクタ間に配置する機器の検討(カワサキモータース)

■特別組合員/川崎重工業、トヨタ自動車

川崎重工業は、技術研究組合CO2フリー水素サプライチェーン推進機構(HySTRA)の主幹事として保有するノウハウでHySEの運営を推進し、トヨタ自動車は、四輪車用大型水素パワーユニットの実験や解析、設計などのノウハウで、HySEの研究成果の最大化を推進する。

■設立時期/2023年6月

2024年7月、カワサキモータースは、三重県鈴鹿市の「鈴鹿8時間耐久ロードレース」で水素エンジン・バイクの走行を初公開。2030年代前半の実用をめざしている。大型二輪「Ninja(ニンジャ)H2SX」をベースに、水素燃料タンクなどを取り付けた車両で、エンジン音や振動はガソリン車に近い。

水素エンジン・フォークリフトの開発

2025年2月、豊田自動織機が水素エンジン開発に着手した。大型フォークリフトなど産業車両への搭載を想定し、トヨタ自動車や産業技術総合研究所などと連携して2030年頃の市場投入をめざす。

また、大阪・関西万博の会場工事では、バイオ燃料を使ったフォークリフトの実証実験を伊藤忠エネクスや竹中工務店などと実施した。

水素エンジン・トラックの開発

2025年4月、水素エンジン開発スタートアップのiLabo(アイラボ)は、トラック用水素エンジンを2026年から量産(40~50台)する。出光興産、ピストンリング大手のTPR、港湾運送の上組、物流企業の三芳エキスプレスの4社が出資して2019年に設立。まずは三芳エキスプレスの4トントラック向けに供給する。

既存エンジンを改造するアイラボの設計をもとに、TPRが部材の調達と水素エンジンの製造、業務提携で日本航空子会社のJALエアテックが車体へ組み込む。エンジン性能はアイラボが9月めどに愛知県内に新設する研究・開発施設で評価。一般的なディーゼルエンジンの9割程度の出力を確保できるとする。

水素エンジン・クレーン

2025年4月、国土交通省近畿地方整備局は、神戸港でコンテナ積み下ろしの荷役機械の燃料に水素を使う実証実験を公開。タイヤ式門型クレーン(RTG)のディーゼルエンジンを水素エンジンに置き換えた。

神戸港などを運営する阪神国際港湾(神戸市)が受託した。水素エンジンはスタートアップのiLaboが開発し、水素は岩谷産業が供給する。事業費は準備を含めて2023〜2025年度で約7.5億円である。

水素エンジン発電機の開発

2022年3月、ヤンマーエネルギーシステム(YES)は、ドイツの2G Energy製100%水素燃料コージェネレーションシステムの日本での販売を開始。2021年3月に、両社は日本を含むアジア、中東、アフリカ地域における販売契約を締結して準備を進めてきた。

2022年夏をめどに、YESの岡山試験センターに本機と水素発生装置(イタリアEnapter製)を設置し、施工やメンテナンスなどの検証を進める。YESは自社製ガスエンジンも、水素燃料に対応できるよう開発を進める。

2022年9月、クボタは、開発中の水素エンジンを小型発電機大手デンヨーの水素専焼発電機に搭載する。法令整備や水素供給インフラなど、実用化にはハードルがあり、量産時期は不明であるが、将来的には農機や建機などに水素エンジンを活用する。

現在、可搬式発電機はディーゼルエンジンが主流であるが、クボタは自社製産業用エンジンに改良を加え、排気量3.8ℓ、直列4気筒の過給機付き水素エンジンを開発中。NOx低減のためEGR(排ガス再循環)システムを備え、回転数は1500rpm、または1800rpmの定点運転である。

2025年を目標に、デンヨーはクボタの水素エンジンを搭載した発電機の試作品を開発。可搬式発電機で、工事現場などでの機械用電源として利用を見込む。また、小松製作所などの協力を得て、水素と軽油を燃料としてCO2を5割削減する発電機を、2023年に量産開始する計画もある。

水素エンジンの開発課題

水素エンジン自動車の車体価格が現状のガソリン車並みとなれば水素エンジン車は優位である。合成燃料(e-fuel)価格が水素並みとなれば、合成燃料自動車が優位となる。トヨタ自動車は、e-fuel価格が下がるのを座して待つよりも、積極的に水素エンジン車の車体価格を下げる戦略に出ている。

水素インフラ整備の重要性

水素エンジンの最大の課題は、エンジン自体の技術的な難しさもあるが、エンジンに供給される水素燃料の製造と供給である。未だに、水素は高価格で、従来のガソリン並みの供給量と価格の見通しは立っていない。これは燃料電池車(FCV)の普及がとん挫している原因でもある。

現状の水素ステーションでは政策上1000~1100円/㎏で水素は販売され、航続距離で比較するとガソリンの3割増しの価格に抑えられている。将来的には、「化石燃料改質のグレー水素」から「再生可能エネルギー由来のグリーン水素」に置き換える必要があるが、さらなる低コスト化の見通しは暗い。

さらに、水素の輸送費、水素ステーションの建設費(約5億円)や維持費は高く、コストに上乗せされるため高価格となる。

以上のように、水素インフラが整わない現状において、水素エンジン車の開発を進めても、その普及はFCVと同じようにとん挫する可能性が高い。”安価なグリーン水素が豊富に供給される”という夢が、本当に夢であることに気付く必要がある。

水素エンジンの競争相手は?

「水素エンジン車の競争相手は、同じ水素燃料を使う燃料電池車(FCV)だけであろうか?」

最近、急速に合成燃料(e-fuel)の話題が拡大している。基本的に、e-fuelを使う場合は現状エンジンでの駆動が可能なため、車体価格は現状維持である。しかし、e-fuelは、水素とCO2を高温・高圧にして反応させるため、収率は6~7割で300~700円/ℓと高価格である。

2000年代に入り、本田技研工業やトヨタ自動車がFCVを発売した段階で、圧倒的にエネルギー変換効率の高いFCVに軍配は上がった。しかし、FCVの普及に伴い車体価格が下がるとの見通しが外れたのである。そこで、水素エンジン車による低コスト化に期待が移った。

次に、3車種の比較を示す。水素エンジン車は水素タンクなど開発課題が残されており車体価格は未定で「水素エンジン車 ≦ FCV」とし、水素エンジン車に比べてFCVでは高純度水素を使うため燃料価格は「水素エンジン車 ≦ 燃料電池車(FCV)」とした。また、エネルギー効率は無視した。

■車体価格:e-fuel車 < 水素エンジン車 ≦ 燃料電池車(FCV)

■燃料価格:水素エンジン車 ≦ 燃料電池車(FCV)< e-fuel車

すなわち、水素エンジン車の車体価格が現状のガソリン車並みとなれば水素エンジン車が優位で、e-fuel価格が水素並みとなれば、e-fuel車が優位となる。トヨタ自動車は、e-fuel価格が下がるのを座して待つよりも、積極的に水素エンジン車の車体価格を下げる戦略に出ている。

しかし、熱効率の低い水素エンジン車が車体価格の低コスト化のみで、FCVと競合できるのかは疑問である。持続可能な真のカーボンニュートラルをめざすには、エネルギー効率向上も実現する必要があるが、エネルギー効率に関して燃料電池車の優位性は変わらない。

水素エンジン車の開発が、従来のガソリンエンジン車のサプライチェーン延命が目的であってはならない。CDから、再びレコード盤に戻るような懐古趣味の市場は限定的である。既に、楽曲はダウンロードの時代に入っている。

水素ステーションの設置状況

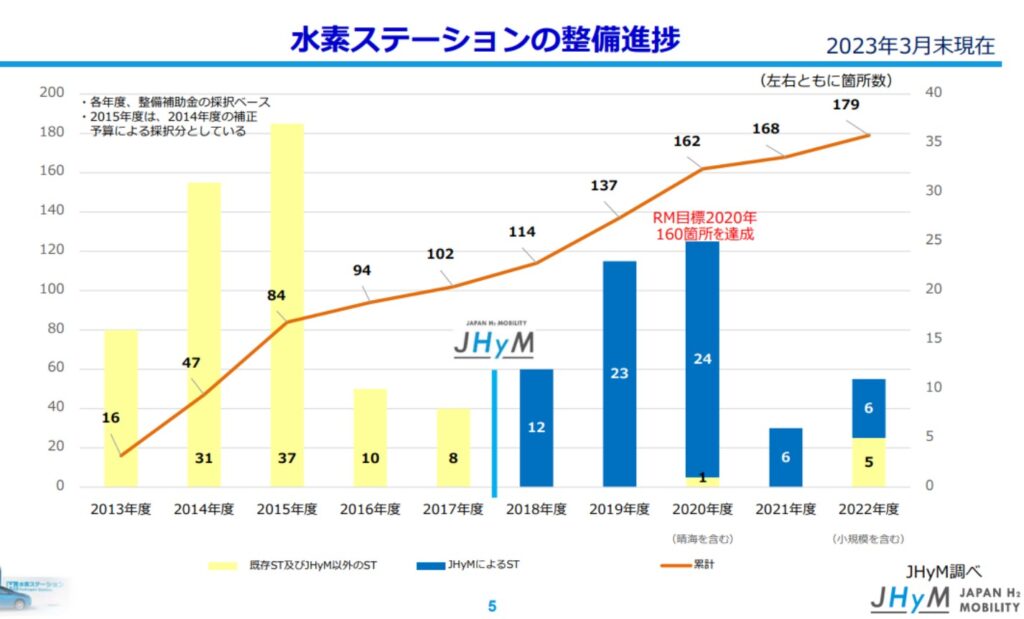

日本水素ステーションネットワーク合同会社(JHyM)によれば、政府補助金制度のもと、2020年の設置目標の160カ所をクリアし、2023年3月、全国で運用されている水素ステーションは179カ所に達した。しかし、2025年4月には156カ所に減少し、2025年の設置目標の320カ所の達成には程遠いのが現状である。

水素ステーションの設置目標

2023年6月、日本の水素基本戦略が6年ぶりに改定され、水素ステーション整備目標が積み増された。

補助金による水素ステーションの整備方針

今後の整備方針は、乗用車のみならず、商用車、港湾、さらには地域の燃料供給拠点など、より多様なニーズに応えるマルチステーション化を図りながら、需給一体型の最適配置を効果的に進める。特に、大規模な水素ステーションの整備に関しては、税制措置等を含め政策リソースを拡充する。

規制は、引き続き安全の確保を前提とし、検査・試験方法の見直しを含む合理化・適正化を進め、更なる規制見直しを通じて水素ステーションの整備費、運営費の低減に努める。2030 年度までに900基を 1000 基程度の整備目標の確実な実現を目指すと変更した。

2021年10月、経済産業省はFCV普及に向け、小型水素ステーション整備に乗り出すと表明。既設の水素ステーションは、工場で製造した水素を運び込むオフサイト型が主流であり、充填能力は5~6台/h、整備費は約4億円で補助金を使っても事業者は約1.5億円が必要である。

そこで2022年度を目途に、設置場所で水電解により水素製造するオンサイト型を想定し、充填能力は1~2台/h、整備費は約1.5億円(補助金を使えば事業者は約0.5億円で済む)の小型水素ステーションを新たに補助金対象とした。初期費用が下がれば、FCV台数の少ない地方でも設置が進むと想定した。

2023年7月、経済産業省はFCバスとFCトラックを早期に普及させる重点地域を2023年度に選定。水素ステーションの整備で先行する東京圏、愛知県、福島県が有力で、企業への補助、設備や運営に関する規制緩和も検討する。政府は、2030年までに小型FCトラック1.2~2.2万台、大型FCトラック5000台の導入をめざす。

2023年10月、国土交通省は、高速道路で水素ステーション整備を促すため規制を緩和。道路法では道路区域とされる駐車場などには、ガソリンスタンドやEV用充電器に限り設置可能としているが、水素ステーションを対象に加える。道路法を改正し、2024年4月からの施行をめざす。

2025年3月、環境省は水素ステーションの供給先を拡大する実証事業を始める。4月にも委託先を公募し、国の全額負担で2025年度中の実施をめざす。近隣工場とパイプラインでつなぎ水素供給したり、トレーラーで離島・山間部に水素運搬する手法を検討する。3〜5年かけて水素需要も調査する。

2025年3月、経済産業省が、「第1回燃料電池商用車の導入促進に関する重点地域」の募集を実施。対象は地方公共団体(都道府県・市町村)で、募集期間等は2025年3月27日~4月15日。重点地域に選定されると、水素ステーション整備費の2/3が補助されるほか、水素1kg当たり約700円が支援される。

2025年3月、愛知県は2030年度までにFC商用車を7000台普及させる。内訳は小型トラック5800台、大型トラック1020台、バス180台。2030年度の政府目標は全国で計2万8000台のFC商用車で、その1/4分を愛知県で担い、約1.5万トン/年の水素需要を生み出す。県は補助制度を拡充して採用を後押しする。

2025年5月、経済産業省は福島、東京、神奈川、愛知、兵庫、福岡の6都県とその周辺地域で、FCトラックやFCバス向けの水素燃料費の補助を始める。水素とディーゼル燃料の価格差の3/4程度となる700円/H2-kgを、重点地域内の約90の水素ステーション向けに水素の調達費などを補助する。

FCトラックは、国内ではヤマト運輸や日本郵便などが配送向けにおよそ160台で、経済産業省は脱炭素に向け2030年までに1.7万台以上の普及が必要とみている。

2025年10月、東京都内の水素ステーション設置が20カ所と、2021〜22年度のピーク時(23カ所)から後退。都は商用FCV導入支援を拡充し、水素ステーション整備を後押しする。9月に「TOKYO H2」プロジェクトで、300台程度の都内を走る商用FCVを、2030年度に5000台、2035年度に1万台に引き上げる。

水素ステーションを2025年度に50カ所以上、2030年には150カ所としてきた2021〜22年度の普及目標を、設置数を2030年に40基、2035年は100基と見直した。

都は2025年度からFCVタクシーへの補助も新たに始めた。国の補助に都が1台あたり最大370万円上乗せし、LPガスで走る一般的なタクシーと同額で導入できるようにする。5年で5台以上導入したり、営業所に水素ステーションを整備する場合は240万円を加算する。

現在、愛知県内のFC商用車は十数台にとどまる。小型FCトラックの販売価格は約4800万円/台、従来のディーゼルエンジントラックの約8倍、政府や県の補助制度を活用すれば1500万円/台前後で購入できるが、それでも2.5倍である。経済性を追求する物流事業者への負担は大きい。

何事も高い目標を設定して努力することは必要である。 しかし、”補助金頼み”で進めてきた結果、これまで何度も目標未達を繰り返してきた「燃料電池」である。20年前と同じ過ちを繰り返さないよう、熟考する必要がある。

水素ステーション整備の進捗

日本水素ステーションネットワーク合同会社(JHyM)によれば、2020年の設置目標の160カ所はクリアし、2023年3月現在、全国で運用されている水素ステーションの数は179カ所に達した。しかし、2025年4月には156カ所に減少し、2025年の設置目標の320カ所、2027年の500カ所の達成には程遠い。

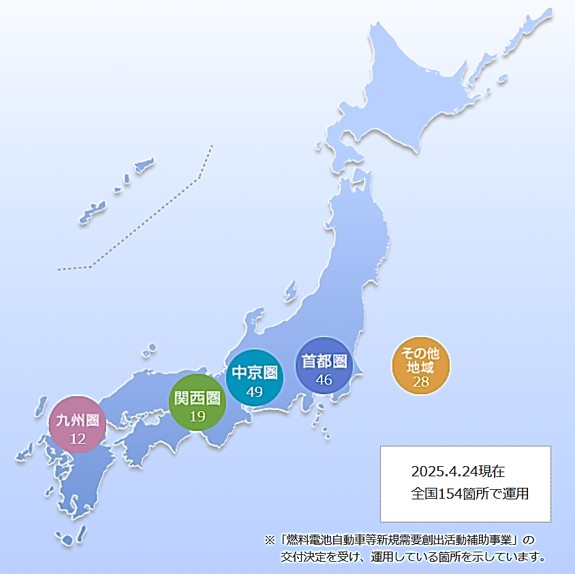

また、水素ステーションの設置は37都道府県にわたり、稼働中は151カ所である。内訳は首都圏:43カ所、中京圏:49カ所、関西圏:18カ所、九州圏:12カ所、その他:29カ所で、今後も四大都市圏とそれらを結ぶ幹線道路沿いを中心に整備される予定。(2025年7月7日時点)

次世代自動車振興センターによると、2025年4月時点で水素ステーションは全国154カ所で、ガソリンスタンドの約2.7万カ所や、EV急速充電器の約1.1万口と比べてはるかに少ない。

2019年以降の水素ステーション設置動向

2019年3月、JERAが水素事業への参入を発表。東京電力フュエル&パワー、JXTGエネルギーと共同で、大井火力発電所の一角に、都市ガスを改質するオンサイト型の東京大井水素ステーション(水素供給能力:14400Nm3/日)を設置した。

2020年8月からENEOS水素サプライ&サービスとして稼働しており、東京五輪・パラリンピック2020で導入したFCバス100台への水素供給拠拠点である。

2019年12月、東芝エネルギーシステムズと敦賀市は太陽光発電の電力により水素を製造し、FCVに充填できるシステム「H2One ST Unit」を市内に導入し、オンサイト型水素ステーションを開設した。しかし、2024年6月、相次ぐ故障が原因で撤去された。

2022年8月、福岡市は西部ガス、正興電機、豊田通商、西日本プラント工業、三菱化工機と連携して実証試験を実施し、生活排水の処理過程で発生するバイオガスから水素をつくりFCVへ供給する水素ステーションの運営と機能強化を発表した。水素価格は1210円/kgを予定している。

2023年4月、ENEOSは、「綾瀬スマートIC SS(神奈川県綾瀬市)」に水素ステーションを開所した。アセントが運営し、セルフ充填式を採用したサービス・ステーション併設形式である。トレーラーで配送される圧縮水素(オフサイト方式)を採用している。

2023年4月、北海道・札幌宣言が発表された。脱炭素エネルギー基地化をめざし、2030年にFCV3000台、FCバス・FCトラック合計約20台の導入を計画。現在は北海道には3カ所に水素ステーションが設置されているが、4カ所以上の水素ステーションの設置をめざす。

札幌市は「環境首都」づくりに取り組む。2024年夏に総額9億円で大通東5〜6丁目(商業施設「サッポロファクトリー」近隣の282m2)に定置式水素ステーションを設置し、道内初の大型車両向け水素供給拠点とする。

2023年11月、東京都は商用車向けの大型水素ステーションを、2030年すぎに都内50カ所に整備。現在、都内の大型水素ステーション(供給能力が500㎥/h以上)は5カ所。重点エリアを決めて整備計画を推進し、国の制度に加えて10億円を上限に整備費を全額助成し、運営費も助成する。

FCバスは上限5000万円/台、小型FCトラックは上限1300万円/台まで助成し、水素ステーション整備に2000万円/台を上乗せする。2023年8月末で都内にFCバス約100台、FCトラック約30台が導入された。

2024年3月、ENEOS水素サプライ&サービスが、晴海4丁目から移転・整備した「東京晴海水素ステーション」が開所。FCV、FCトラック、FCバスに供給し、水素パイプラインでオリンピック選手村跡地の集合住宅の定置式燃料電池にも配給。都市ガス改質(オンサイト型)で、供給能力:300N㎥/hである。

2024年4月、コスモ石油マーケティング、岩谷産業、岩谷コスモ水素ステーション合同会社は、「岩谷コスモ水素ステーション平和島を開所。京浜トラックターミナル平和島SSに併設され、液化水素貯蔵(オフサイト型)で、供給能力: 60kg/hで、FCトラックへの短時間充填を可能とした。

2024年5月、伊藤忠商事、伊藤忠エネクス、日本エア・リキードは、福島県のエネクスフリート本宮インターSS隣接地に大型商用車対応の「本宮インターチェンジ水素ステーション」を開所。24時間365日営業で、大型FCトラック向けに洗車や休憩のサービスを提供する。

2025年4月、エア・ウォーターが、札幌市内で水素ステーションを開所。北海道曹達で製造した化石燃料由来のグレー水素を供給、供給能力:500N㎥/h 以上、供給圧力:82MPaで、FCVは70台/日、FCバスは1日あたり14台/日に充塡可能。石狩市の洋上風力発電によるグリーン水素の調達も視野に入れる。

2025年4月、コスモ石油マーケティングと岩谷産業の共同出資会社の岩谷コスモ水素ステーション合同会社は、「岩谷コスモ水素ステーション有明自動車営業所」の営業を開始。東京都交通局有明自動車営業所内に位置し、国内で初のバス営業所内で運営する水素ステーションである。

三菱重工業製の液化水素ポンプを採用し、液化水素貯蔵(オフサイト型)で、充填圧力:82MPa、供給能力:120kg/h以上。2台同時の充填が可能で、民間バス会社への利用も拡大する。

2025年4月、産業ガス大手のエア・ウォーターは、札幌市内に水素ステーションを開所。FCバスやFCトラックなどの大型燃料電池車にも水素充塡できる定置式水素ステーションは道内で初めてで、価格は2200円/kgで、km換算するとガソリンとほぼ同等の水準である。1日2〜3台の利用を想定している。

脱炭素の実現には水素ステーションでの水素供給を、従来の化石燃料改質によるグレー水素から、再生可能エネルギー電力によるグリーン水素に替える必要がある。しかし、経済的な理由で、高価なグリーン水素への変換は遅々として進まないのが現状である。

現在、グレー水素供給の水素ステーションは政府や地方自治体の手厚い補助金により開所・運営されており、自立には程遠い。水素社会実現に向け”補助金漬け”が常態化していることは大きな問題であが、その根底には”いまだに豊富で安価な水素が供給できない”ことがある。