常識と非常識と脱常識

常識と非常識の見極め

常識(Common sense)とは、「誰でも知っているありふれたこと」の意味であり、広辞苑によれば「良識、社会通念、一般知識」と解釈されている。この常識は人が社会において生きるための重要な知識であるが、個々人によって必ずしも一致してはいない。

往々にして、「自分の常識は、他人にとっては非常識」であることが多く、その見極めが必要である。

この常識は様々な主体(世界、国、地域社会、企業、学校、家庭など)において存在し、取り巻く環境と時間により変わり得るものである。例えば、国レベルで考えるとその国の中だけで通じる常識が存在し、その常識は国が過去に経験してきた歴史と、現在置かれている周辺環境など時間経過により変化する。

一方、非常識(Lack of common sense)とは、「常識に外れていること、常識のないこと」の意味であり、「思慮に欠けた、ばかげた」など、少し悪い意味で使われることが多い。

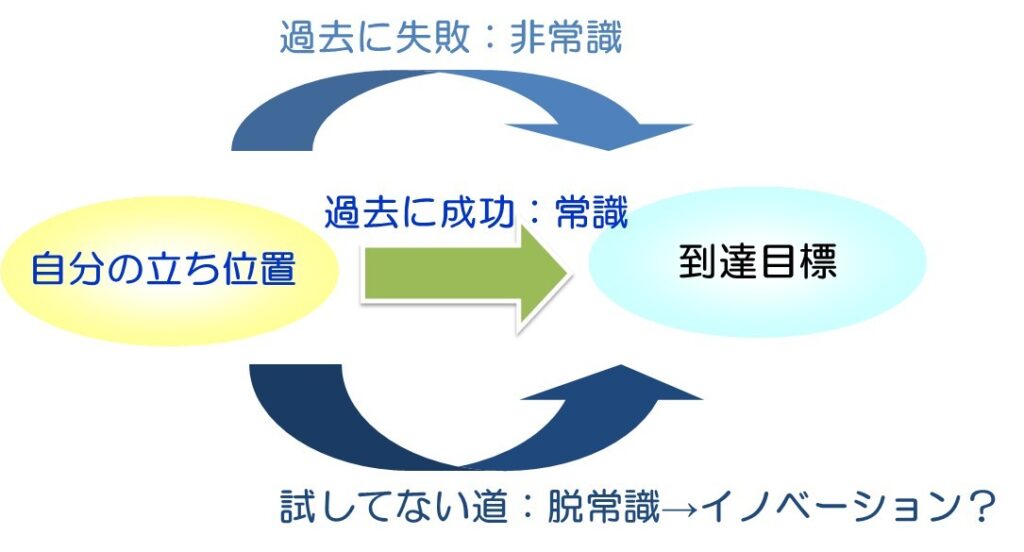

人は過去の成功体験に基づいて常識を作り出す。過去の失敗体験は非常識として認識されるが、常識ではないもの(常識から外れたもの)も非常識と考えがちである。これらの非常識も様々な主体(世界、国、地域社会、企業、学校、家庭など)で存在し、取り巻く環境と時間により変化する。

人が社会において生きるためには失敗しないこと、同じ失敗を繰り返さないことが重要である。そのためには常識を外さないことが重要である。実際に、多くの人々が過去の成功体験に沿って行動するという道を選んでいることからも明らかである。

英国の科学者ウィリアム・ヒューウェルの「失敗は成功のもと(Every failure is a step to success)」の名言にあるよう、もし失敗したら失敗の原因を良く見極めて反省し、同じ失敗を繰り返さないよう心がければ成功への道が開かれる。

脱常識は成功への道か?

それでは常識のみを追求すれば成功するのであろうか?大きな失敗はしないであろうが、従前の成功体験の繰り返しのみでは新味がなく、取り巻く環境と時間が異なれば、以前の成功体験が通用しない場合も出てくる。また、二番煎じの域を出ないため成長性と発展性に欠ける。

社会が様々な意味で急速に膨張し続けている現在では、成長性・発展性がない道の先に成功はありえない。人が真に成功するためには、目標達成に向けて新しい道を試してみる必要がある。すなわち、脱常識(De-common sense)の道を模索することも重要な意味を持つ。

脱常識の道は、その道の常識と非常識を見極めた専門家との議論の過程で出てくる新しいアイデアが大きなヒントになるであろう。「虎穴に入らずんば虎子を得ず(High risk, high return)」、何ごとも、危険を冒さなければ真の成功を収めることは出来ない。

カーボンニュートラルはどうなる?

米国で行われている社会実験

2000年代に入り米国の財政赤字は拡大傾向にある。米国財務省が発表した2024年度(2023年10月~2024年9月)の財政赤字は前年比8%増の1兆8330億ドル(約270兆円)に拡大し、新型コロナ禍の時期を除き過去最大である。債務の利払いは初めて1兆ドルを超え、社会保障、医療、軍への支出が膨らんだ。

財政赤字を無限に拡大する政策はありえない。財政赤字対策の常識は、歳入の増加(増税など)と歳出の削減(支出の見直し)である。しかし、2025年7月、トランプ米大統領は、看板政策である3兆4000億ドル(約490兆円)規模な減税・歳出法案を成立させた。いわゆる「大きくて美しい法案」である。

同法による減税規模は4兆5000億ドルと膨大で、歳出の削減は1兆1000億ドルであり、差し引き3兆4000億ドルの大幅赤字である。この赤字を”トランプ関税による経済成長の促進”と”減税による消費活動の活性化”により、歳入の増加(税収増)を実現して解消するねらいであろう。

この「大きくて美しい法案」の問題点は、セーフティーネットやクリーンエネルギー分野の歳出削減にある。医療や食料に関する支援プログラムの削減で数百万人の国民が健康保険を失い、EVや風力電・太陽光発電などへの優遇措置の廃止により気候変動対策が大幅に遅れると予想されている。

従来の常識から逸脱した戦略は「非常識」に見えるが、トランプ政権はこれを「脱常識」と捉えて壮大な社会実験を始めた。実験の結果を待つしかないが、仮に失敗したら即時に失敗の原因を良く見極めて反省し、同じ失敗を繰り返さないことが重要である。

しかし、何をもって”成功”あるいは”失敗”と判断するかの評価基準が難しい。常識的には”財政赤字の改善”であるが、、、、評価基準まで脱常識とならないことを祈るのみである。

気候変動対策はどうなる?

2025年1月、トランプ大統領は、地球温暖化対策の国際的な枠組みである「パリ協定」からの離脱を表明した。国連グテーレス事務総長が米国から「パリ協定離脱」の通告を受けたことを明らかにし、正式な離脱は2026年1月27日になる。

2025年9月、温暖化ガスの排出削減に向けた世界の動きが鈍いと報道された。国連の国際枠組みが義務付ける新たな温室効果ガス削減目標は、期限を過ぎても8割以上の国・地域が未提出である。”米国のパリ協定からの離脱”が、気候変動対策に向けた機運を一層押し下げたことは間違いない。

2025年11月にブラジルで予定される第30回国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP30)での各国の動向が気になる。米国に続いてパリ協定から離脱する主要国が現れると、一挙にドミノ倒しとなる可能性が危惧される。

フランス、ドイツ、英国、イタリアなど先進諸国のほとんどが財政赤字に直面し、政情不安定となっている。パリ協定から離脱すれば、大幅な歳出の削減(気候変動対策費の見直し)ができるが、国際的な非難を受けることを恐れている。

日本の財政赤字は?

ところで、日本の財政赤字はさらに深刻である。2025年3月末の時点で1323兆7155億円に達し、9年連続で過去最大を更新している。先進国の中でも飛びぬけて財政赤字が多いことは周知の事実であり、財政赤字を無限に拡大する政策は非常識といわざるを得ない。

同じことの繰り返しになるが、財政赤字対策の常識は、歳入の増加(増税など)と歳出の削減(支出の見直し)である。これによる健全な経済成長の促進(税収増)が重要であることはいうまでもない。

歴代政権による財政赤字対策:

■アベノミクス継承の菅政権では、2020年10月に「2050年カーボンニュートラル」宣言を行い、気候変動対策と経済成長を両立させる「グリーン成長戦略」を提唱するにとどまった。

■増税メガネがあだ名の岸田政権では、たばこ税増税、法人税増税、所得税増税、復興特別所得税の期間延長などの他、一般には気づきにくいステルス増税などで歳入の増加(増税など)を進めた。

■少数与党の石破政権では、2025年2月、「第7次エネルギー基本計画」と「GX2040ビジョン」を閣議決定し経済成長の指針を示すが、野党からの消費税減税の追求を受けて志半ばでとん挫した。

日本の財政赤字は年々拡大している。国内の現状を鑑みて、歳入の増加(増税など)を求めることは無理であろう。打てる手は、歳出の削減(支出の見直し)である。

政府は、気候変動対策と経済成長を両立させる「グリーン成長戦略」の実現に向け、官民合わせて150兆円規模の投資を計画。この投資の中に無駄はないであろうか?米国の政府効率化省(DOGE)ではなく、日本流で緻密・厳密に無駄の排除を行う仕組みが必要な段階にきている。

コメント