2024年の太陽光モジュール出荷量の国別シェアの1位は中国で全世界出荷量の83%を占めた。2位はマレーシア、3位はベトナムである。ただし、マレーシアの生産能力の約80%は中国企業が占め、残りは米国のファースト・ソーラーと韓国のハンファQセルズである。

中国が世界の太陽光サプライチェーンを支配することに脅威を感じる国々は、何らかの対策を講じているが、日本の対策は見えてこない。

世界で進む太陽光パネル生産量の急増

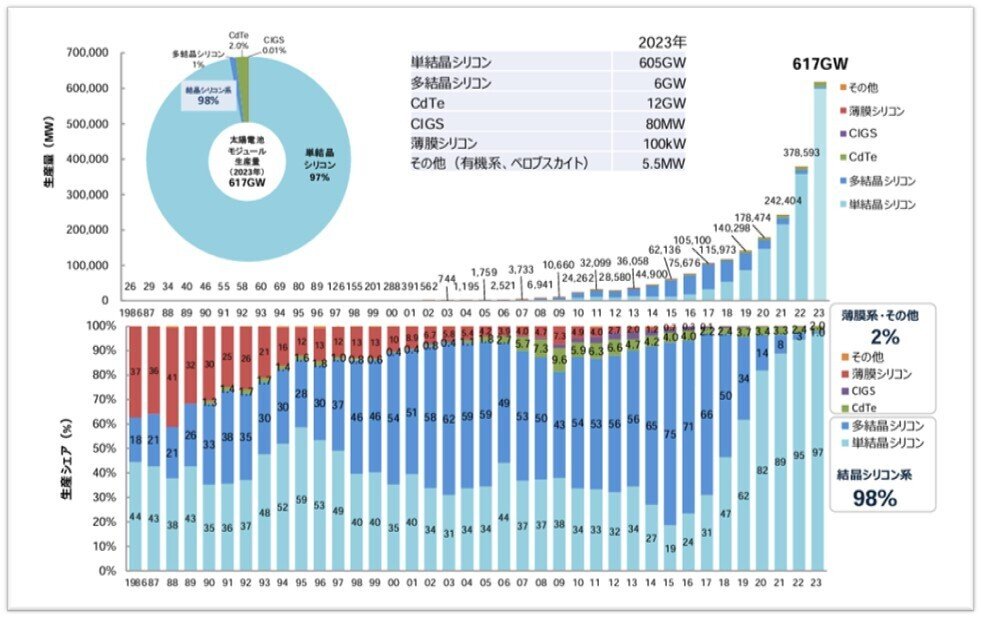

世界の太陽光モジュールの生産量は、2020年代に入ると中国メーカー各社が増産を進めたことで、2021年には前年比36%増の242GWになり、全生産量の75%である182GWが中国で生産された。生産量は一桁小さいが、ベトナム、マレーシア、韓国、インドなどでも増加傾向にある。

2022年7月、国際エネルギー機関(IEA)は太陽光パネルの主要製造段階での中国シェアが8割を超えると予測した。2021年にはポリシリコンの世界生産能力の79%を占め、その42%は新疆ウイグル自治区である。主要素材のポリシリコンやウエハーは、今後数年で中国シェアが95%になる。

その結果、中国で火災や自然災害が発生すれば世界への供給が滞り、将来的に価格上昇につながる可能性がある。特に、中国と西側諸国の対立が深まれば輸出が止まるリスクもあるため、生産地の多様化を進めるよう警鐘を鳴らした。

その後も中国メーカー各社の増産は続き、世界の太陽光モジュールの生産量は、2022年に前年比56%増の379GW、2023年に63%増の617GWと急拡大を続けている。この生産量拡大の影響で、太陽光パネルの価格は劇的に下落している。

ただし、2013 年までには太陽電池セル生産量、2014年以降は太陽電池モジュール生産量で集計

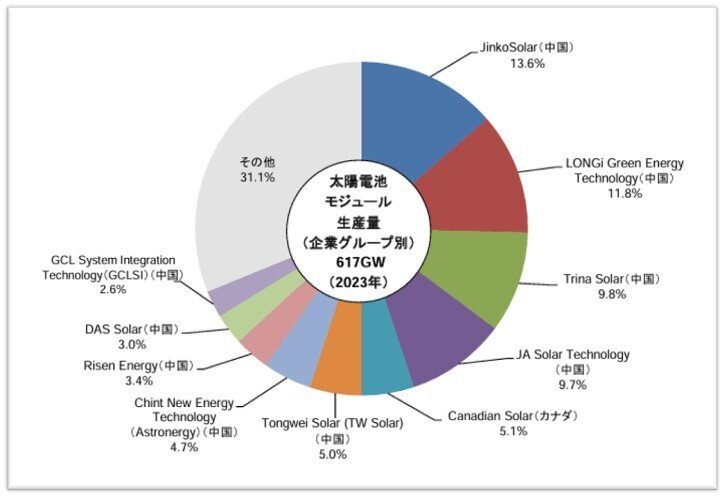

2023年の世界の太陽電池モジュールのメーカー別生産量は、1位は中国の 晶科能源(Jinko Solar)でシェアは13.6%、2位は中国の隆基緑能科技(Longi Green Energy)で11.8%、3位は中国のトリナ・ソーラー(Trina Solar)で9.8%、4位は中国のJAソーラー(JA Solar Technology)で9.7%、5位は中国系カナダ企業Canadian Solarで5.1%である。

2023 年、太陽光モジュール生産量が50GW超の企業が上位4社でいずれも中国企業となり、上位10社についても中国企業と中国系企業Canadian Solarにより世界の68.9%を占めているのは驚異である。

2023年11月、エネルギー調査会社ウッド・マッキンゼーは、2026年にかけて中国が太陽光発電設備の世界シェア8割超を独占する見通しを示した。中国が世界の太陽光サプライチェーン(供給網)を支配し、競合との技術と価格の差を広げることに懸念の声が広がっている。

2024年2月、日経クロステックは、中国の太陽光メーカーの驚異的な設備投資で太陽光パネルの価格低下が進み、その傾向は今後も続くと報じた。エネルギー・資源価格の高騰、世界的なインフレ、風力発電がコストアップに転じたにも関わらず、中国メーカーによる供給過剰が継続している。

2025年5月、SPV Market Researchの最新レポート「Solar Flare」によると、2024年の全世界での太陽電池出荷量は、結晶シリコン系と薄膜系を合わせ、連系出力ベースで前年比37%増の770GWに大きく拡大した。

1位は中国のJinko Solarでシェアは10%、2位は中国JA Solar Technoligy、3位は中国のTrina Solar、4位は中国のTongwei Solar、5位は中国のLongi Green Energyで、中国企業がトップ5を独占した。

2024年の出荷量の国別シェアの1位は中国で全世界出荷量の83%を占めた。2位はマレーシア、3位はベトナムである。ただし、マレーシアの生産能力の約80%は中国企業が占め、残りは米国のファースト・ソーラーと韓国のハンファQセルズである。

以上のように、中国企業による太陽光パネルの供給過剰が続けば、太陽光発電の導入が短期的に加速されることは間違いない。しかし、日本を始めとした欧米・東南アジアの競合メーカーは、価格競争に負けて撤退が加速されることも間違いない。

問題は、このような状況が持続可能ではありえない点にある。そのため、中国が世界の太陽光サプライチェーンを支配することに脅威を感じる国々は、何らかの対策を講じているが、日本の対策は見えてこない。

米国はインフレ削減法(IRA:Inflation Reduction Act of 2022)により、は太陽光発電や蓄電池の拡大をめざし、北米域内での生産活動を支援する政策を打ち出した。米国エネルギー省(DOE)によれば、2025年1月時点で米国内の太陽電池モジュール生産能力は53GW/年に達した。

欧州では、太陽光発電やEV(蓄電池)に関して中国のダンピング(不当廉売)調査を進めている。また、2022 年12月設立の欧州太陽光発電産業同盟(Solar PV Industry Alliance)は、2025年までに欧 州での太陽電池生産能力を30GW/年に拡張する目標を掲げている。

太陽光パネルの変換効率向上の動き

2012年に中国などのメーカーが、「裏面不動態型セル」(PERC: Passivated Emitter and Rear Cell)の生産を開始した。PERCはセル裏面側にパッシベーション層(不活性化層)を形成して、キャリア(電子と正孔)の再結合で生じる発電ロスを抑制する技術である。

2015年からSi(シリコン)にB(ホウ素)をドープしたp型半導体を使ったp型PERCの生産が増強され、2019年には本格的な生産に拡大した。

その後、さらなる変換効率の向上をめざし、2022年にはSiにP(リン)をドープしたn型半導体を使ったn型PERCの生産が、p型PERCの生産量を上回る。n型PERCは低照度でも発電が可能で、高温時の発電量低下が少なく、劣化しにくい特長を有している。

2021年には、太陽光パネルの全生産量の97%が結晶シリコン(236GW)で、内訳は単結晶シリコン(215GW、89%)の増加が継続し、多結晶シリコンが大きく減少した。

一方、薄膜太陽電池は変換効率の伸び悩みで結晶シリコンとの価格競争に負け、薄膜シリコンとCIGS薄膜はメーカー各社が相次いで事業を撤退し、CdTe薄膜は米国ファーストソーラー1社の生産となった。

2022年には、太陽光パネルの生産量の97%を単結晶シリコンが占め、多結晶シリコンは1%を切り薄膜太陽電池のシェアを下回った。単結晶シリコンのn型PERCが総生産量の半分以上を占め、p型PERCは減少した。

2022年には、多くの太陽光パネルメーカーがn型PERCの製品化を発表し、n型TOPCon(Tunnel Oxide Passivated Contac、量産型トンネル酸化膜パッシベーションコンタクト)を中心に、さらなる高出力・高効率化に向けた開発が進められている。

■ジンコソーラーのn型TOPCon(Tunnel Oxide Passivated Contac):

2022年12月、バルクデフェクトパッシベーション技術、新型ポリシリコンコンタクト、金属シリコン界面再結合抑制技術などを開発し、大型化した182mm角のn型TOPConセルで最大変換効率26.4%を達成。最新シリーズ「Tiger Neo」は、このn型TOPConを量産化したモデルで変換効率は23.23%である。

■チントソーラーのn型TOPCon(量産型トンネル酸化膜パッシベーションコンタクト):

182mm角のn型TOPConセルの量産化で先行し、「ASTRO N」の名称で販売。p型とのコスト差を最小に抑えながら、2023年中に生産するモジュールの60%、2025年には90%をn型に切り替える。

■トリナソーラーのn型TOPCon“トリプルカット”:

大型の210mm角のn型TOPConセルを採用し、1枚のセルを3分割することで電流値を国産パワコン適合レベル(11A以下)に抑えたn型TOPCon“トリプルカット”セルを実用化した。210mm×182mmの特殊セルによるモジュールもラインアップ。

■ライセンエネルギーのn型HJT(Heterojunction technology、超高効率ヘテロ結合技術):

2019年から158mm角のn型HJTセルの開発・生産を進め、2022年には210mm角セルを採用した大出力(700W)の「Hyper-ion」シリーズを販売している。表裏対称の構造で両面発電が可能、温度係数が低く、独自の封止技術で、劣化率を0.25%/年に抑えている。

■ロンジのn型TOPConとn型HJT、p型HPBC(Hybrid Passivated Back Contact)

2021年4月にn型TOPConで変換効率25.09%、同6月にn型HJTで25.26%を達成。ただし、2022年11月に182mm角のp型HPBCセルを採用した「HI-MO6」(変換効率:26.81%)を発表し、2023年12月にはセル変換効率27.09%を達成した。当面はp型半導体で高出力・高効率化をめざす。

「HI-MO6」はセル表面に配線がないバックコンタクト型で、高出力で配線は裏面側に一直線とし信頼性を高めている。フォトリソグラフィーでパターニングするプロセスを、安価なレーザーパターニングに切り替えたことで変換効率も向上した。

2023年、太陽光モジュールの生産量である617GWの内訳は、単結晶シリコン系が605GW(97%)と圧倒的に多く、多結晶シリコン系が6GW(1%)、CdTeの薄膜系が12GW(2%)で、世界の太陽光モジュールは単結晶シリコン系で占められている状況になった。

ただし、2013 年までには太陽電池セル生産量、2014年以降は太陽電池モジュール生産量で集計

ところで、2024年2月、東京ビッグサイト「第18回国際太陽光発電展(PV EXPO)」で、軽くて曲げられる結晶Si型太陽光パネルが出展された。特性がベロブスカイト型太陽電池と競合するため、今後の動向が注目される。

PHONO Solar(中国機械工業集団)製パネルは出力:440W、変換効率:20.3%である。SPIC Solar(国家電力投資集団)製パネルは出力:420W、変換効率:19.5%で、共にガラス基板型より7割程度軽い。

コメント