はじめに

はじめに 今、注目されている天然水素(Ⅳ)

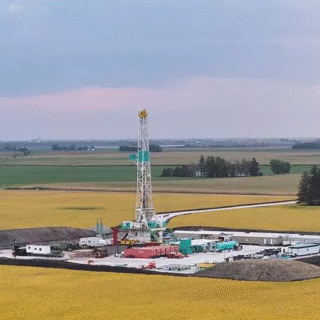

天然水素への「エネルギー変革」の第一歩は、”良好な天然水素鉱床”の発見である。とにかく、高純度な天然水素が豊富に回収できる天然水素鉱床が1カ所でも発見されると、「エネルギー変革」は加速的に進むことを過去の例が示している。資金の豊富なメジャーが動くと本格化する。それまでスタートアップ各社の頑張りに期待したい。

はじめに

はじめに  はじめに

はじめに  はじめに

はじめに  はじめに

はじめに  はじめに

はじめに  エネルギー

エネルギー  エネルギー

エネルギー  自動車

自動車  船舶

船舶  船舶

船舶