燃料の液化天然ガス(LNG)は、メタンを主成分とする天然ガスをー162℃の超低温に冷却・凝縮して容積を約1/580にしたものである。石炭や石油と比べて燃焼時のCO2排出量やNOx(窒素酸化物)の排出量が少なく、SOx(硫黄酸化物)とばいじんが発生しない比較的クリーンな化石燃料である。

国内のLNG焚き火力発電の導入は、ガスタービンと蒸気タービンを一軸に組み合わせたガスタービン複合サイクル(GTCC)発電方式が主流であり、ガスタービンの高温化がプラント効率向上に大きく寄与する。トランプ米政権がLNG増産に向かう中で、再びGTCCは脚光をあびるのか?

複合サイクル発電とは

国内の主流は、ガスタービンと蒸気タービンを一軸に組み合わせたガスタービン複合サイクル(GTCC:Gas Turbine Combined Cycle )発電方式である。(火力原子力発電技術協会、火原協会講座37 コンバインドサイクル発電 、2011年05月)

GTCCは、「ガスタービン」、「排熱回収ボイラ」、「蒸気タービン」、「タービン発電機」で構成されている。

LNG焚き複合サイクル発電の全体構成

最近では、2025年3月に五井ユナイテッドジェネレーション(GIUG)の五井火力発電所でGTCC発電システム3号機が稼働した。米国GE Vernova(ベルノバ)が開発した1650℃級ガスタービン「9HA.01」に東芝の蒸気タービンと発電機を組み合わせたもので、定格出力:78万kW、発電端効率(LHV):約64%である。

GIUGはJERA、ENEOS Power、九州電力の3社による共同出資会社である。

燃料はLNGで、2024年8月に1号機、2024年11月に2号機が稼働しており、3基の総出力:234万kWである。太陽光発電や風力発電などの変動性再生可能エネルギーの調整用電源として使われる計画で、連続運転可能な最低負荷運転レベルが低いのが特長である。

GTCCでは、貯留タンクから供給されたLNGを燃焼器で燃焼させ、高温の燃焼ガスでガスタービンを回転させて発電を行う。さらにガスタービンの高温排ガスを排熱回収ボイラに導き、得られた蒸気で蒸気タービンも回転させてダブルで高効率発電を行う。

通常の石炭火力発電などに比べて起動・停止が短時間(30分程度)で可能であり、高効率で燃料消費が少ないためCO2排出量も少ない。環境負荷低減はガスタービンの低NOx燃焼器と、排熱回収ボイラに設置された排煙脱硝装置により基準値以下に抑えられている。

発電用ガスタービン

発電用ガスタービンは小中規模向けの航空機転用型ガスタービンと中大規模向けの陸上設置型ガスタービンとに分類されるが、両者の構造に大差は無く、航空機転用型は軽量・薄板構造で機動性に優れるのに対し、陸上設置型は長時間のフル運転に耐えるべく重量・厚板構造が採用されている。

発電用ガスタービンの主要部品は「圧縮機」、「燃焼器」、「タービン」に区分できる。大型機では3~5段の軸流タービンが採用され、動翼、静翼、翼を植え付けるディスクおよびそれらを両端から支えるシャフトから構成され、ディスクとシャフトはボルト締結構造、あるいは溶接構造が採用されている。

吸引された空気は「ガスタービン」の圧縮機で圧縮され、燃焼器内で燃料と混合後に着火される。急激に体積膨張した燃焼ガスはトランジションピースを通じてタービンに送り込まれ、静翼で流れの方向を制御されて動翼に吹き付けられ、回転エネルギーをローターに伝える。

中大型規模ガスタービンでは、複数の筒状燃焼器をローターの周りに並べたカン型燃焼器が使われる。

圧縮機で圧縮された空気は燃焼用に使うが、動静翼やケーシングなどの冷却用としても使われる。圧力比は空気流量あたりのタービン出力が最大となるように設計され、高温・大容量化とともに高くなり、排出空気温度も高くなる。最新のガスタービンでは圧力比が20~25程度に達している。

動翼と静翼内部には複雑な冷却流路が加工されており、圧縮空気で冷却されている。空気に比べて熱伝達率が1.5倍の蒸気冷却方式が採用される場合もあるが、現在主流の1600℃級のガスタービンでは、空気冷却方式が採用されている。

発電用ガスタービンは常時定格出力で運転をするため熱サイクル数は少なく、数万時間の高温クリープ寿命が問題となる。8000~12000h(起動回数450回程度)ごとに燃焼器点検時にケーシング越に行う目視検査(ボアスコープ検査)と24000h(起動回数900~1200回程度)ごとに開放検査を行い、メーカー許容値を判定基準として補修、あるいは部品交換が行われる。

しかし、最近では再生可能エネルギーの負荷変動への追従運転にGTCCが使われる場合が増えており、熱サイクル数が増加する傾向で、安全面から熱疲労寿命を考慮する必要が出てきている。

GEベルノバが開発した「9HA.01型」ガスタービンには、14段圧縮機が搭載されており、圧力比は約21である。航空機エンジンと同様に、現地交換可能な動翼翼根構造が採用され、燃焼器には7F型ガスタービンで使用実績の豊富な低NOx燃焼器「DLN2.6+」が採用されている。

タービンは4段構成であり、ガス温度が最も高い1段動翼には単結晶合金と遮熱コーティングが採用され、後段には温度に応じて一方向凝固材や多結晶材と遮熱コーティングが採用されている。また、大容量化による各段落の負荷分担を最適化するため、可変入口案内翼に加えて1~3段にも可変静翼が採用されている。

排熱回収ボイラ

ガスタービンで仕事を終えた排ガスは500℃以上と高温のため、排熱回収ボイラ(HRSG:Heat Recovery Steam Generator)に導入され、復水器から供給された純水を蒸気にして熱回収される。

HRSGの伝熱管は伝熱性能に優れた鋼製のフィン付チューブが使われ、設置面積を下げるためにコンパクト設計が行われている。また、ガスタービン排ガス中の窒素酸化物(NOX)を除去するため、アンモニア接触還元式の脱硝装置が備えられている。

蒸気タービンとタービン発電機

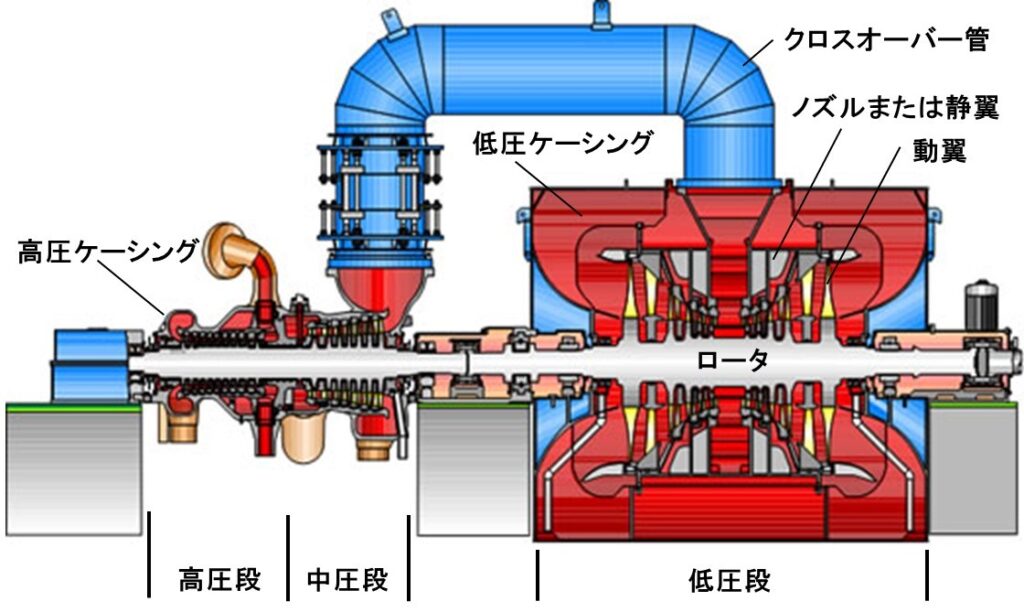

一般に、GTCC用の「蒸気タービン(混圧タービン)」では、排熱回収ボイラから高圧と中圧の蒸気供給を受け、中圧段から低圧段にはクロスオーバー管を通じて蒸気が供給される。各段落には圧力の異なる蒸気が供給され、静翼で蒸気の流れを制御してローターに植えつけられた動翼に吹き付けて回転力を得る。

蒸気タービンのローターは「タービン発電機」のローターに直結されており、発電機のコイルの中でローターに設置された磁石を回転させ、電磁誘導現象により電気に変換する。

五井火力発電所のGTCCでは、排熱回収ボイラ、蒸気タービン、タービン発電機に関する詳細な説明は見当たらない。一般に、横型自然循環3重圧再熱式HRSGが採用され、主蒸気圧力16 MPa、主蒸気・再熱蒸気温度600 ℃として再熱式昆圧タービンに供給され、水素間接冷却式発電機の採用が考えられる。

燃料の多様化

CO2 排出量削減には石炭火力発電、石油火力発電に比べて、LNG火力発電が有効なため電力会社を中心に、LNG焚きガスタービン・コンバインドサイクル発電の採用が進められている。しかし、資源の有効利用、燃料の供給安全性、さらなるCO2 排出量削減を考えて燃料多様化も重要である。

この燃料多様化については、現行のガスタービン技術では燃焼器を部分的に改良すれば十分対応可能である。そのため、LNG、石油の他に、石炭ガス化ガス、製鉄所副生ガス、メタノール・ジメチルエーテルなどがガスタービン燃料として多くの実績を有している。

今後、さらなるCO2排出量削減に向けて、バイオエタノール、バイオディーゼル、水素/アンモニア、再生可能エネルギー水素などの燃料を、ガスタービンに適用するための技術開発が行われている。

現状のガスタービン動翼は、Ni基超合金の高温クリープ寿命の観点から使用温度は概略1000℃以下となるよう冷却設計されている。一方で、熱疲労と使用する燃料による高温腐食が寿命に大きな影響を与える。

また、最近の著しいガスタービンの高温化により局部的に高温酸化が問題となる場合が生じているため、高温部品には耐食・耐酸化コーティングが広く採用されている。

コメント