2024年3月、三菱重工業は2023年のガスタービン受注実績(出力ベース)で世界シェア36%で1位と公表した。GEベルノバが27%、シーメンスが25%であった。得意とする大型機に限定したシェアは三菱重工業は56%、GEベルノバが23%、シーメンスが19%である。

ガスタービンメーカーの動向

2014年における事業用火力発電に用いられる大型(出力:10万kW以上)ガスタービンの世界シェアは、米国GEが約40%で、ドイツのシーメンスが25%、MHPSが20%弱、フランスのアルストムが10%強であった。2015年11月、GEがアルストムの発電・送配電部門を買収し、GEの世界シェアは50%超になった。

それから10年を経た2024年3月、三菱重工業は2023年のガスタービン受注実績(出力ベース)で世界シェア36%で1位と公表した。GEベルノバが27%、シーメンスが25%であった。得意とする大型機に限定したシェアは三菱重工業は56%、GEベルノバが23%、シーメンスが19%である。

米国マッコイ・パワー・レポート(McCoy Power Report)の調査では、三菱重工業は2022年の世界シェア33%(大型機に限定したシェアは49%)で1位であり、2年連続の首位である。

三菱重工業

三菱重工業は1960 年代にガスタービンに関して米国ウェスティングハウスと技術提携を行い、1100℃級ガスタービンのライセンス生産を進め、1986年にはイコールパー トナーシップを結んだ。

1998年にはウェスティングハウスの火力発電事業がシーメンスに買収されたため、1300℃級ガスタービン以降、1500℃級ガスタービン、1600℃級ガスタービンは三菱重工業の自社開発である。

2014年2月、三菱重工業と日立製作所は火力発電システムの統合会社である三菱日立パワーシステムズ(MHPS)を設立した。これにより国内のコンバインドサイクル発電システム市場は、GE-東芝グループ、MHPSの2強に加え、シーメンスー富士電機グループが新規参入する状況となった。

2020年9月、MHPSは三菱パワーに改称し、2021年10月、三菱重工業が三菱パワーを統合した。

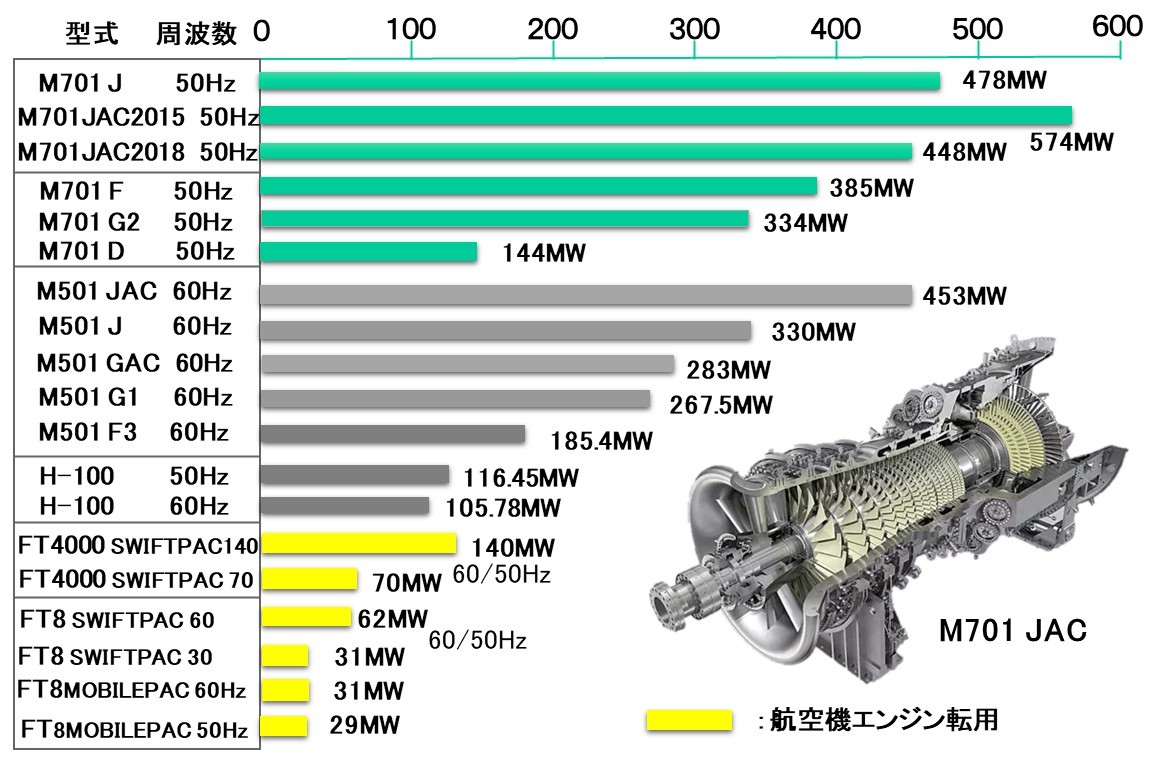

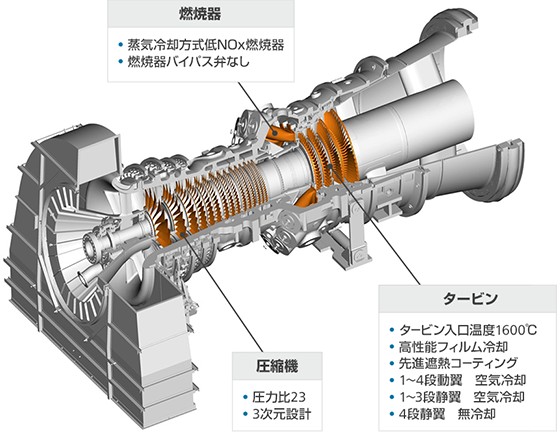

■大型ガスタービンは、D型ガスタービンは1100℃級、F型ガスタービンは1300℃級、G型ガスタービンは蒸気冷却の燃焼器を使った1500℃級ガスタービン、J型は空気冷却の燃焼器を使った1600℃級ガスタービンである。1650℃級JAC(J-series Air-Cooled)型は空気冷却である。

■中型ガスタービンは日立製作所が開発を進めてきた機種で、H-25型ガスタービンは1100℃級、H-80型ガスタービンは1300℃級である。

■航空機転用型ガスタービンのFT-8とFT-4000は、2013年5月に三菱重工業が買収したプラット・アンド・ホイットニー・パワーシステムズ(Pratt & Whitney Power Systems:PWPS)の開発機種である。

2019年2月、三菱重工業が買収した米国P&Wパワーシステムズは、航空機転用型ガスタービン「FT4000」を中核とするLNG火力発電所(出力:12万kW×3系列)をイスラエルに建設すると発表。

航空機転用型は短時間で起動し、再生可能エネルギーの出力変動に対応する電源として需要が高まっている。「FT4000」の受注は、米国、アルゼンチン向けに次いで3件目である。

2019年8月、JERAは、富津火力発電所1、2号系列のGTCC発電設備のうち13軸について、2016年2月から発電効率向上を目的にガスタービン等の取替を進め完了した。採用された1350℃級ガスタービン「H100」は点火から10分でフル稼働、1分間で25%の負荷変動にも対応できる。

2022年12月、東北電力上越火力発電所1号機で、1650℃級JAC形GTCC発電プラントの運転を開始し、出力:57.2万kW、プラント熱効率:63.62%を実現した。高温化には超厚膜化TBCが採用された。

2023年2月、4月、8月には、東京電力姉崎火力発電所(旧1~4号機、総出力:240kW)で既存発電設備を撤去し、新たにJERAが設置した1650℃級JAC形GTCC発電プラント(新1~3号機、総出力:195万kW)が相次いで運転を開始した。従来から、GTCCの発電機は三菱電機製が採用されている。

2024年3月、タイの独立系発電事業者(IPP)であるヒンコンパワーが、バンコクの西約100kmでLNG焚きGTCC発電所(総出力:140万kW)で、「M701JAC形」ガスタービン1号機の運転を開始。2025年1月には2号機の運転を開始した。

2024年10月、タイ最大のIPPであるガルフ・エナジー・デベロップメントと三井物産の合弁事業会社がラヨーン県のLNG焚きGTCC発電所(総出力:265万kW)で、「M701JAC形」ガスタービン1~4号機の運転を開始した。併せて、長期メンテナンス契約(LTSA)を締結した。

2022年10月には、チョンブリー県のGTCC発電所(総出力:140万kW)も完工し、総出力:530万kWとなる。

2025年2月、バーレーンの大手国営アルミニウム精錬会社アルバが保有する第5発電所に68.9万kWの「M701JAC形」GTCC火力発電設備(出力:68.9万kW)の増設プロジェクトが完工し、運転を開始した。中国のSEPCO III(山東電力建設第三工程有限公司)のコンソーシアムにより建設を進めてきた。

2025年4月、サウジアラビア中部のルマ―1発電所(出力:180万kW)と東部のナイリヤ―1発電所(同180万kW)のGTCC発電プロジェクト向けに「M501JAC形」ガスタービン計6台を受注した。ガスタービンは同国東部の補修サービスも手がけるダンマーム工場で組み立て、営業運転は2028年の予定。

サウジ電力会社、独立系発電事業者(IPP)のアクアパワー、韓国電力公社(KEPCO)が出資する特別目的会社(SPC)から、プロジェクトの設計・調達をとりまとめる韓国の斗山エナビリティと協力して受注した。

一方、三菱重工業の高砂製作所(兵庫県高砂市)は中大型ガスタービンの製造拠点である。2020年にはガスタービンの実証設備複合サイクル発電所(第二T地点)を稼働させ、空気冷却式の1650℃級JAC形ガスタービンの長期信頼性の実証を進めている。

2023年9月、「高砂水素パーク」を開設し、中型ガスタービン(出力:4万kW級)で水素100%専焼の実証を開始。2024年には大型のJAC形ガスタービン(出力:45万kW級)で水素50%の混焼を予混合燃焼器で実証。2025年度以降はドライ低NOx式のマルチクラスター燃焼器を開発し、2030年に水素100%専焼を実用化する。

また、日立工場勝田地区では中型ガスタービンのアンモニア直接燃焼方式を開発し、2023年に高濃度燃焼・希薄燃焼の2段燃焼でアンモニア100%専焼を実現し、実機による実証を進めている。アンモニアから水素を分離し燃焼する方式は、2030年以降に大型ガスタービンでの実用化をめざす。

「高砂水素パーク」では、4方式の水素製造装置も実証する。①アルカリ水電解装置は海外から装置導入、②長崎カーボンニュートラルパークで開発する固体酸化物形電解セル(SOEC:Solid Oxide Electrolysis Cell)は400kW装置で、2024年3月末から実証、③アニオン交換膜(AEM)水電解は小型装置を導入する。

その他、④LNGの熱分解による水素製造も実証機を開発し、2026年の実用化

コメント