エネルギー・金属鉱物資源機構(JOGMEC)は、2024年3月8日~4月5日に「先進的CCS事業に係る設計作業等」に関する委託調査業務の公募を行い、国内貯留5案件とアジア大洋州貯留4案件を候補とした。

2023年度の調査公募に引き続き、「CCSバリューチェーンにおける設計作業」、試掘調査等を行う「CO2貯留予定地の貯留ポテンシャル評価作業」を支援する。事業者は、2026年度までに最終投資決定をめざす。

JOGMECの「先進的CCS事業」とは

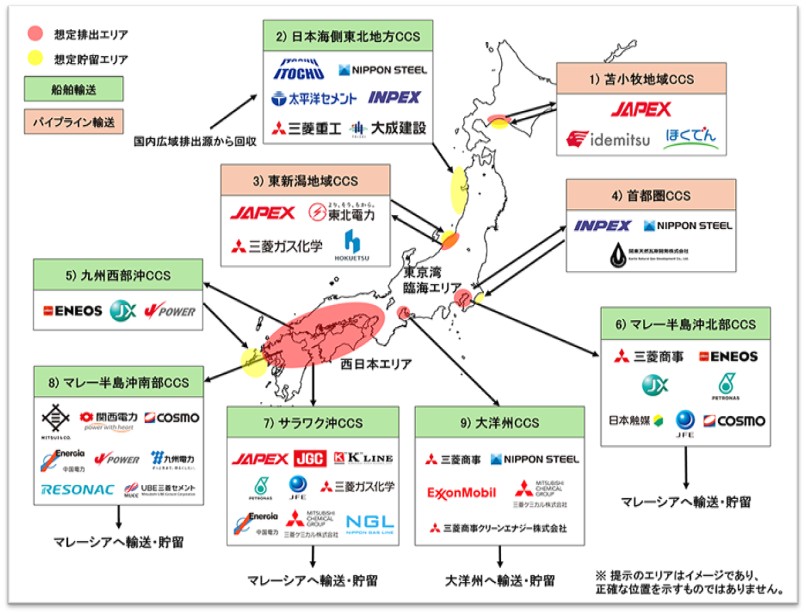

選定された9案件には、発電、石油精製、鉄鋼、化学、紙・パルプ、セメント等の多様な企業が参画し、産業が集積する北海道、関東、中部、近畿、瀬戸内、九州等のCO2排出に対応する。9案件合計で約2000万トン/年のCO2貯留を目標とする。

地球環境産業技術研究機構(RITE)の試算によると、CO2回収・輸送・貯留のコストは1.3万〜2万円/トン-CO2である。EUでの排出量取引の相場より高値のため、経済産業省は2050年までにコストを現状の6割以下に引き下げる技術開発を促している。

①苫小牧地域CCS事業:苫小牧地域の製油所・発電所が排出するCO2を、同地域の帯水層に約150万~200万トン/年貯留する。(石油資源開発、出光興産、北海道電力)

②日本海側東北地方CCS事業:日本製鉄九州製鉄所大分地区、太平洋セメントグループのデイ・シイ川崎工場と貯留候補地の地場排出事業者が出すCO2を、日本海側東北地方沖の海域帯水層に約150万~200万トン/年貯留。(伊藤忠商事、日本製鉄、太平洋セメント、三菱重工業、INPEX、伊藤忠石油開発等)

③東新潟地域CCS事業:新潟県内の化学工場・製紙工場・発電所が排出するCO2を、県内の既存油ガス田に約140万トン/年貯留する。(石油資源開発、東北電力、三菱瓦斯化学、北越コーポレーション)

④首都圏CCS事業:日本製鉄東日本製鉄所君津地区および京葉臨海工業地帯の複数産業が排出するCO2を、千葉県外房沖の海域帯水層に約140万トン/年貯留。(INPEX、日本製鉄、関東天然瓦斯開発)

⑤九州西部沖CCS事業:瀬戸内・九州地域の製油所・火力発電所が排出するCO2を、九州西部沖の海域帯水層に約170万トン/年貯留する。(西日本カーボン貯留調査、ENEOS、JX石油開発、電源開発)

⑥マレーシア マレー半島沖北部CCS事業:東京湾臨海コンビナートの鉄鋼・化学・石油精製などを含む複数産業が排出するCO2を、マレーシア・マレー半島北東沖の減退油ガス田に約300万トン/年貯留する。(三菱商事、ENEOS、JX石油開発、JFEスチール、コスモ石油、日本触媒、Petronas CCS Solutions)

⑦マレーシア・サラワク沖CCS事業:瀬戸内地域の製鉄・発電所・化学工場などが出すCO2を、サラワク州沖の海域枯渇ガス田に約190万~200万トン/年貯留。(石油資源開発、日揮ホールディングス、川崎汽船、Petronas CCS Ventures 、JFEスチール、三菱瓦斯化学、三菱ケミカル、中国電力、日本ガスライン)

⑧マレーシア・マレー半島沖南部CCS事業:近畿・中国・九州地域などの発電・化学・セメント・石油精製を含む複数産業が出すCO2を、マレー半島東海岸沖の海域減退油ガス田と帯水層に約500万トン/年貯留。(三井物産、中国電力、関西電力、コスモ石油、電源開発、九州電力、レゾナック、UBE三菱セメント)

⑨大洋州CCS事業:中部(名古屋、四日市)の製鉄所を含む複数産業が排出するCO2を、大洋州の海域減退油ガス田と帯水層に約200万トン/年を貯留。(三菱商事、日本製鉄、三菱ケミカル、三菱商事クリーンエナジー、ExxonMobil Asia Pacific)

2024年12月、経済産業省がCCS事業で2024年度中にも支援先を選び、2025年には民間企業による国内での試掘が始まると報じられた。政府は2030年度までの事業開始をめざしている。今後も火力発電の活用を見込むため、政府は脱炭素の実現にCCS事業は不可欠としている。

2025年1月、経済産業省は2030年頃の国内CCS事業の開始にあわせ、10~15年間にわたり必要経費を補助する仕組みを導入する。CCSは開発途上のため事業規模が小さく、2030年時点で1万〜1.8万円/トン-CO2程度が見込まれる。支援制度の原資はGX経済

コメント