揚水発電には、太陽光・風力発電の出力変動の吸収と短期周波数の調整機能が求められる。これが実現できれば、火力発電所の待機運転を止め、燃料費やCO2排出量の削減が可能となる。

今後、原子力発電の再稼働に向けて温存している「定速揚水発電」を、早い段階で電力系統の瞬間的な電力調整も可能で高効率な「可変速揚水発電」に改修して設備稼働率を上げ、再生可能エネルギーの導入拡大への対応を図る必要がある。

遅れている揚水発電所の動き

揚水発電とは?

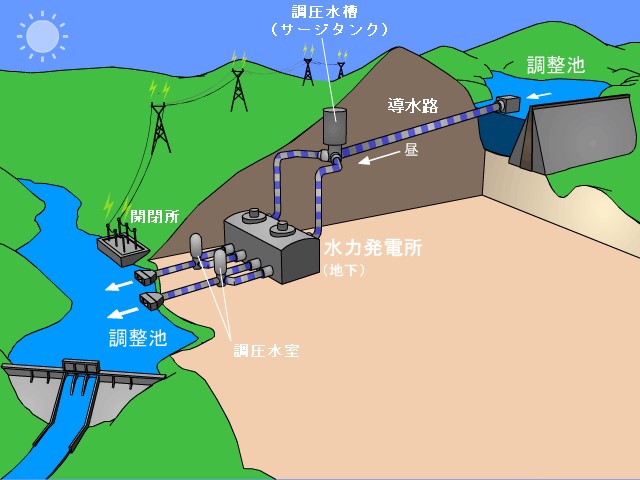

一般に揚水発電には、回転方向を変えることでポンプにも水車にも使える「ポンプ水車」が採用されている。

原理は、導水路の下部調整池側に水力発電所(ポンプ水車)を配置し、必要な時に上部調整池から下部調整池に水を流下させてポンプ水車で発電する。余剰電力が生じた時に、下部調整池から上部調整池にポンプ水車を逆回転させて水をくみ上げる(揚水を行う)。

(出典:電気事業連合会)

1970年代以降、原子力発電所の増設に合わせ、出力変動運転の苦手な原子力発電所の夜間余剰電力を貯蔵する目的で、電力系統に連系して一定の回転速度で運転する「定速揚水発電機」の設置が進められた。

2011年の東日本大震災以降、原子力発電所が停止し、出力変動の顕著な太陽光発電と風力発電が急増したために、その対策として揚水発電の利用が増加している。特に、昼間に太陽光発電の電力を利用して揚水を行い、夜間の点灯帯に発電する機会が増している。

一方で、揚水発電は起動停止に15分程度を要するが、他の発電所や送電線の事故や不測の事態により電力需要ひっ迫した場合に、緊急発電することも重要な役目である。

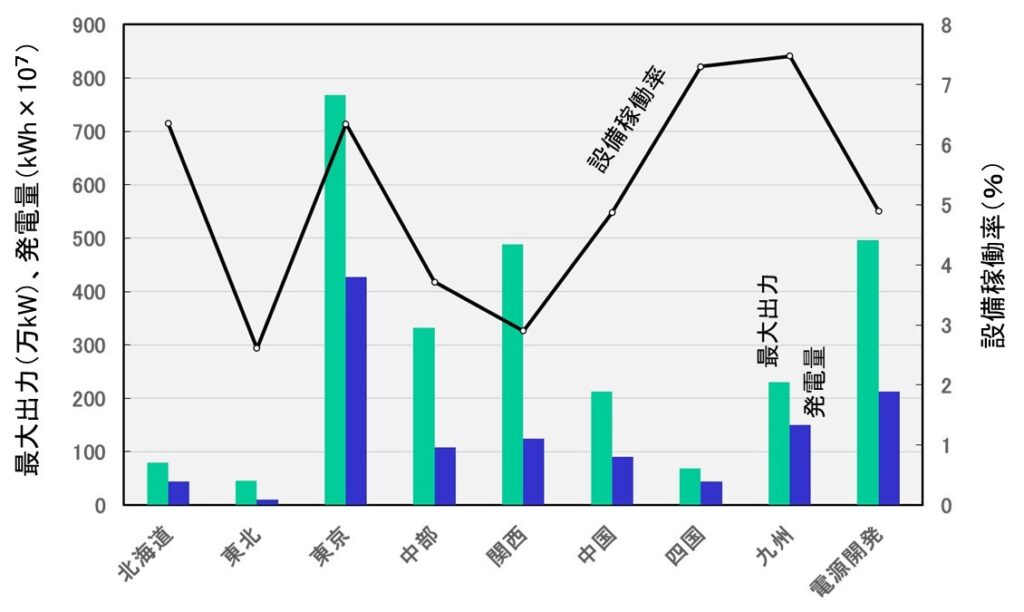

低い設備稼働率

資源エネルギー庁によれば国内には44カ所の揚水発電所があり、休止中を除く揚水発電所の総最大出力: 2755.75万kWである。2022年3月時点で国内の主な電力会社が保有する揚水発電所の最大出力、発電量、設備稼働率を比較してみよう。【設備稼働率(%)=発電量(kWh)/最大出力(kW)/8760(h) 】

最大出力に注目すると、東京電力HDが最も高く、電源開発、関西電力、中部電力、九州電力の順である。しかし、設備稼働率は最も高い九州電力でも7.5%で、東京電力は6.4%、関西電力は2.9%、中部電力は3.7%、東北電力は2.6%と低い。

揚水発電の設備稼働率は低く、明らかに有効利用されているとは言い難い。原子力発電所の再稼働が十分に進んでいないことが主因であるが、揚水発電の低いサイクル効率(50~80%)も一因である。蓄電池充放電のサイクル効率(75~90%)に比べると、揚水時のエネルギーロスが20~50%と大きい。

今後の揚水発電の増設については、北海道電力の京極発電所3号機(20万kW、2024年度以降)、東京電力の葛野川発電所3号機(40万kW、2024年度以降)、神流川発電所3~6号機(188万kW、2024年度以降)が予定されている。(資源エネルギー庁HPのデータで、2022年4月11日が最終更新日)

喫緊の課題である「再エネ制御」の対策を考えた場合、現有の揚水発電所の維持・更新と設備稼働率の向上が現実解として重要である。

出典:資源エネルギー庁の電力調査統計表

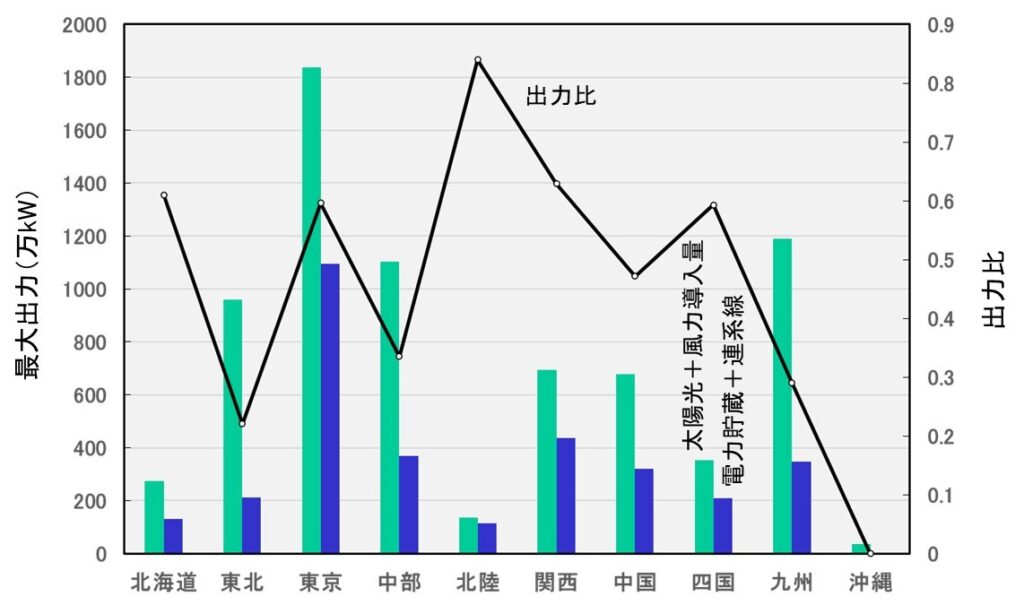

次に、2022年9月時点での主要電力会社の「再エネ導入量」(太陽光+風力導入量、自社発電分と管轄地域の発電分を含む)と、再エネ制御の長期見通しの算定に用いられた各電力会社の「評価出力」(揚水発電+蓄電池+連系線活用)、ならびに「出力比」(評価出力/再エネ導入量)を示す。

「再エネ導入量」は東京電力(太陽光発電は98%)がトップで、続いて九州電力(同95%)、中部電力(同97%)、東北電力(同80%)、関西電力(同98%)、中国電力(同95%)の順であり、国内の総再エネ導入量(最大出力:7266kW)の内、変動性の著しい太陽光発電は93%を占めている。

「評価出力」は、揚水発電が補修作業・計画外停止による1台停止分除いた出力、蓄電設備の出力(導入は北海道1.5万kW、東北4万kW、九州5万kW)、連系線活用の出力(北海道58万kW、東北162.3万kW、北陸115万kW、中国150万kW、四国180万kW、九州124.4万kW)の合計である。

「出力比」(評価出力/再エネ導入量)が高いほど、再エネの出力変動を吸収できるレベルが高い。再エネ制御対策は、北海道電力、東京電力、北陸電力、関西電力、四国電力に比べて東北電力、中部電力、中国電力、九州電力、沖縄電力は対策遅れが見える。

出典:資源エネルギー庁

再エネ向けの揚水発電所は?

進まない揚水発電所の維持・更新

2023年1月、九州電力は再生可能エネルギーを有効活用するため、揚水発電所を新設する方針を固めたと報じられた。投資額は数千億円規模で、2023年から宮崎・大分を中心に候補地を選定し、10年以内の運転開始をめざす内容である。しかし、九州電力は正式決定には至っていないと表明した。

2023年2月、経済産業省は揚水発電所の維持や更新を支援すると公表した。

2024年5月、中国電力の西日本最大級の揚水発電所「俣野川発電所(1986年稼働、出力:120万kW)」が大規模改修工事を進めている。2024年2月から改修工事を始め、同7月までの計画である。

定速揚水発電機と可変速揚水発電機

ところで、原子力発電所の夜間余剰電力貯蔵に比べて、出力変動の顕著な太陽光発電所や風力発電所の電力貯蔵では、同じ電力貯蔵であっても状況は大きく異なる。

実際に、九州電力では太陽光発電の大量導入により、周波数が短期で大きく乱れる現象が多発している。四国電力・中国電力・東北電力・北海道電力でも同様な状況にあり、発電時のみ周波数調整が可能な「定速揚水発電機」では十分な対応が困難で、各電力会社は火力発電所の待機運転で対応している。

そのため、短期周波数の調整に優れた「可変速揚水発電機」が注目されている。

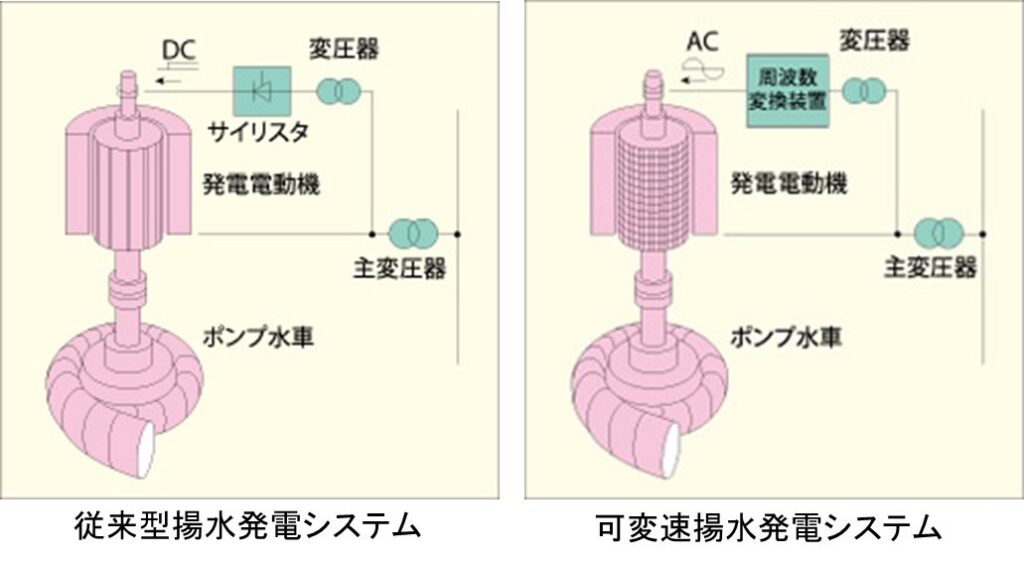

定速揚水発電機では、発電運転時には電力系統への出力をある程度調整が可能であるが、揚水運転時には電力系統から発電電動機への入力を調整することができない。可変速揚水発電機では、発電運転時だけでなく揚水運転時でも自動周波数制御装置(AFC)により周波数調整ができる。

しかし、国内の可変速揚水発電所は総最大出力:392万kWで、全揚水発電所の約17%に過ぎない。各電力会社の保有量と保有率は、北海道電力(60万kW、75%)、東京電力(70万kW、9%)、関西電力(112万kW、23%)、九州電力(120万kW、52%)、電源開発(30万kW、6%)で、他は可変速揚水発電所を保有していない。

出典:東芝技術資料

可変速揚水発電所への改修

現在、揚水発電には太陽光発電や風力発電の「出力変動の吸収」に加えて「短期周波数の調整機能」が求められている。これらが実現できれば「再エネ制御を抑制」し、「火力発電所の待機運転を停止」できる。

可変速揚水発電は、秒単位で変動する系統周波数の変化に応じて発電電動機の入出力制御が可能であり、系統安定化に大きな役割を果たす。

実際に、可変速揚水発電の保有率が高い北海道電力(保有率:75%)と九州電力(同:52%)は、他電力会社に比べて揚水発電の設備利用率が高く、保有率の低い東京電力HD(保有率:9%)と関西電力(保有率:23%)の設備利用率は低い。

今後、原子力発電の再稼働に向けて温存している「定速揚水発電」を、早い段階で電力系統の瞬間的な電力調整も可能で高効率な「可変速揚水発電」に改修して設備稼働率を上げ、再エネ導入拡大をめざす対応を進めることも重要である。

揚水発電の新設検討

2024年6月、九州電力と国土交通省九州地方整備局は、筑後川水系の2つの既存ダムをつないで活用する揚水発電所の新設を検討すると発表、年度内にも判断する。新たに揚水発電用のダムを整備する場合に比べて工期や工費を抑えられ、運転開始までの期間の短縮が見込める。

検討するのは、大分県日田市と熊本県小国町にまたがる下筌ダムと、それよりも標高の低い日田市の松原ダムをつなぐ水路で、両ダムの中間にポンプ水車を設置する。

揚水発電には、太陽光・風力発電の出力変動の吸収と短期周波数の調整機能が求められる。これが実現できれば、火力発電所の待機運転を止め、燃料費やCO2排出量の削減が可能となる。

今後、原子力発電の再稼働に向けて温存している「定速揚水発電」を、早い段階で電力系統の瞬間的な電力調整も可能で高効率な「可変速揚水発電」に改修して設備稼働率を上げ、再生可能エネルギーの導入拡大への対応を図る必要がある。

コメント