自動車

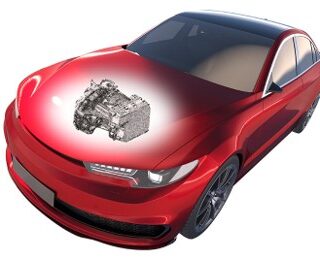

自動車 eアクスルとは?

EVの基幹部品である「蓄電池」は、蓄電池メーカーとの連携が進められている。一方、「駆動装置」については、インバータ、モーター、ギア(減速機)の3要素を一体化した「eAxle(eアクスル)」メーカーが立ち上がり、EVの開発期間短縮を可能とし、EV事業への参入障壁を下げている。

自動車

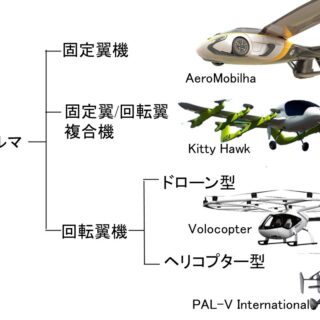

自動車  航空機

航空機  自動車

自動車  いろいろ探訪記

いろいろ探訪記  航空機

航空機  航空機

航空機  航空機

航空機  原子力

原子力  航空機

航空機  航空機

航空機