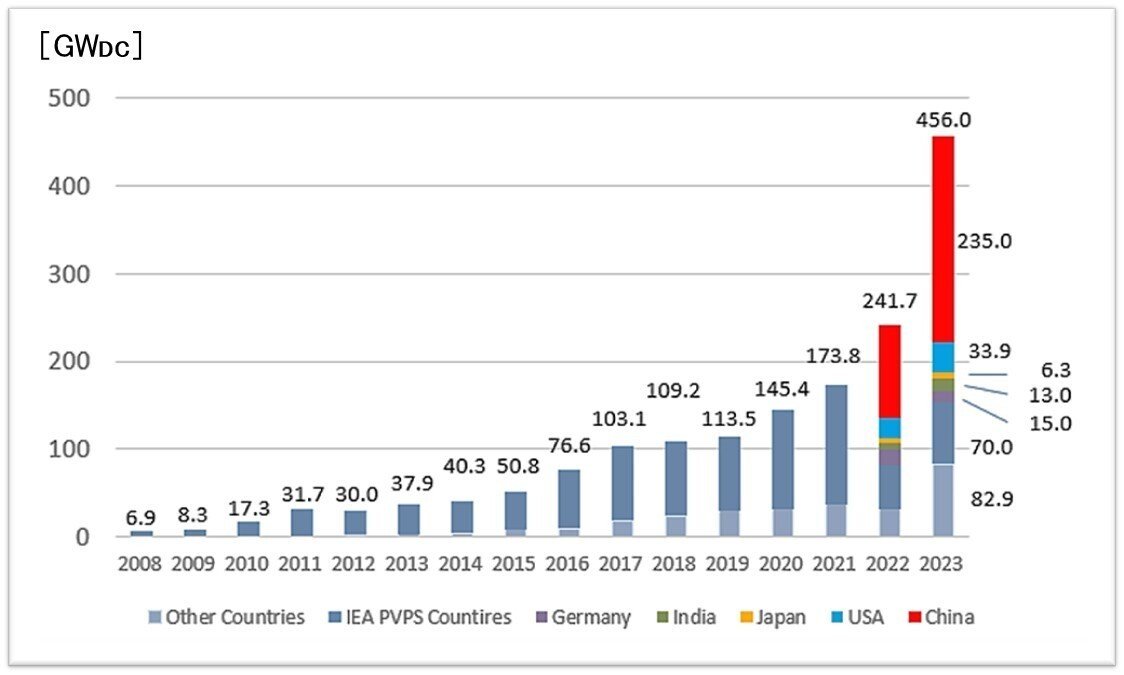

2023年、世界の太陽光発電の年間導入量は456GWに達した。世界的に見て太陽光発電の導入量は順調に伸びている。1位は中国で235GWと断然トツプ、2位が米国で33.9GW、3位がドイツで15GWである。

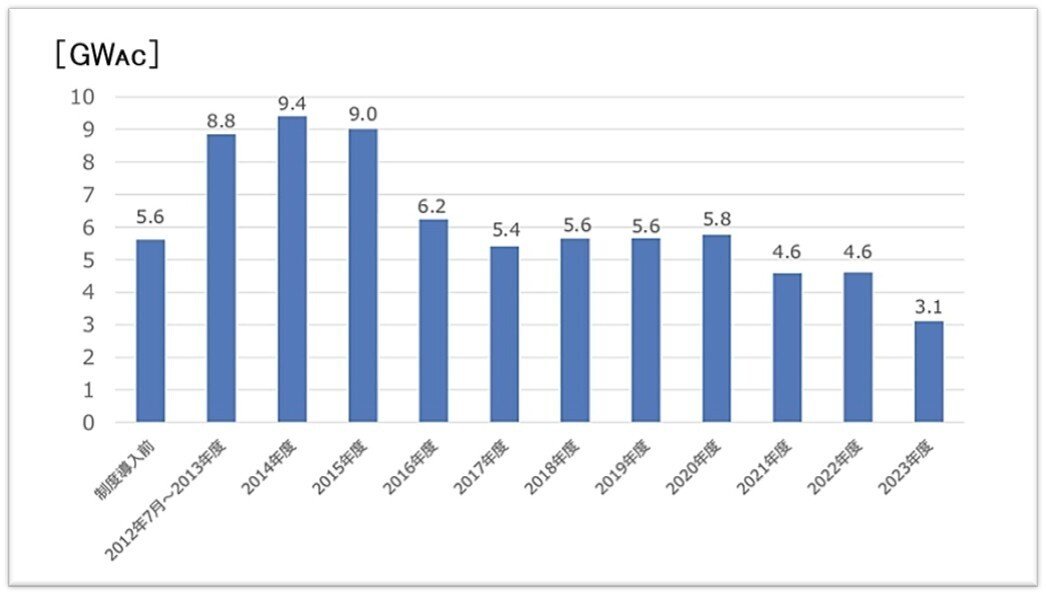

一方、2012年のFIT制度開始前の日本の累積導入量は5.6 GWであったが、FIT制度により年間導入量は増加し、2014年度には9.4GWに達した。しかし、その後は導入量が減少し、2023年には3.1GWまで低下した。日本の太陽光発では明らかに鈍化傾向にある。

世界の太陽光発電の導入状況

2023年9月、国際エネルギー機関(IEA)は「Net Zero Roadmap(2023年更新版)」を発表した。これによれば、明らかに世界の太陽光発電の導入は順調に増加傾向を示してきた。

2023年に世界の太陽光発電の累積導入量は1642GWに達した。1位が中国で649GWと断然トツプ、2位が 米国で177GW、3位がインドで93GW、4位が日本で91GW、5位がドイツで82GWであっ た。2024年の世界の累積導入量は速報値で2.2TW(2200GW)に達したとの報告もある。

累積導入量が右肩上がりになるのは当然であろう。他の再生可能エネルギーに比べて、太陽光発電は初期投資を抑えることができ、短期間での設置・稼働が可能なためで安価であれば導入が加速されやすい。

次に、2023年の世界の太陽光発電の年間導入量は456GWに達した。年間導入量でみても、一見、太陽光発電は順調に伸びている。1位は中国で235GWと断然トツプ、2位が米国で33.9GW、3位がドイツで15GW、4位がインドで13GW、5位の日本は6.3GWであった。

1位の中国が235GWで、世界の年間導入量の52%と1/2を超えているのは脅威的である。しかし、中国の太陽光パネルメーカーが需要を上回る増産を継続し、劇的に太陽光パネルのコスト低下が生じた結果で、自国内での設置が増えるのは当然であろう。

このような状況は永遠に続くものではない。数年以内に、中国メーカーの中で破綻・淘汰が始まり、世界の太陽光発電の年間導入量の低下が起きることは間違いない。

一方で、中国の太陽光サプライチェーン支配に脅威を感じる国々は、自給率向上に向けて動き出し、中国からの輸入制限が起きるであろう。

日本の太陽光発電の導入鈍化について

2012年7月、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(FIT法)」が導入され、太陽光発電の急速な伸びが報道されてきた。しかし、その後の急速なFIT買取価格の引き下げにより、認定量が激減した結果、国内導入量が5GW/年に鈍化し、低下している。

2012年のFIT制度開始前の累積導入量は5.6 GWであったが、FIT制度により年間導入量は増加し、2014年度には9.4GWに達したが、その後は明らかに導入量が減少し、2023年には3.1GWまで低下した。ただし、インバータで変換された後のAC(交流)ベースで算定された結果である。

出典:再生可能エネルギー大量導入・次世代電力ネットワーク小委員会

この太陽光発電の導入鈍化には、再生可能エネルギーの出力制御の問題も大きな影響を与えている。太陽光発電の供給量が増えると、電力会社は火力発電の出力抑制などで調整を行うが、それでも応できない場合、太陽光発電(風力発電も含まれる)による電力を一時停止(買い取らない)する。

このような再エネ出力制御は、2018年に九州電力管内で離島以外で初めて行われたが、その後、東京電力を除く大手電力会社で毎年実施されている。

2022年1月、電気事業法改正による大規模系統用蓄電池の普及支援と、2023年2月の揚水発電所の維持・更新の支援など、政府は太陽光発電と風力発電の大量導入に向けて電力貯蔵の導入に動き出した。しかし、あまりに遅すぎた対応のため、その効果が何時現れるか見通せないのが現状である。

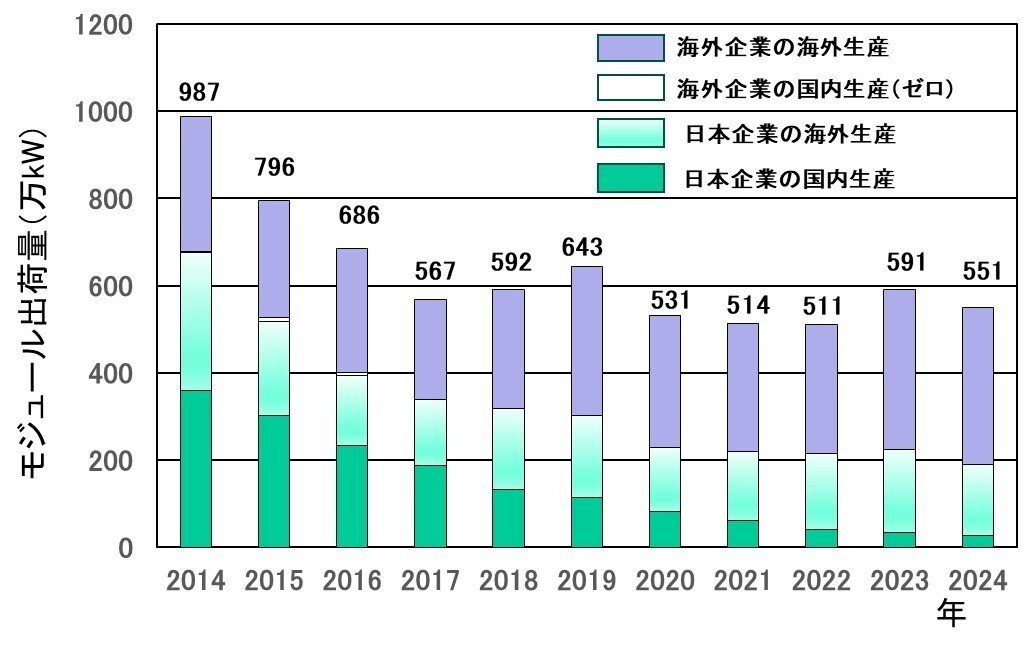

ところで、国内の太陽光パネル導入量の鈍化傾向は、太陽光発電協会(JPEA)の日本における太陽光パネル出荷統計からも明らかである。

太陽光パネルの総出荷量は、2014年の9.87GW(987万kW)に比べて、2022年には5.11GW(511万kW)、2024年には5.51GW(551万kW)と約半分に落ち込んでいる。

落ち込んでいる原因は日本の太陽光パネルメーカーの出荷量の減少である。日本企業の出荷量は国内生産と海外生産の合計であるが、国内生産分は2014年の3.6GW(360万kW)に比べて2022年には0.4GW(40万kW)、2024年には0.28GW(28万kW)と1/10程度まで減少した。日本の太陽光パネルメーカーの事業縮小が止まらないのである。

一方で、海外企業の出荷量は、2.7~3.7GWの範囲で徐々に増加傾向が見られるため、総出荷量に占める割合が年々増加している。

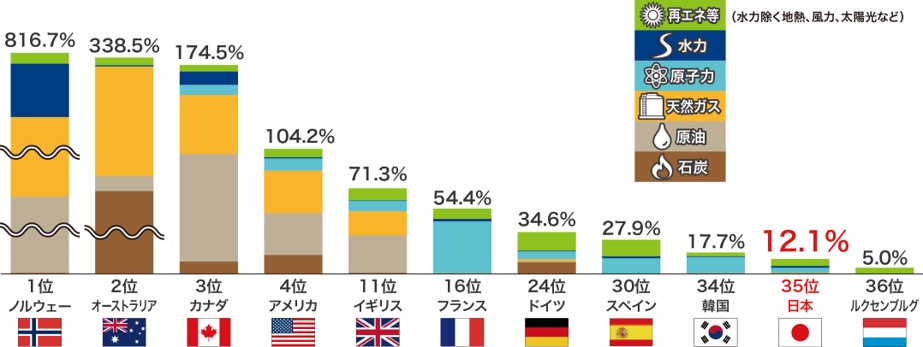

ところで、日本はエネルギー自給率が12.1%と低い。これは石炭・石油・天然ガスなど化石燃料への依存度が高く、そのほとんどを輸入に頼るためである。その結果、輸入先の社会情勢や国家間の関係性などの影響を受け、現在も「電力ひっ迫」や「電気料金高騰」などが起きている。

エネルギー自給率を上げるためには、再生可能エネルギーの導入が有効である。しかし、その旗頭である太陽光発電について、自前の優れた太陽光パネル技術を有するにも関わらず、安価な中国製を導入しているのが現状である。国産太陽光パネルの保護・育成に向け、政策転換の潮時ではないか?

出典:IEA「World Energy Balances 2020」の2019年推計値、日本のみ資源エネルギー庁「総合エネルギー統計」の2019年度確報値

コメント