海外では風力発電が太陽光発電よりも導入が進んでいる。しかし、日本では2023年度において太陽光発電が国内の年間発電電力量の9.8%に達しているのに対し、風力発電は2011年度と比べて約2倍に増加したが1.1%にとどまり、年間発電電力量では太陽光発電の1/10以下の低水準である。

一方、日本の陸上風力ポテンシャルは出力ベースで1億4376万kWと、国内の全発電設備容量の70%に達する。また、洋上風力ポテンシャルは出力ベースで6億784万kWで、国内の全発電設備容量を超えて294%にも達する。ポテンシャルは高いのに、なぜ、風力発電の導入は進まないのか?

国内の風力発電の導入状況

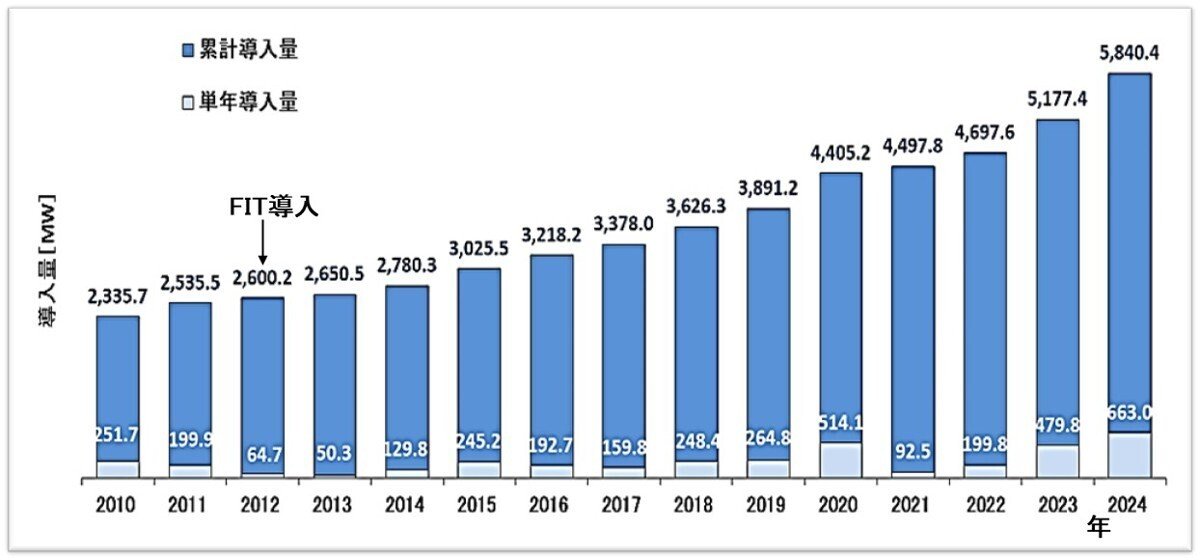

日本風力発電協会(JWPA)によると、2024年の新規導入量は全国23サイトで70.33万kW(170基)であった。一方、撤去したサイトを差し引いた正味導入量は15サイトで66.3万kW(120基)となり、結果として累積導入量は前年比13%増の584.04万kW(2720基)に達した。

マスコミ報道などで大型原子力発電所5基分に相当するとの過大表現を見掛けるが、実際は風力発電の平均設備稼働率である20%を乗じた出力は116.8万kWで、原発1基分が実質発電電力量である。

2011年3月の東日本大震災後、2012年7月に再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT)が始まった。2012年10月から総出力:1万kW以上の大型風力発電所が環境アセスメントの対象となり、風力発電の導入は低迷し、年平均成長率は10%に満たない状況が続いた。

2021年は世界的に洋上風力発電の新規設置台数で記録的な年となり、国内でも風車(定格容量とローター径)の大型化も進み、2021年に新規設置された風力発電装置の内、平均定格容量は3500kW、平均ローター径140mを超えるものは新規設置の58%上を占めた。

2022年12月、「能代港洋上風力発電所」(20基、8.4万kW)、2023年1月、「秋田港洋上風力発電所」13基、5.46万kW)、2023年9月、「入善洋上風力発電所」(3基、0.75万kW)、2024年1月、「石狩湾新港洋上風力発電所」(14基、9.99万kW)と、着床式大型洋上風力発電所が相次いで稼働した。

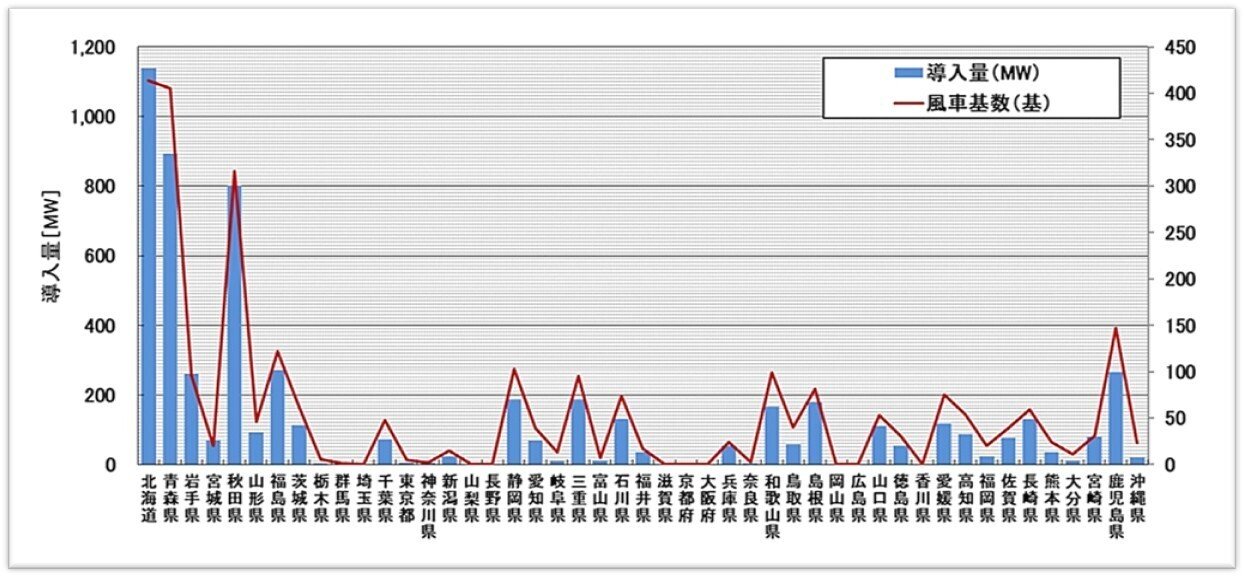

大規模洋上風力発電設備の導入により、地域別では北海道地区での導入量が前年比約45.5万kW増加して全国1位となった。2位は青森県、3位は秋田県、4位は福島県、5位は鹿児島県の順である。

今後、政府が推進を指定した「促進区域」における浮体式洋上風力導入案件が、予定通り進むことが期待されていた。しかし、2025年9月、秋田・千葉県での浮体式洋上風力案件を受注した三菱商事グループが撤退を発表し、先行きの不透明感が増大している。

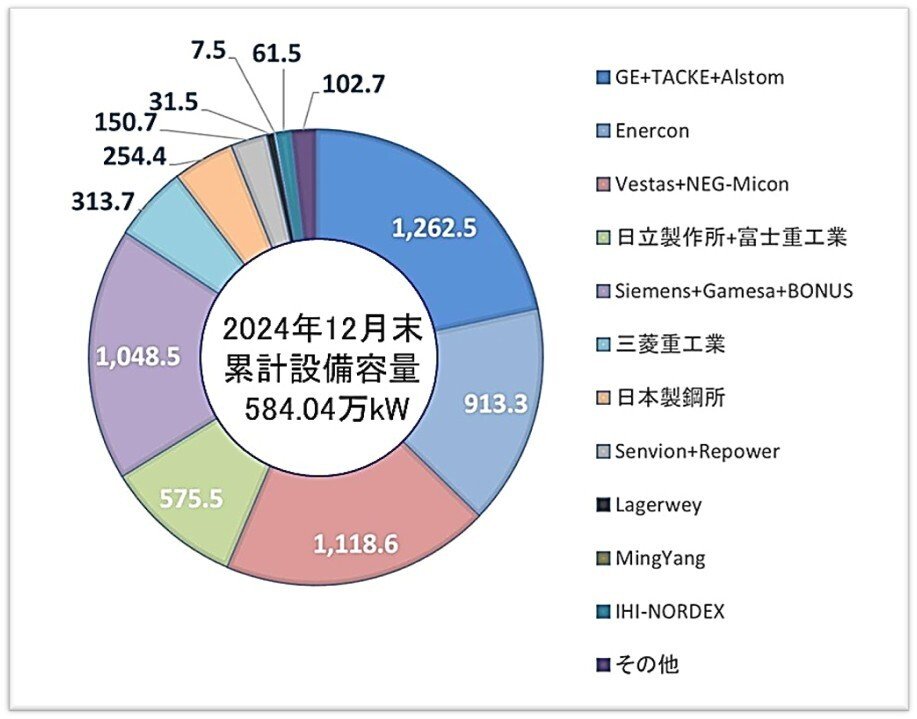

2024年の風力発電設備の累積導入量(584.04万kW)のメーカー別シェアは、1位が米国GEベルノバで126.25万kW(シェア:22%)、2位がデンマークのベスタスで111.86万kW(19%)、3位がスペインのシーメンスガメサで104.85万kW(18%)、4位がドイツのエネルコンで91.33万kW(16%)、5位が日立製作所で57.55万kW(10%)と続く。

ただし、累積導入量なので、日立製作所、三菱重工業、日本製鋼所など、既に風車製造から撤退した国内メーカーの発電設備も合計で20%のシェアを保っている。

2024年の単年度の風力発電設備導入量(70.33万kW)のメーカー別シェアは、1位のシーメンス・ガメサが32.511万kW(46%)、2位は米国GEベルノバで24.019万kW(34%)、3位はベスタスで11.56万kW(17%)であり3社の合計で約97%に達した。参考までに、4位がエネルコンで2.043万kW(3%)、5位が中国のゴールドウインドで0.197万kW(0.3%)である。

現時点で、日本での中国製風車メーカーのシェアは低く、太陽光発電のように中国メーカーに市場を席巻される状況には至っていない。

しかし、風車の大型化で欧米をキャッチアップした中国の風車メーカーは、洋上風力の展開を始めた日本市場への本格参入をめざしている。今後、中国メーカーが維持管理や補修などのアフターサービスに積極的に介入してくると、国内市場を席巻される可能性は高い。

2023年9月、富山県入善町沖で着床式の「入善洋上風力発電所」(3基、合計出力:0.75万kW)が稼働した。モノパイル3本をはじめとする基礎部材を”南通润邦海洋工程装备有限公司”が製造し、適正な容量であるとして風車は”MingYang(明陽智能)”製の「MySE3.0-135」が採用された。

建設資材の高騰が続くなか、中国メーカーは風力発電事業でも低コストを切り札に、日本市場への攻勢を強めている。

コメント