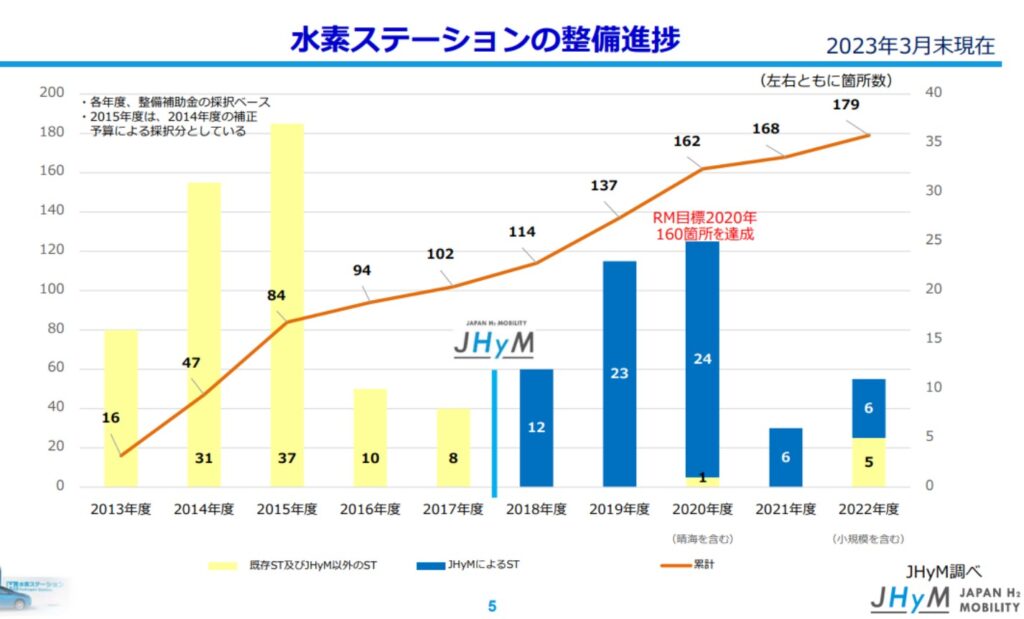

日本水素ステーションネットワーク(JHyM)によれば、政府による補助金制度のもと水素ステーションは2020年の設置目標の160カ所をクリアし、2023年3月には179カ所に達した。しかし、2025年4月には156カ所に減少し、2025年の設置目標の320カ所の達成には程遠いのが現状である。

水素ステーションの設置状況

水素ステーションの設置目標

2023年6月、水素基本戦略が6年ぶりに改定され、水素ステーションの整備目標が積み増された。

補助金による水素ステーションの整備方針

今後の整備方針は、乗用車のみならず、商用車、港湾、さらには地域の燃料供給拠点など、より多様なニーズに応えるマルチステーション化を図りながら、需給一体型の最適配置を効果的に進める。特に、大規模な水素ステーションの整備に関しては、税制措置等を含め政策リソースを拡充する。

規制は、引き続き安全の確保を前提とし、検査・試験方法の見直しを含む合理化・適正化を進め、更なる規制見直しを通じて水素ステーションの整備費、運営費の低減に努める。2030 年度までに900基を 1000 基程度の整備目標の確実な実現を目指すと変更した。

2021年10月、経済産業省はFCV普及に向け、小型水素ステーション整備に乗り出すと表明。既設の水素ステーションは、工場で製造した水素を運び込むオフサイト型が主流であり、充填能力は5~6台/h、整備費は約4億円で補助金を使っても事業者は約1.5億円が必要である。

そこで2022年度を目途に、設置場所で水電解により水素製造するオンサイト型を想定し、充填能力は1~2台/h、整備費は約1.5億円(補助金を使えば事業者は約0.5億円で済む)の小型水素ステーションを新たに補助金対象とした。初期費用が下がれば、FCV台数の少ない地方でも設置が進むと想定した。

2023年7月、経済産業省はFCバスとFCトラックを早期に普及させる重点地域を2023年度に選定する。水素ステーションの整備で先行する東京圏、愛知県、福島県が有力で、企業への補助、設備や運営に関する規制緩和も検討する。政府は、2030年までに小型FCトラック1.2~2.2万台、大型FCトラック5000台の導入をめざす。

2023年10月、国土交通省は、高速道路で水素ステーション整備を促すため規制を緩和する。道路法では道路区域とされる駐車場などには、ガソリンスタンドやEV用充電器に限り設置可能としているが、水素ステーションを対象に加える。道路法を改正し、2024年4月からの施行をめざす。

2025年3月、環境省は水素ステーションの供給先を拡大する実証事業を始める。4月にも委託先を公募し、国の全額負担で2025年度中の実施をめざす。近隣工場とパイプラインでつなぎ水素供給したり、トレーラーで離島・山間部に水素運搬する手法を検討する。3〜5年かけて水素需要も調査する。

2025年3月、経済産業省が、「第1回燃料電池商用車の導入促進に関する重点地域」の募集を実施。募集対象は地方公共団体(都道府県・市町村)、募集期間等は2025年3月27日~4月15日。重点地域に選定されると、水素ステーション整備費の2/3が補助され、水素1kg当たり約700円が支援される。

2025年3月、愛知県は2030年度までにFC商用車を7000台普及させる。内訳は小型トラック5800台、大型トラック1020台、バス180台。2030年度の政府目標は全国で計2.8万台で、その1/4分を愛知県で担い、約1.5万トン/年の水素需要を生み出す。県は補助制度を拡充して採用を後押しする。

2025年5月、経済産業省は福島、東京、神奈川、愛知、兵庫、福岡の6都県とその周辺地域で、FCトラックやFCバス向けの水素燃料費の補助を始める。水素とディーゼル燃料の価格差の3/4程度となる700円/H2-kgを、重点地域内の約90の水素ステーション向けに水素調達費などを補助する。

FCトラックは、国内ではヤマト運輸や日本郵便などが配送向けにおよそ160台で、経済産業省は脱炭素に向け2030年までに1.7万台以上の普及が必要とみている。

現在、愛知県内のFC商用車は十数台。小型FCトラックの販売価格は約4800万円/台、従来のディーゼルエンジントラックの約8倍、政府や県の補助制度を活用すれば1500万円/台前後で購入できるが、それでも2.5倍である。経済性を追求する物流事業には大きな負担である。

何事も高い目標を設定して努力することは必要である。 しかし、”補助金頼み”で進めてきた結果、これまで何度も目標未達を繰り返してきた「燃料電池」である。20年前と同じ過ちを繰り返さないよう、熟考する必要がある。

水素ステーション整備の進捗

日本水素ステーションネットワーク合同会社(JHyM)によれば、2020年の設置目標の160カ所はクリアし、2023年3月現在、全国で運用されている水素ステーションの数は179カ所に達した。しかし、2025年4月には156カ所に減少した。

2025年の設置目標の320カ所、2027年の500カ所の達成には、程遠いのが現状である。

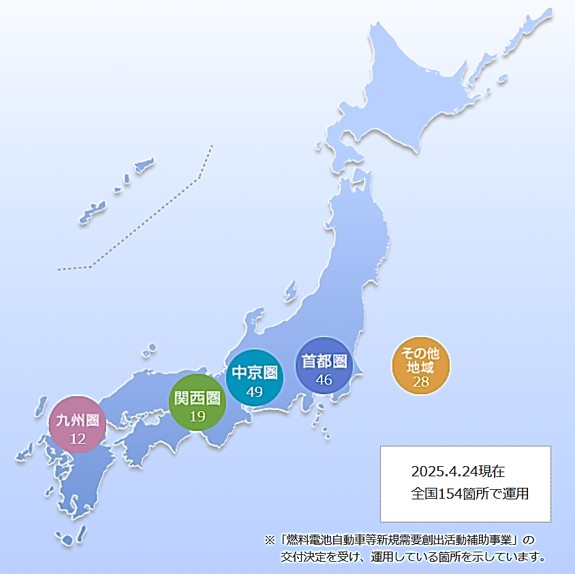

また、水素ステーションの設置は37都道府県にわたり、稼働中は151カ所である。内訳は首都圏:43カ所、中京圏:49カ所、関西圏:18カ所、九州圏:12カ所、その他:29カ所で、今後も四大都市圏とそれらを結ぶ幹線道路沿いを中心に整備される予定。(2025年7月7日時点)

次世代自動車振興センターによると、2025年4月時点で水素ステーションは全国154カ所で、ガソリンスタンドの約2.7万カ所や、EV急速充電器の約1.1万口と比べてはるかに少ない。

2019年以降の水素ステーション設置動向

2019年3月、JERAが水素事業への参入を発表。東京電力フュエル&パワー、JXTGエネルギーと共同で、大井火力発電所の一角に、都市ガスを改質するオンサイト型の東京大井水素ステーション(水素供給能力:14400Nm3/日)を設置した。

2020年8月からENEOS水素サプライ&サービスとして稼働しており、東京五輪・パラリンピック2020で導入したFCバス100台への水素供給拠拠点である。

2019年12月、東芝エネルギーシステムズと敦賀市は太陽光発電の電力により水素を製造し、FCVに充填できるシステム「H2One ST Unit」を市内に導入し、オンサイト型水素ステーションを開設した。しかし、2024年6月、相次ぐ故障が原因で撤去された。

2022年8月、福岡市は西部ガス、正興電機、豊田通商、西日本プラント工業、三菱化工機と連携して実証試験を実施し、生活排水の処理過程で発生するバイオガスから水素をつくりFCVへ供給する水素ステーションの運営と機能強化を発表した。水素価格は1210円/kgを予定している。

2023年4月、ENEOSは、「綾瀬スマートIC SS(神奈川県綾瀬市)」に水素ステーションを開所。アセントが運営し、セルフ充填式を採用したサービス・ステーション併設形式である。トレーラーで配送される圧縮水素(オフサイト方式)を採用している。

2023年4月、北海道・札幌宣言が発表された。脱炭素エネルギー基地化をめざし、2030年にFCV3000台、FCバス・FCトラック合計約20台の導入を計画。現在は北海道には3カ所に水素ステーションが設置されているが、4カ所以上の水素ステーションの設置をめざす。

2024年夏に総額9億円で大通東5〜6丁目(商業施設「サッポロファクトリー」近隣の282m2)に定置式水素ステーションを設置し、道内初の大型車両向け水素供給拠点とする。

2023年11月、東京都は商用車向けの大型水素ステーションを、2030年すぎに都内50カ所に整備する。現在、都内の大型水素ステーション(供給能力が500㎥/h以上)は5カ所。重点エリアを決めて整備計画を推進し、国の制度に加えて10億円を上限に整備費を全額助成して運営費も助成する。

FCバスは上限5000万円/台、小型FCトラックは上限1300万円/台まで助成、水素ステーション整備に2000万円/基を上乗せする。2023年8月末で、都内にFCバス約100台、FCトラック約30台が導入された。

2024年3月、ENEOS水素サプライ&サービスが、晴海4丁目から移転・整備した「東京晴海水素ステーション」を開所。FCVに加えてFCトラックやFCバスに供給し、水素パイプラインでオリンピック選手村跡地の集合住宅の定置式燃料電池にも配給。都市ガス改質(オンサイト型)で供給能力:300N㎥/hである。

2024年4月、コスモ石油マーケティング、岩谷産業、岩谷コスモ水素ステーション合同会社は、「岩谷コスモ水素ステーション平和島を開所。京浜トラックターミナル平和島SSに併設され、液化水素貯蔵(オフサイト型)で供給能力: 60kg/h、FCトラックへの短時間充填を可能とした。

2024年5月、伊藤忠商事、伊藤忠エネクス、日本エア・リキードは、福島県のエネクスフリート本宮インターSS隣接地に大型商用車対応の「本宮インターチェンジ水素ステーション」を開所した。24時間365日営業で、大型FCトラック向けに洗車や休憩のサービスを提供する。

2025年4月、エア・ウォーターが、札幌市内で水素ステーションを開所。北海道曹達で製造した化石燃料由来のグレー水素を供給、供給能力:500N㎥/h 以上、供給圧力:82MPaで、FCVは70台/日、FCバスは14台/日に充塡可能。将来的に石狩市の洋上風力発電によるグリーン水素調達も視野に入れる。

2025年4月、コスモ石油マーケティングと岩谷産業の共同出資会社の岩谷コスモ水素ステーション合同会社は、「岩谷コスモ水素ステーション有明自動車営業所」の営業を開始。東京都交通局有明自動車営業所内に位置し、国内初のバス営業所内で運営する水素ステーションである。

三菱重工業製の液化水素ポンプを採用し、液化水素貯蔵(オフサイト型)で、充填圧力:82MPa、供給能力:120kg/h以上。2台同時の充填が可能で、民間バス会社への利用も拡大する。

脱炭素化の実現には、水素ステーションでの供給を従来の化石燃料改質によるグレー水素から、再生可能エネルギー電力によるグリーン水素に替える必要がある。しかし、経済的な理由で、高価なグリーン水素への変換は、遅々として進まないのが現状である。

現在、グレー水素供給の水素ステーションは、政府や自治体の手厚い補助金により開所・運営されており自立には程遠い。水素社会実現に向け”補助金漬け”が常態化していることは大きな問題であが、その根底には”いまだに豊富で安価な水素が供給できない”ことがある。

コメント